C’est un peu comme l’homme qui a perdu

son ombre : c’est qu’il est devenu

transparent à la lumière qui le traverse, ou

bien qu’il est éclairé de tous côtés,

surexposé sans défense à toutes les sortes

de lumière. Nous sommes ainsi illuminés de

tous côtés par les techniques, par les

images, par l’information, sans pouvoir

réfracter cette lumière et nous sommes

voués à une activité blanche, à une

socialité blanche, au blanchiment du corps

comme de l’argent, du cerveau et de la

mémoire, à l’asepsie totale.

Baudrillard

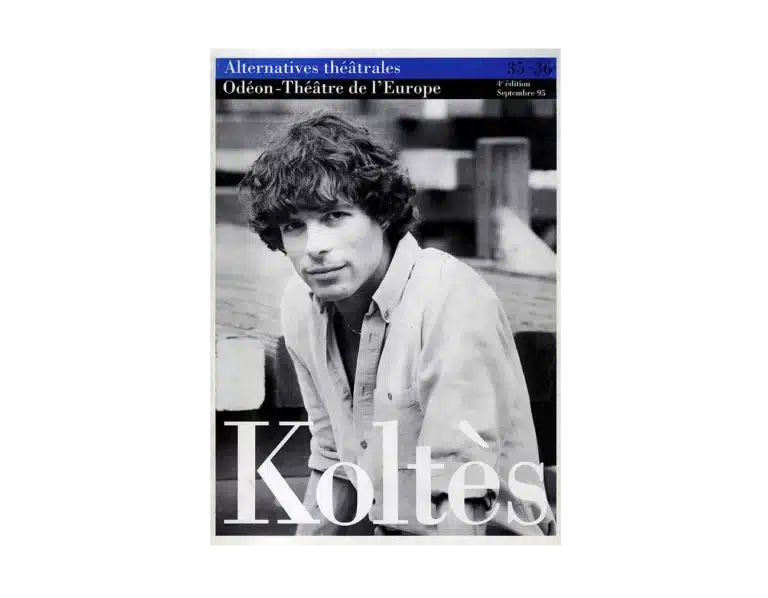

Signalement

Roberto Zucco est une créature poétique. Il ressemble à Peter Schlemihl, l’homme sans ombre. Transparent et opaque à la fois, souterrain, puis aveuglant sous les projecteurs.

Roberto Zucco, avec sa formidable énergie de « force-né », est une créature cosmique. Il rappelle les lois de l’entropie : dégradation de l’énergie, dégradation de l’ordre, dégradation de l’organisation, processus irréversible.

Roberto Zucco est une créature philosophique. Il ressemble à l’hypothèse de Baudrillard : « Peut-être y a‑t-il dans tout système, dans tout individu, la pulsion secrète de se débarrasser de sa propre idée, de sa propre essence, pour pouvoir proliférer dans tous les sens, s’extrapoler dans toutes les directions ? Toute chose qui perd son idée est comme un homme qui perd son ombre — elle tombe dans un délire où elle se perd. »

Roberto Succo est un homme publie de notre société occidentale contemporaine. S’il commence sa vie publique comme une force centrifuge, tuant à l’extérieur, il la finit en implosion misérable, se tuant lui-même, la tête dans un sac de plastique. Entretemps, il se confesse secrètement à des bandes magnétiques ou s’autoproclame demi-dieu face au soleil. Le soleil, justement qui révèle son terrible secret et annonce sa fin.

Dire que Roberto Succo est un schizophrène ne sert plus à rien dans nos nosographies. Ce sont les poètes qu’il faut désormais convoquer. Le « Je suis une force qui va ! » de Hernani nous souffle le sens.

Transfert de compétences

En 1836, quand Pierre Rivière assassine sa mère, sa sœur et son frère, ce sont les médecins et les hommes de loi qui s’interrogent sur son cas, les psychiatres Esquirol et Orfila, l’avocat Berthauld. En 1988, quand Roberto Succo assassine son père et sa mère et un certain nombre d’autres personnes humaines, ceux qui s’emparent de l’histoire sont les journalistes et les hommes de théâtre, Paris-Match et ses chocs, Libé et ses coquetteries, Koltès et ses voyous, Stein et ses combats. C’est-à-dire les curieux et les amoureux, « les artistes ».

Entre les deux, au milieu du XXe siècle, un program- me de transition : la configuration triangulaire Sœurs Papin-Lacan-Genet (1933 – 1947) puis le genre littéraire de la non fiction novel avec Truman Capote racontant la véridique histoire de Perry et Dick assassinant de sang-froid une sage famille du Kansas (1959).

En environ 150 ans, le transfert de « compétences » est patent. Devant Roberto Succo, les hommes de science prennent l’air entendu de ceux qui en savent long, les auteurs de polar, mine de rien, font dans la fuite autobiographique. Les artistes entrent en piste. Comme si la société occidentale avait terminé sa crise de croissance positiviste, ainsi que ses investigations littéraires (des généalogies de Thomas Mann aux théories critiques de l’École de Francfort), et était parvenue au stade terminal, celui de l’esthétique — là où déclarent forfait la morale et la métaphysique.

Association de malfaiteurs

N’y aurait-il pas des humains dont le rôle dramaturgique dans la pièce sociale serait d’être — figurants mais essentiels — des symptômes ? Succo ou Perry ressemblent à notre monde, en sont les symptômes, comme Rivière était le symptôme des années 1830. Des symptômes, c’est-à-dire des témoins et des « mouchards ». Des feux de détresse… « Certains acceptent de mourir et de tuer, pour que dans l’immobilité mortelle, quelque chose arrive, se mette à vivre, à bouger, à questionner, à déranger. L’événement est liberté. Il tranche comme une lame, ébranle, déjoue et prend à revers toute espèce d’institution »1. Ces humains dénoncent, aujourd’hui, comme le plus grand péril pour l’espèce, l’épidémie de consensus, la perte d’identité dans la promiscuité et la prolifération des réseaux2. Comme ils dénonçaient, après Thermidor et les guerres napoléoniennes, l’étripage et sa banalisation : tout pouvait arriver puisque tout était arrivé3.

Ils ont en commun la solitude, l’errance, l’exaltation. Et de désirer s’en expliquer. Et d’accepter leur rôle avec quelque chose qui pourrait ressembler à de la fierté. C’est Perry, pas un voyou ordinaire mais un « tueur naturel, cette perle rare ». C’est Succo « apparemment normal mais inséré dans un cadre irréel », clamant : « Je suis un tueur. Mon métier est de tuer des gens !».

Ils acceptent leur rôle. Sans mobile apparent, à bout de souffle, de sang froid, ils acceptent leur équipée sauvage, avec plus rien à perdre. « Ils ont l’air plutôt primaire ». « Ils ressemblent à des hommes des bois ». « Ils claquent des dents et tremblent de tous leurs membres ». « Ils sont terrorisés par ce qu’ils sont en train de faire ». Les metteurs en ordre de la vie, les narrateurs : hommes de sciences, hommes de loi, hommes de plume, hommes de théâtre ont promulgué un nouvel organigramme. Comme la victime trouve toujours son assassin, il est normal qu’ils aient trouvé leurs nouveaux castings. On dit que l’individu revient. Et reviennent avec lui ses parodies cheap, assorties aux séries B télésociales. Au début, pour faire du sens, il y eut le héros, puis l’homme quelconque au temps des larges masses. Aujourd’hui, c’est l’homme atypique, celui de la marge de la courbe statistique de Gauss, qui raconte le mieux notre histoire sans histoire.

Quel individu donc ? De quelle « population » ? L’homme au treillis hurle sur le toit de sa prison : « Et maintenant messieurs vous allez voir comment font les héros ! ». Comme le paysan de 1835 hésitait longtemps à accomplir ses crimes en habits du dimanche. De la théâtralité rassurante du rite à celle inquiétante de la représentation, les faits divers suivent l’histoire du théâtre. A moins que ce ne soit l’inverse.

Element of crime

Mais le fait est là, et il ne peut qu’avoir du sens. Le Zucco de Koltès est une transfiguration du vrai. Il y a un ordre narratif à ses meurtres : d’abord le père — et la mère — puis l’inspecteur, puis l’enfant « innocent ». Du meurtre symbolique au meurtre « politique » au meurtre gratuit et spectaculaire, il accomplit un itinéraire qui reprend les grandes hypothèses du siècle, disons en gros : Freud, Ravachol, Jacques Vaché. Et il est soudain aveuglant que c’est celui qui, du savant et du politique, mène au poète. Constat ou profession de foi ? Koltès est mort prématurément, nous ne saurons jamais vraiment sa « méthode » existentielle même si nous avons quelques idées sur les territoires de sa margina-lité. Et quelques soupçons sur ses messages de « voyant ». Aujourd’hui s’entremêlent plus que jamais les mots et les choses, le réel et l’imaginaire, la chair et tous les livres. Et, malgré les efforts de résistance de la raison, la scène et la salle sans plus aucune fosse d’orchestre. La situation est explosive, notre brave nouveau monde aux mains des « terroristes ».

Le texte était un élément du crime pour Pierre Rivière. Le spectacle était un élément du crime pour Roberto Zucco. Le spectacle est un élément de quel crime pour Peter Stein ?

L’avantage provisoire du mot : frère, sur tout autre mot désignant ce qui lie quelqu’un à quelqu’un, c’est qu’il est dépourvu de toute sentimentalité, de toute affectivité ; ou, en tous les cas, on peut facilement l’en débarrasser. Il peut être dur, agressif, fatal, presque dit avec regret. Et puis, il suggère l’irréversibilité et le sang (pas le sang des rois, des familles ou des races, celui qui est tranquillement enfermé dans le corps et qui n’a pas plus de sens ni de couleur ni de prix que l’estomac ou la moelle épinière, mais celui qui sèche sur le trottoir).

(« Le pêle-mêle de Bernard-Marie Koltès »)