UN ÉVÉNEMENT comme le génocide au Rwanda offre évidemment un champ exploratoire infini. Chacun des éléments qui le composent ouvre une quantité de connexités, sous-questions, contradictions internes. Dix mille pièces de théâtre n’en épuiseraient pas la complexité, du spectacle-vérité composé d’un seul témoignage à la grande fresque épique partant du règne de Rwabugiri et de l’arrivée du comte Von Götzen jusqu’à nos jours. Il nous faut faire des choix.

Notre première résolution est assurément de ne pas parler à la place des Rwandais. Au demeurant, vouloir faire parler, agir, s’affronter des personnages dans un poème ou une fable dramatique, sans partager leur culture, sans même parler leur langue, serait d’une

rare témérité.

Nous avons donc plutôt résolu de « balayer devant notre propre porte », selon le dicton populaire. Le couple d’artistes qui a pris l’initiative de ce projet est belgo-français, et ces deux nations ont joué un rôle majeur dans la genèse et le déroulement des événements conduisant au génocide de 1994. Il nous paraît que notre sujet est là : l’Europe en Afrique. Il a ses acteurs, ses intrigues, ses coups de théâtre, ses péripéties propres. Certes, il ne saurait vivre et s’exposer sans mettre en scène également ses protagonistes rwandais. Dans ce cadre, qui nous paraît plus juste, plus honnête, la crédibilité et la poésie des interventions rwandaises pourraient être assurées de deux manières. D’une part, en travaillant les passages concernés avec des collabora- teurs rwandais (les meilleurs contacts existent déjà), et d’autre part, en utilisant les paroles et les écrits qui ont été gardés : discours, interviews, émissions radio, témoignages des rescapés et des bourreaux, chansons, lettres, etc. Ces paroles ont été prononcées, ces écrits ont été tracés, et par des Rwandais, sans aucune contestation possible. Notre documentation est déjà considérable, le travail de collecte continue.

Ainsi, nous pouvons garder l’idée initiale de « la chevauchée furieuse » : les morts reviennent sur terre et se confrontent aux vivants ; mais l’axe central du développement dramatique suit l’intervention européenne dans toutes ses dimensions : politique, économique, religieuse, médiatique, militaire.

Il ne s’ensuit pas que cette dramaturgie soit strictement historique ou documentaire. Elle est libre de s’inventer personnages populaires et situations imaginaires.

Le brave soldat Schweik de Hasek n’appartient pas aux livres d’histoire mais n’en concentre pas moins une part essentielle de la vérité sur la première guerre mondiale.

Ce qui nous amène à la question dramaturgique elle-même.

Quelles dramaturgies de référence ? Quelle dramaturgie en gestation ?

Les dramaturgies de référence seraient celles qui nous paraissent « apparentées » au type de sujet et de point de vue que nous avons exposés. Parallèlement au travail d’enquête et de réflexion sur le Rwanda nous avons lu, relu, étudié de nombreuses œuvres dramatiques, anciennes et contemporaines, et la citation de certaines d’entre elles peut aider sinon à « voir » la création en gestation, du moins à délimiter clairement ce qu’elle ne sera pas et même à pressentir ce qui pourrait en advenir.

Pour comprendre comment ce plan de lecture s’est imposé à nous, il faut sans doute rappeler ce dont nous disposions à ce stade dans notre besace d’auteurs en travail.

L’idée première de « la chevauchée furieuse », c’est-à-dire cette vieille légende d’une armée de morts traversant le monde des vivants entre Noël et Nouvel An et qui ne trouveront pas d’apaisement sans que justice leur soit rendue. Ce thème, sous cette forme, est occidental, mais la notion de présence et d’action des morts dans le présent appartient fondamentalement à la culture religieuse rwandaise traditionnelle.

Les pratiques divinatoires qui se sont maintenues parallèlement à la christianisation avaient pour but, notamment, d’identifier avec précision quel défunt interférait, généralement négativement, avec la vie présente du descendant. D’où l’importance, même pour les humbles, de connaître sa généalogie le plus exactement possible. Ces dernières années on trouvait encore de vieux paysans capables de décrire leur propre ascendance et celle de leurs parents jusqu’au XVIIIe siècle.

L’analyse du génocide, comme résultat :

– des bouleversements imposés par le colonisateur,

– d’une relecture de l’histoire à son usage, intégrée par des élites indigènes et fondant un état raciste, démagogique et criminel,

– de la misère et de l’exacerbation des contradictions sociales ;

– le tout dans le contexte de la rivalité entre certaines puissances occidentales pour conquérir ou préserver leur influence dans le pays et sur le continent.

Le point de vue politique et dramaturgique fondamental, structurant désormais recherche et écriture, selon lequel nous voulons exposer les faits et nourrir l’attention du spectateur en exposant principalement les buts, les formes, les conséquences de cette intervention européenne depuis un siècle.

Nous avions de surcroît à l’esprit deux préoccupations.

La première, c’est d’être intelligible. Ce qui ne va pas de soi en cette matière où le public ne dispose que de connaissances infimes et, dans son immense majorité, acquises auprès des grands médias, c’est-à-dire les principaux responsables des simplifications-clichés, et – à maintes reprises – avocats ou simples porte-parole de la politique gouvernementale en la matière.

Deux écueils évidents : vouloir inclure dans la pièce les informations nécessaires et même préalables à la compréhension de son sujet, ce qui coïncide rarement avec les exigences du « drama », fut-il « épique» ; ou considérer l’essentiel comme connu et bâtir notre fable comme si nous parlions « entre nous », ce qui risquait fort de la rendre passablement obscure dans ses péripéties et, aux yeux du plus grand nombre, arbitraire dans ses options. C’est là un dilemme sérieux (on verra un peu plus loin comment nous travaillons à le résoudre).

Seconde préoccupation : à partir du cas concret, transcender sa singularité. Notre but n’a jamais été de produire un documentaire théâtral sur le Rwanda.

Nous voudrions de ce cas singulier, mais précisément et concrètement traité dans sa singularité même, créer un objet dramatique et poétique propre à éclairer et réveiller des contradictions beaucoup plus larges. LES PERSES d’Eschyle traite d’une guerre qui ne nous concerne plus en rien, et dont la plupart des spectateurs n’ont du reste que la plus vague idée, mais il ne semble pas que la pièce ait fini de nous raconter quelque chose. Sans doute ne sommes-nous pas Eschyle, et peut-être même, pour la création dramatique à partir de faits historiques, le temps d’une écriture aussi transparente est-il révolu pour longtemps. Mais à travailler dans ce souci et dans cette ambition, on n’écrit certes pas la même pièce qu’en opérant un collage de témoignages.

Un des aspects de notre travail par lequel nous tentons cet élargissement ou cette « transcendance » du thème, c’est de donner à entendre à tout moment que cette « sauvagerie » ne nous est pas étrangère. Non seulement nous, Européens, avons créé les conditions de cette horreur, non seulement nos dirigeants ont protégé et soutenu les criminels, comme ils ont facilité le crime ( le mandat puis l’évacuation des Casques Bleus), mais en nous-mêmes et ici-même, en Europe, existent toujours les potentialités de massacres impitoyables.

La question centrale sur ce point est celle du racisme. C’est là, à notre sens, le « point aveugle » de notre civili- sation. Au Rwanda, où nous l’avons importé, aucune

des puissances tutélaires n’a jamais remis en question l’ethno-populisme du régime, aucun des ravalements « démocratiques » de façade imposés de l’extérieur n’a remis en cause ce fondement inique et révoltant.

Ce n’est pas un hasard. Aujourd’hui encore, sur notre propre histoire européenne, il est mal reçu d’avancer qu’Hitler n’est pas tombé du ciel et que, outre les conditions socio-économiques propres à son épanouisse- ment, une bonne partie de l’opinion publique était idéologiquement prédisposée à son discours. Une des bases de cette prédisposition, mais non la moindre, étant le racisme et l’antisémitisme. Ceci n’a pas disparu.

Nous ne croyons pas à la romance dominante où 40 – 45 est « la der des der ». Nous voyons dans le cœur et l’esprit des hommes d’ici et – contrairement à tout ce qui se dit – en particulier dans la jeunesse, des signes que ces potentialités sont toujours bien vivantes et que des circonstances idéologiques, économiques et politiques précises – et qui n’ont rien d’improbable – peuvent précipiter. Qui a passé des vacances ou, mieux encore, travaillé en Yougoslavie (et nous voulons dire de manière suivie et répétée), dans les années 1960 – 1980, aurait eu bien du mal à prophétiser l’ampleur des carnages des années 1990. Et à ceux qui invoqueraient les « haines séculaires » balkaniques, faut-il rappeler qu’en matière de haines aussi bien séculaires que récentes, l’Europe entière est abondamment pourvue, sans parler de sa haine bien partagée des « étrangers », qui donne – dans des régions autrefois nazies ou collaboratrices – des scores électoraux hallucinants au néo-fascisme : Autriche, Italie, Croatie, Sud de la France, Flandre, etc.

Par conséquent, si « la chevauchée furieuse » s’ancre complètement dans la réalité rwandaise, son traitement devrait interdire à quiconque de penser que pareilles catastrophes sont un apanage des « nègres ». Et si ce point de vue sous-tend l’ensemble du projet, nous envisageons de plus un bref et bizarre épilogue (dans une discothèque

« techno » en Europe, par exemple) qui renverrait chacun à ce doute salutaire sur la nature et les virus de la « civilisation » des « droits de l’homme ».

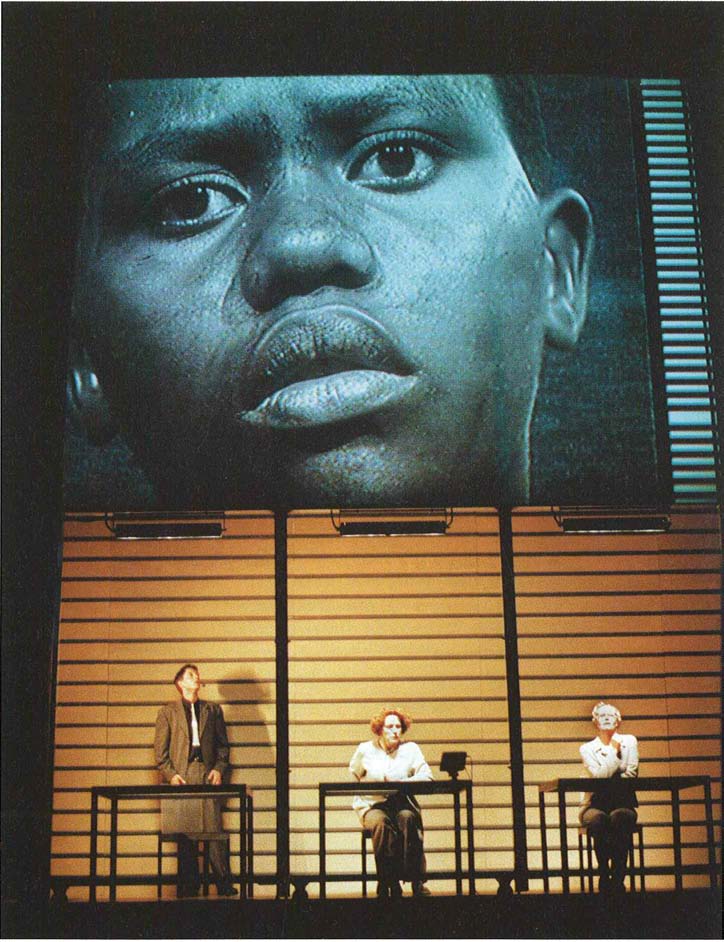

De cet ensemble de données se dégageait déjà une certitude : « la chevauchée furieuse » ne pouvait être une « petite forme ». Il semblait impossible de donner corps à cette métaphore, à cette analyse, à cette dramaturgie, gardant à l’esprit les deux préoccupations citées, sans se trouver assigné à une forme de grande envergure et, probablement, plutôt composite dans ses moyens d’exposition.

Nous avons donc privilégié la lecture d’œuvres dramatiques répondant au moins à deux critères.

D’abord que le traitement d’un sujet soit inscrit dans une grande durée (exemple : la guerre des Deux Roses, à laquelle Shakespeare consacre trois HENRI VI et qui se prolonge dans RICHARD III) et soit d’une ampleur et d’une importance historique évidentes (exemple : L’INSTRUCTION de Peter Weiss).

Ensuite qu’il s’agisse de l’invention d’une dramaturgie originale, spécifique au traitement du fait ou du contexte en question (exemple : le procès des criminels nazis remis en forme par Weiss est une suite de « chants » qui reprend le plan du PARADIS de Dante).

Dans plusieurs cas nous ne nous sommes pas contentés de lire les œuvres, leurs sources et leurs commentaires, nous avons aussi étudié les réalisations scéniques qui en avaient été données. Sur quelques sujets nous avons dépassé l’étude et mis la lecture à l’épreuve de la prati- que. Par exemple : avec une classe du Conservatoire de Liège, un travail sur la trilogie des HENRI VI aboutissant à un essai de montage de scènes, pour voir si l’on pouvait, sans la tuer, ramener à moins de cent pages et à trois heures de spectacle cette fresque en quinze actes. Dans un autre registre, depuis 1992, j’ai intensément travaillé sur Brecht. J’ai monté six fois, et six fois différemment, LA DÉCISION. J’ai surtout mis en scène LA MÈRE, version complète avec chants et musiques d’Eisler, reprise deux saisons de suite. Cette production, jouée avec succès en Belgique et en France, a été précédée d’un long travail dramaturgique non seulement sur les écrits de Brecht,

mais aussi sur les traces filmiques, les photos, les disques, les archives du Berliner, etc. Depuis 1995 je fais partie de la direction du Collectif Brecht, qui organise animations scolaires, colloques internationaux (avec, par exemple, Philippe Ivernel et Manfred Wekwerth), publications, séminaires, spectacles, destinés à mieux faire connaître son œuvre et prolonger la réflexion sur les objectifs qu’il s’assignait. Ce travail nous a été d’un grand secours dans l’approche du projet Rwanda.