Première publication dans Theater der Zeit, 5, 2004, Berlin.

Theater der Zeit : Monsieur Castorf, vous avez dit récemment que le théâtre devait attaquer sa suffisance. À quel genre de suffisance pensez-vous ?

Frank Castorf : On a l’impression que nous ne sommes pas contents de ce que nous avons, mais qu’en plus, nous n’avons pas envie d’envisager autre chose. Le mouvement de l’histoire qui est aussi une histoire de révolutions et de luttes de classes, de bouleversements profonds, semble être perdu pour l’instant. Notre suffisance, c’est que nous ne communiquons pas les processus qui se déroulent dans le monde.

Par exemple l’Afrique, nous l’avons mise hors-jeu, nous ne devons plus communiquer avec elle. Tout un continent est mis à l’écart de la communication car personne n’arrive à le maîtriser sur le plan médical, humanitaire, militaire, économique. On le place donc en dehors de notre système de communication.

Le fait de n’avoir pas encore coupé le contact avec Belgrade ou l’Irak signifie que nous n’avons pas encore complètement perdu l’espoir d’apprendre aux hommes l’usage du couteau et de la fourchette. La suffisance est aussi un problème allemand interne. Lorsqu’on réalise par exemple une sorte de festival syndical partiel tel que je tente de le mettre sur pied à Recklinghausen maintenant, on reçoit des lettres très sévères de ceux qui le cofinancent, donc du côté syndical allemand ( DGB). Car ceux qui défendent les intérêts des travailleurs ne défendent plus que le maintien des acquis de ceux qui travaillent encore. Ceux qui n’ont plus de travail sont mis hors-jeu et relégués dans le statut d’assisté social. On doit repenser cette question. On doit aller jusqu’au bout des choses, aller tellement loin qu’on ne sait pas du tout comment cela se terminera. Comme si on était dans un ring de boxe, on ne sait pas si on ne sera pas battu par K.-O.

T. d. Z. : Dans Das Schwindelerregende ( Ce qui donne le vertige), le livre sur lequel se base COCAÏNE, votre dramaturge Carl Hegemann dit que la Volksbühne pourrait et devrait redevenir politique dans un sens plus étroit du terme. Qu’est ce que cela veut dire ?

F. C. : Nous n’avons pas de comité central ou de centrale du pouvoir. Il y a suffisamment de centres séparés de décision où chacun fait son truc. En principe, on remarque bien si l’on observe les situations ou les autres qui les observent aussi, donc si l’on voit comment d’autres font du théâtre ou du cinéma, comment la politique se fait ; ou lorsqu’on est en tournée au Mexique, on remarque bien qu’on est touché, qu’il y a un désir de retrouver une tradition théâtrale de gauche qui connaît parfaitement l’histoire européenne et l’histoire mondiale. Mais il me semble encore plus important de constater les différences dans les différents fronts de la culture. Nous essayons de les transposer ici. Être politique dans un sens plus étroit signifie qu’il faut traiter de sa propre situation, ici et maintenant qui depuis toujours a été liées aux circonstances historiques plus globales, cela signifie donc que je doit me confronter au fait que je peux travailler seulement grâce à un privilège absolu. Mon travail est, d’une certaine façon, démuni de but, n’est fait que pour lui-même et je dois considérer cela comme un énorme privilège.

T. d. Z. : Cela ne se voit pas nécessairement de l’extérieur.

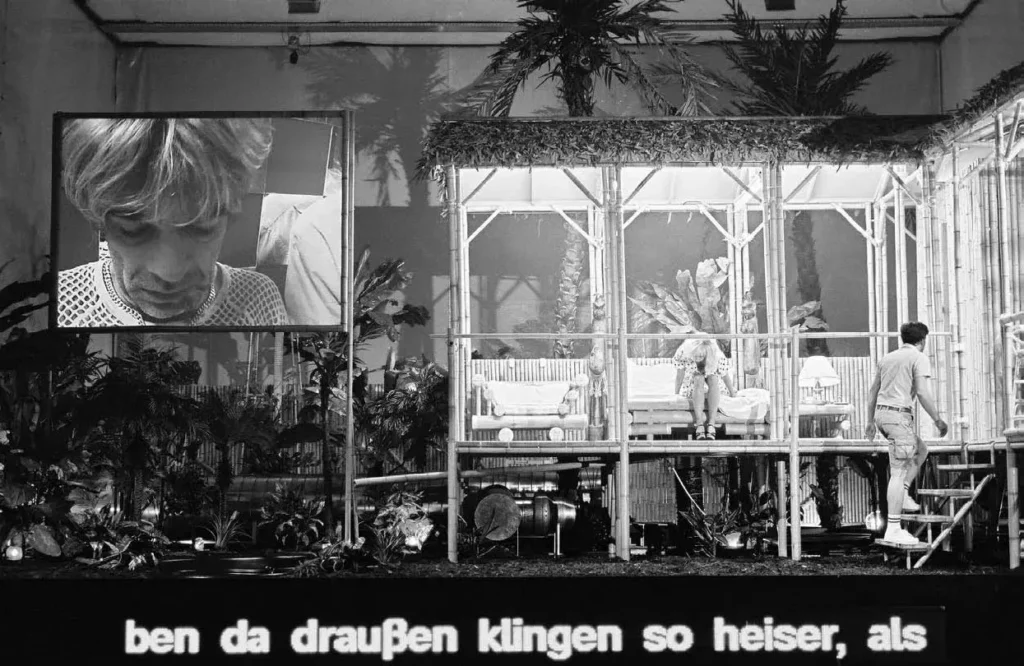

F. C. : Oui, peut-être cela ne rayonne vers l’extérieur que si l’on essaie de casser ces conditions. Lorsque j’ai fait COCAÏNE, je n’avais aucune envie de raconter une histoire, mais je m’intéressais à la question de savoir comment, à des instants déterminés, la dimension espace-temps, qui est en général constante, est transcendée. Donc, la force de la subjectivité de quitter un contexte sûr ou même de le faire imploser. C’est ça l’expérience intéressante lorsqu’on prend des drogues, et c’est un domaine très compliqué qui a beaucoup à faire avec l’art. Boulgakov par exemple ne s’est jamais débarrassé de son besoin de morphine et l’une des œuvres clef de la littérature mondiale du XXe siècle, LE MAÎTRE ET MARGUERITE, est née en grande partie de cette toxicomanie. Et probablement, Boulgakov y trouva le courage de formuler quelques attaques contre le système politique qui lui permirent de gagner le seul lecteur qui avait de l’importance à ses yeux – le petit père Staline.

T. d. Z. : La Volksbühne est-elle une dernière « île des bienheureux » où l’on peut encore produire sans trop de contraintes…?

F. C. : Sans contraintes…? Je ne sais pas si l’on peut produire sans contraintes lorsqu’on a connu trop longtemps des fiascos. Aujourd’hui, les réflexions sur la société dans l’art se font dans un pays tout à fait ouvert où tout le monde peut s’exprimer, d’une façon dilettante ou intelligente, avec rage ou avec conformisme, tout cela n’a pas d’importance. C’est pourquoi je crois que les conditions de production et l’histoire y prennent de plus en plus d’importance. On travaille sa propre histoire qui ne peut même plus être distinguée des conditions de production. Mais il est important aussi de penser aux conditions de travail que l’on propose à d’autres. Lorsque je mets la maison à la disposition de quelqu’un d’autre, par exemple le réalisateur Ulrich Seidl, cela m’intéresse évidemment de voir ce qui en sort. Mais je m’en mêle très rarement et si je le fais, je ne le fais pas de bon cœur. Je n’oblige aucun acteur à y participer. Ceci est valable également dans d’autres domaines. On a besoin de trouver de la joie et la possibilité et la capacité de devenir solidaire. Cela ne se fait pas dans une simple relation fonctionnelle. On ne doit jamais oublier cela.

Photo Thomas Aurin.

T. d. Z. : C’est-à-dire qu’il faut toujours essayer d’échapper à la malédiction du succès ?

F. C. : Par un lent processus d’érosion, une institution établie essaye tout de même toujours de réaliser des mises en scène à succès, de toucher un large public, etc. Et cela implique une grande pression sur ceux qui travaillent ici et surtout sur ceux qui commencent et qui n’arrivent pas… Cette pression, aussi sur les autres, je ne l’aime pas beaucoup. Des salles vides ou remplies ne disent encore rien sur la qualité et l’importance d’un travail. On doit s’arranger avec cette pression, travailler avec elle.

T. d. Z. : Vous avez déclaré qu’une des tâches du théâtre, c’était de rappeler que l’homme était quelque chose de très fragile. Est-ce l’aspect politique dans le contexte d’une époque où l’homme est défini comme un mécanisme bien huilé ?