Première publication dans :

40 JAHRE SCHAUBÜHNE BERLIN,

Édition Theater der Zeit, Berlin 2002.

LE METTEUR EN SCÈNE Thomas Ostermeier et son atelier de générations « libération ! ». La réponse à la question de savoir ce qui le pousse sort comme un boulet. Suivie de ce rire clair, à demi étouffé. Embarrassé, juvénile, serein ? Tout à la fois. Parce que le mot est devenu tellement ridicule. Parce que chaque survol des journaux montre que rien ne s’écroule. Seulement l’un ou l’autre collègue, l’une ou l’autre amie. Et parce que la rage ne disparaît pas. « Libération, si, si. » Et encore une fois ce rire. « Eh bien, de tout…» Aussi de l’obligation de devoir longuement expliquer cette phrase : « Il n’y a pas de vraie vie dans la fausse, etc. ». Et avec une voix plus faible, un peu compatissante : « Le fait de savoir cela, nous le savons tout de même depuis longtemps. »

Lorsque Thomas Ostermeier allait à l’école à Landshut, qu’il essayait de se libérer de son état d’enfant de chœur et de sa famille normalement autoritaire par le biais de sketchs, les derniers groupes et communes K avaient échoué et les affiches avec des avis de recherche avaient jauni. Lorsqu’il commença à distribuer des tracts trotskistes, Helmut Kohl était au gouvernement et on annonçait la double apocalypse : celle des Cruise Missiles et celle provoquée par le CO2. À l’époque où il avait décidé de faire du théâtre, on avait introduit la télévision privée. Et même Ernst Albrecht disait dans la Basse-Saxe :

« Seul le désespoir pourra nous sauver ». Lorsqu’il s’occupa de handicapés graves à St. Pauli ( Hambourg), on avait oublié Tchernobyl. Lorsqu’il étudia la mise en scène à l’École Ernst Busch, Gorbatchev avait été évincé du pouvoir, la propriété immobilière du peuple avait disparu, on avait accepté le chômage et la Guerre du Golfe esquissa les frontières du « Nouvel Ordre du Monde ». Lorsqu’il reprit la Baracke en 1996 avec ses dramaturges Jens Hillje et Stefan Schmidtke et une autre demi-douzaine d’anciens élèves de sa promotion de l’École Busch, Jürgen Habermas déclarait, avec « une perplexité éclairée », qu’il n’existait aucune institution qui intervenait dans les pouvoirs du marché au profit d’une équité politique et qu’aucun héritage historique n’engageait plus personne. Et lorsqu’il reprit la Schaubühne avec Sasha Waltz, Oskar Lafontaine avait quitté son poste de ministre des finances et le gouvernement Schröder des socialistes et libéraux entama son programme pour soulager le poids des impôts des grandes entreprises.

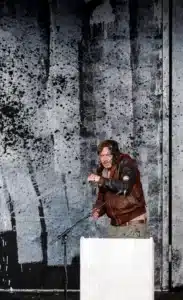

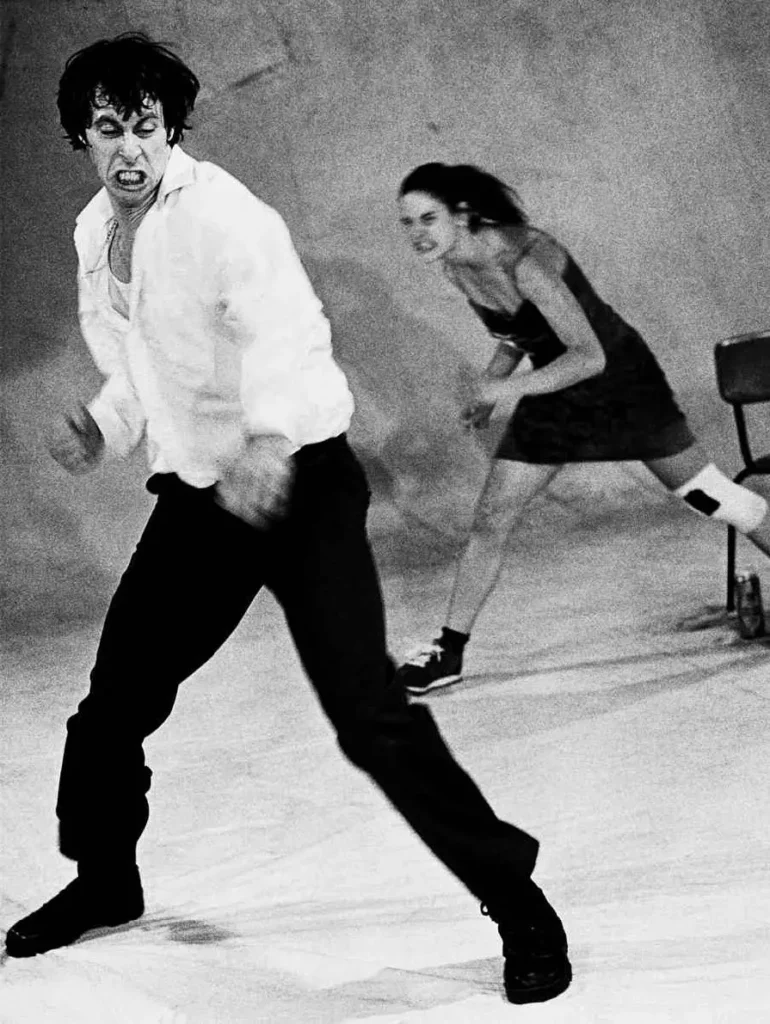

Libération ? « Il n’y a plus de grandes histoires », disait Robbie dans SHOPPEN & FICKEN, « autrefois, oui, il y avait de grandes histoires, on pouvait y engager sa vie, mais maintenant, il n’y en a plus. Maintenant, il n’y a plus que de petites histoires, chacun a la sienne. » Au départ, Ostermeier ne voulait pas monter cette pièce. « Une pièce idiote : violence, drogues, culture des jeunes, drogués, techno, une langue de ferraille. » Il l’a trans- formée en une pièce de générations. Une orgie de la racaille basée sur une philosophie historique où le dieu du capitalisme épelle la dialectique des lumières à une bande misérable de cohabitants composée d’arrivistes, de pédés et de braves imbéciles. Mais ce n’est pas le texte réduit qui était à pleurer et à vomir, c’était les corps qui se tordaient, volaient, se glaçaient, grimpaient d’une façon acrobatique sur des sofas crasseux, collaient l’un à l’autre comme une horde de l’époque de la pierre ou du quatrième millénaire, se figeaient dans un mouvement de panique, faisaient l’amour avidement et mécaniquement en toute hâte. Ils se chauffaient mutuellement comme des bêtes, puisqu’il n’y avait pas de sens. Et une fille étourdie, pâle, hystérique maintient ce cosmos de vidéos, de soupes prêtes à l’emploi et de violence qui se termine par un meurtre avec viol par amour de l’humanité et par respect d’une convention.

« L’Ave Verum », dit Ostermeier sur un ton laconique sans ironie et apodictique un peu provocateur, « ne fonctionne plus que lorsqu’il est chanté par un chœur d’estropiés ». La « tragédie de la culture », notre enfant chérie depuis l’époque de Stein, on ne peut plus la regarder que par en dessous. Et à condition que tout coupe aussi net, aussi vite qu’un couteau et qu’il n’y ait pas d’anesthésie possible. Dans la Baracke, on pouvait sentir chaque fibre, chaque goutte de sueur, chaque désespoir bien caché. Et aussi : leur jeu était une question de vie. Les beaux mots de la critique qu’on avait pris l’habitude d’entendre perdaient leur pouvoir.

On avait l’impression d’assister à une action bien programmée. FETTE MÄNNER IM ROCK ( DES HOMMES GRAS EN HABIT ), de jeunes ogres de dix ans, des poupées barbie, des psychiatres clonés, et de toutes les fissures de ces personnages en celluloïd suinta le désespoir, la peur et tant de rêves. Proche, sans vergogne, et tellement intense que c’était à mourir de rire et dérangeant en même temps. Et, de temps en temps, quelques secondes homéopathiques d’un sérieux solennel : il y a encore un reste d’amour, mais il se trouve en département psychiatrique pour le moment, et le bon dieu est un enfant sadique qui se faufile par la porte arrière en vous lançant « Faites bien attention à vous ». Ensuite, après cette farce sur l’effritement des âmes du temps moderne, vint, comme une coupure nette, la mise en scène de MESSER IN HENNEN ( DES COUTEAUX DANS LES POULES), le pinaillage de leurs débuts, l’origine sanguinaire de l’émancipation, les deux clivages qui les poussent jusqu’à ce jour : l’individu qui coupe lentement le cordon ombilical de la communauté engourdie sur son sol avec les bêtes, de celle qui n’a ni voix et n’a pas été choisie. Ici aussi, il ne s’agissait pratiquement que de corps. La femme animal qui accouche sous des douleurs d’une langue, qui doit se forcer de faire un pas après l’autre pour se détacher. Celui qui explique tout, d’une façon rapide et avide, et où l’argent et la langue et l’agilité font un amalgame de libération, de séduction et de destruction. Une danse sur une mince couche de sable, une fin de partie de l’origine, avec une lenteur accablante : la vérité derrière nous, comme un nuage noir semblable à un marais.

À l’extérieur, dans le bar Acke, un vieux comédien s’enthousiasmait : « Ça, c’est le théâtre de l’avenir : sans le poids mort, sans l’administration, sans la tradition écrasante des grandes scènes. Cela mise sur ceux avec qui tout commença : les acteurs ». C’étaient des acteurs qui avaient le même âge que les auteurs des pièces, Ravenhill et Harrower, le même âge que le metteur en scène. Et ils avaient en commun une expérience immédiate, qu’ils proviennent de familles dissoutes, d’écoles professionnelles ou d’habitations sociales : nous passons sous une machine d’exploitation, la solidarité, c’est fini, aucune niche n’est durable, pas de fin en perspective. Ce fut donc la matière première de leurs premières tentatives, des scènes qui misaient sur l’expérience de la perte, sans mélancolie, sur la douleur sans anesthésie, avec une folie d’humour noir désopilant. Ils jouaient sans les moindres fioritures, sans le moindre aspect de stylisation, la vérité corporelle des pièces. Parce que c’était la leur et que « être lancé » était un mot d’autrefois.

La troupe de la Baracke aiguisait son métier et son attitude avec une rapidité époustouflante, comme si elle était sous la menace d’une restitution à l’Ouest : MANN IST MANN ( UN HOMME EST UN HOMME ) était mis à l’épreuve par Brecht. Les circonstances idylliques auxquelles l’enfant-fleur Galy Gay est arrachée étaient pourries comme du poisson, les bonzes des pagodes sont des hommes d’affaires du bouddhisme rusés, les soldats, une entreprise moderne de démolition, multifonctionnelle, avec du matériel acheté ici et là, du hardcore. Le décor peut se ranger sur le siège arrière d’une Volkswagen : au fond trop pauvre pour ici, peut-être bon pour des Chiapas. Pour nous : un amusement rythmique, une danse techno, Eisenstein en réduction et Chaplin sans aucune émotion.

Également biomécaniquement sportif, la dernière mise en scène d’Ostermeier à la Baracke, la pièce UNTER DER GÜRTELLINIE ( SOUS LA CEINTURE ) de Richard Dresser. À nouveau plutôt une chorégraphie. Le pouvoir est loin, se fait remarquer avec des tampons, des sonneries, des directives, mais trois coqs châtrés se démolissent. Du sadisme de bureau, une boucherie par la langue hiérarchique sont animés comme une danse et déforcent toute psychologie. La vérité est dans la chair : une précision approximative, un arrivisme dévot, une violence molle. Il n’y a pas d’abîmes de débilités sous les grilles en fer, mais un projecteur, et pas de liberté derrière la grille, mais bien un désert mortel. Les accessoires existentialistes du modèle sont exposés comme des roulades, un quatuor à cordes les a accompagnés. Dans la lumière verte, la métaphore est déforcée par des acrobaties et des clowneries et devient ainsi une danse de semi- conducteurs. L’action ne comporte pas de message, l’atmosphère n’est créée que par l’action. Un réalisme épique à la Baracke, cela voulait dire : les circonstances sont données, nous étudions les attitudes. Mais nous ne sommes pas naïfs, nous connaissons le passé négatif des tentatives convenues d’une attitude collégiale, il est ancré en nous. Les mises en scène d’Ostermeier, surtout de l’époque où il travaillait à la Baracke, oublient les feux de la rampe. Un cirque de laboratoire, une arène scientifique, un entraînement historique du corps – l’aliénation ne résulte jamais du commentaire, de la prise de position. Elle est devenue mouvement, très artificielle et très proche.

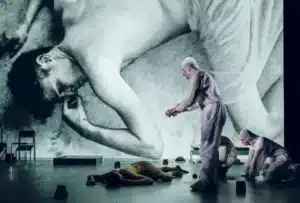

Quel était le secret de la Baracke ? Grotowski etArtaud et Meyerhold et Stanislavski ? L’espace réduit ? L’important rassemblement de comédiens bien formés et très éveillés, avec des nerfs à fleur de peau à une époque où l’histoire du centre de Berlin faisait vibrer tout le monde ? En tout cas, le résultat était là : véracité sur la scène. La dernière mise en scène d’Ostermeier avant son passage à l’Ouest est une clef à mes yeux. À tous points de vue, à commencer par le choix trop puissant de la pièce de Maeterlinck L’OISEAU BLEU que Max Reinhardt avait créée au Deutsches Theater il y a plus de cent ans. Mais dans cette mise en scène, tout avait été déjà démoli, rendu à une autre destination, vendu, bombardé. Dans un espace rond et vide, qui aurait pu avoir juste servi à une représentation de cirque, mais qui pourrait aussi bien être une clairière dans une forêt ou le fond d’une chaudière de raffinerie qui aurait été démontée à Leuna, un groupe d’enfants abandonnés, repoussés, orphelins rencontre un vieux sage. Il leur lit une histoire, de l’époque d’avant les catastrophes. Et ils se promènent et trouvent dans l’armoire de la mère quelques vieux vêtements de femme et des tissus et dans l’atelier du père quelques objets et matériaux étranges : des béquilles, des corsets de soutènement, des bandages. Ils s’emparent de tout ça. Ils commencent à jouer avec ça comme des enfants, d’une façon instruite, innocente et irrespectueuse. Et le rêve moralisateur se change en horreur, leur rappelant leurs cauchemars d’enfants abusés et écrasés, des fées et des fantômes qui prennent le visage du quotidien menaçant : des pédés, des héros des jeux d’ordinateurs, des bandes dessinées de Zorro, des décorations à la McDonald, des modèles de travestis constitués de bouts de catalogues. Et lorsqu’ils prennent peur de leurs propres chansons blasphématoires et de la nuit menaçante et qu’ils viennent de chanter l’Ave Verum, alors ils laissent tomber les ustensiles de leurs jeux de récupération et se dressent au bord de la rampe et se taisent en enfants boudeurs : c’est vous qui nous avez mis dans ce pétrin, ce sont vos restes. Cette façon à la fois brutale et innocente – une façon qui ne serait donc plus marquée par la douleur de séparation et d’engagement historique – de jouer avec les éléments d’un monde ancien autrefois plein de sens – cela me semblait une idée de dramaturgie valable pour traiter du passé et une explication pour l’existence dans un monde où tous les fils de la tradition avaient été coupés et où les traditions avaient été trivialisées : n’attendez surtout pas que nous débarrassions vos ruines. Nous y jouerons. Notre jeu.