DANS ANGELO, TYRAN DE PADOUE, la tyrannie est d’abord domestique, et non directement politique.

C’est de celle du désir qu’il s’agit.

Résumé d’un argument en apparence digne d’un soap télé : Tisbe, actrice exaltée, désire avec fougue Rodolfo, grand dadais inconsistant qui, pour sa part, désire mollement Catarina, épouse du podestat imposé par Venise à Padoue, laquelle Catarina désire honteusement Rodolfo en retour, elle que ne désire plus du tout Angelo (puisqu’il désire Tisbe).

Contrairement à ce que le titre de la pièce laisse à penser, Hugo s’intéresse peu à ses hommes ; Tisbe et Catarina concentrent toute son attention. Un désir n’est pas l’autre : Tisbe cherche à être aimée, elle qui ne connaît que trop bien la luxure ; Catarina cherche à se faire peur, à s’encanailler, à jouer avec le spectre d’une possible souillure sans y plonger jamais. L’une et l’autre sont victimes du poids des désirs de leurs amoureux : de l’orgueilleuse vanité de l’omnipotent Angelo pour l’une, de la désinvolture béate du beau Rodolfo pour l’autre. Si Christophe Honoré ne néglige aucunement le traitement de cette intrigue mélodramatique, son intérêt principal semble ailleurs.

Dans le spectacle de Christophe Honoré, la tyrannie politique mise en jeu est très éloignée de la Padoue du XVIe siècle. C’est la tyrannie du regard qui est ici mise en avant. La mise en scène impose au spectateur une réflexion sur la nature des images qui lui sont montrées. Le texte d’Hugo est aussi prétexte à l’interrogation des images qui nous entourent, leur simultanéité, leur mode d’émission et de réception.

Honoré est un cinéaste. Il se sait cinéaste et n’ignore pas être avant tout considéré comme tel. Dès lors, il n’imagine pas traiter son spectacle autrement qu’en cinéaste. Son décor, vaste et modulable, est celui d’un plateau de tournage ; des éclairagistes et preneurs de son encombrent régulièrement l’espace de jeu ; Emmanuelle Devos (Catarina) porte une robe à la Rita Hayworth ; on bouffe du pop-corn sur scène, etc. Ce qui pourrait être perçu comme un clin d’œil esthético-anecdotique, une coquetterie venue rendre contemporaine une intrigue un brin surannée, donne en réalité tout son sens au spectacle. En entremêlant les codes cinématographiques et théâtraux, en tentant de vains « gros plans scéniques » (possibles d’un point de vue sonore grâce aux micros, par nature impossibles visuellement), en choisissant ce texte dont la « narratrice » (Tisbe, magnifique Clotilde Hesme) est une actrice finalement déchue, Honoré pose la question suivante : Comment regarde-t-on au théâtre aujourd’hui ?

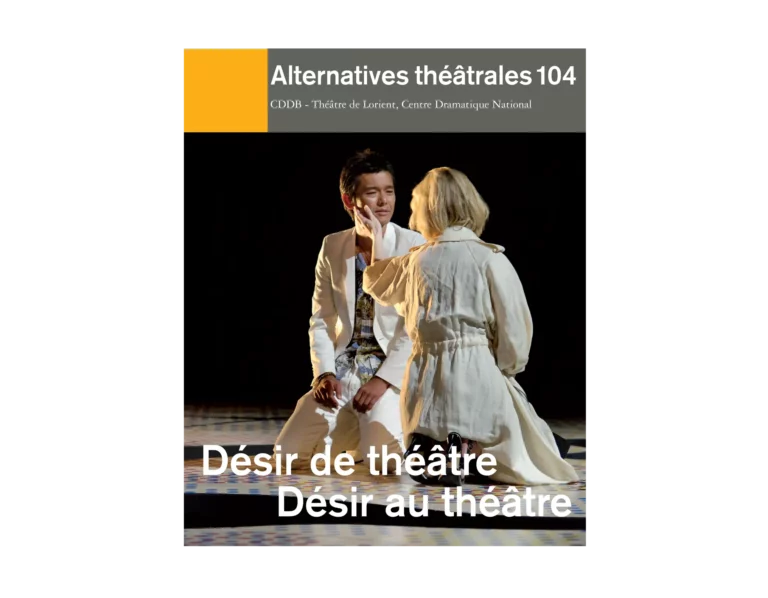

Emmanuelle Devos et Clotilde Hesme dans ANGELO, TYRAN DE PADOUE de Victor Hugo, mise en scène Christophe Honoré, création au Festival d’Avignon 2009, repris au CDDB — Théâtre de Lorient, mars 2010.

Photo Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon.

Son ébauche de réponse prend la forme d’un manifeste esthétique. Davantage que l’intrigue – riche réflexion autour du pouvoir, du désir, des offenses faites aux femmes, hier ou aujourd’hui – et davantage que la langue, c’est la théorie romantique et sa pertinence aujourd’hui qui semblent avoir conquis Honoré.

En octobre 1827, sept ans avant la rédaction d’ANGELO, Victor Hugo rédigeait sa « Préface de Cromwell ». Entre autres choses, il y écrivait ceci :

Tout dans la création n’est pas humainement beau, […]le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombreavec la lumière.

[…] Comme objectif auprès du sublime, comme moyen de contraste, le grotesque est, selon nous, la plus riche source que la nature puisse ouvrir à l’art. Rubens le comprenait sans doute ainsi, lorsqu’il se plaisait à mêler à des déroulements de pompes royales, à des couronnements, à d’éclatantes cérémonies,quelque hideuse figure de nain de cour.

Nul doute que Christophe Honoré a relu attenti- vement la célébrissime PRÉFACE au moment où il se relevait les manches face à ANGELO. C’est donc surtout en termes de dramaturgie qu’Hugo inspire le metteur en scène. L’«hideuse figure du nain de cour » des tableaux de Rubens, pensée en contrepoint de la noblesse du tableau, structure ici le propos scénique : alors qu’au sol les atermoiements des héros vont bon train, les coursives métalliques qui encadrent le plateau quelques mètres plus haut voient tout un peuple de sbires patibulaires évoluer. Simultanément au lyrisme du plancher, nous arrive une grasse trivialité aux étages : pas de sublime sans grotesque. On s’émeut des élans amoureux de Catarina et, dans le même temps, on pouffe devant la joyeuse vulgarité des manants. Celle-ci vient féconder, souiller, complexifier, la parole de celle-là. Mieux encore : face aux deux canaux d’énonciation simultanés, le spectateur doit choisir, est forcé d’accorder son attention à l’un ou à l’autre : soit la langue (sonore) du déchirement amoureux abstrait et toujours chaste, soit la pitrerie (visuelle) du relâchement concret forcément lubrique.