À propos de la mise en scène de LA PRINCESSE MALEINE par Yves Beaunesne

LA DIFFICULTÉ avec Maeterlinck, depuis qu’avec sa mise en scène historique d’INTÉRIEUR en 1985 Claude Régy l’a magistralement extrait de son long et injuste purgatoire, tient peut être à une contradiction qu’on ose rarement formuler tant elle effraie tous ceux qui s’y confrontent : comment d’un côté rendre compte de l’ancrage « symboliste » – quasi mallarméen – d’une œuvre enracinée dans les polémiques de son époque, avec son « épistémè », ses « conditions de production », auraient dit d’une seule voix les disciples d’Althusser et de Foucault ; et, de l’autre, trouver un juste équivalent contemporain de sa modernité (j’oserais presque dire : « avant-gardiste ») qui échappe au folklore des ombres crépusculaires, du flou nabi et de la désincarnation ?

Avec Claude Régy, Denis Marleau, Julien Roy et peut-être Olivier Werner (dont la mise en scène de PELLÉAS ET MÉLISANDE fut favorablement saluée en 1997), Yves Beaunesne fait partie en tout cas de ceux qui se posent les bonnes questions : sa mise en scène de LA PRINCESSE MALEINE en témoigne de toute son onirique étrangeté.

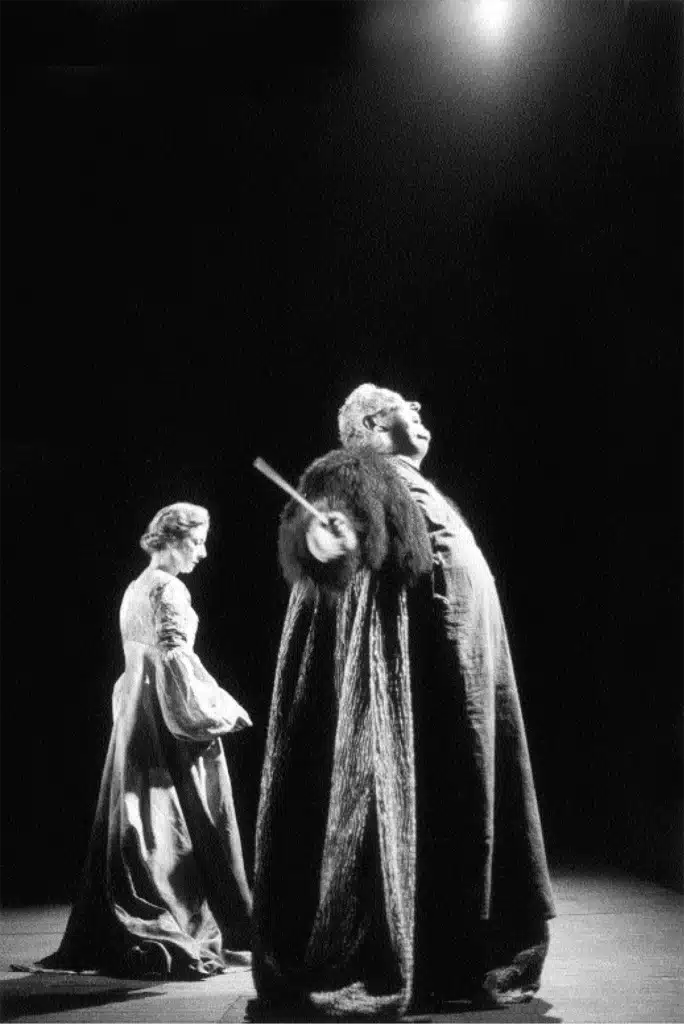

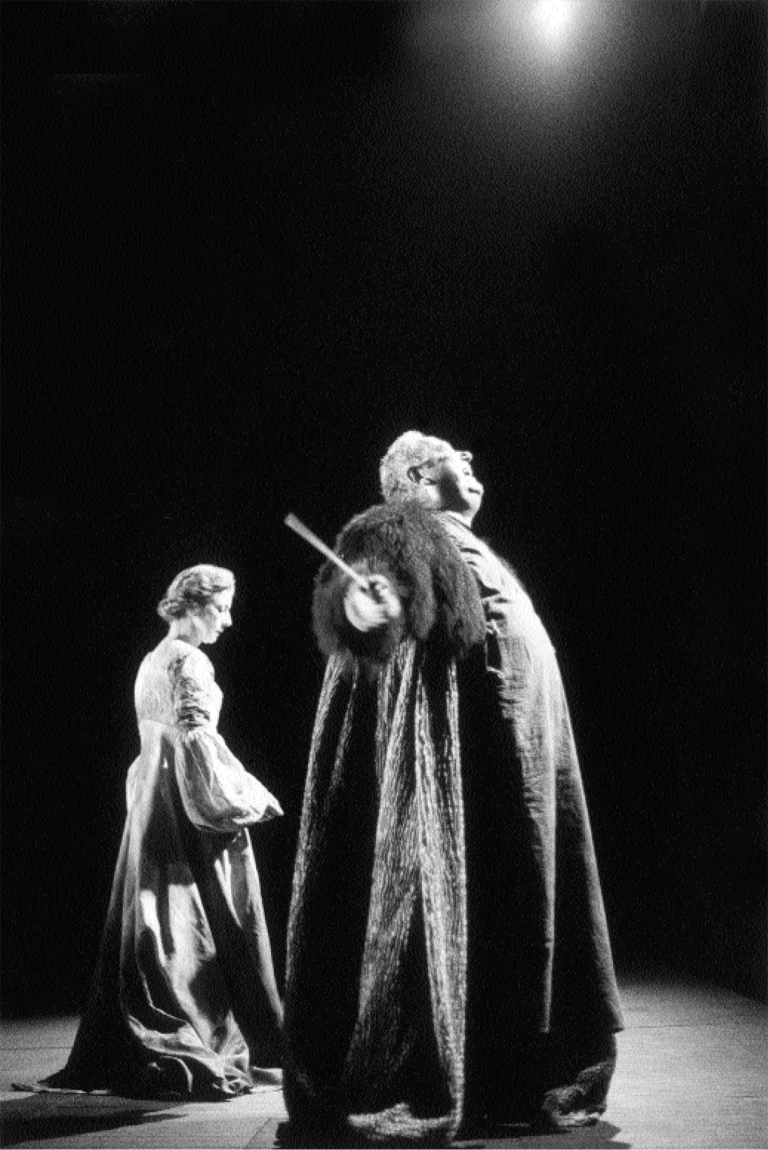

Révolues les toiles peintes aux frondaisons indécises et aux lointains donjons embrumés, abolis les tulles opacifiants et les contre-jours systématiques réduisant l’acteur à la silhouette ! Thibaut Vancroenenbroek, le scénographe d’Yves Beaunesne, a quant à lui choisi le plateau nu : un immense plan incliné, noir mat, à l’incurvation légèrement concave et sensiblement relevée aux angles supérieurs, ouvrant au lointain sur une béance obscure et mystérieuse qui évoque l’abîme et le risque du néant. Un « espace vide » délimité comme un fief, une île en son radical isolement, un champ de bataille, une terre ravagée, incendiée, dévastée, comme la « gaste terre » – « the waste land » – des romans du cycle arthurien. C’est le royaume d’Ysselmonde, un microcosme féodal fictif dont la syllabe centrale fait sonner l’adjectif « seul » – comme une condamnation – et qui semble dédié à la commémoration de la reine Yseult, dont Maleine, comme avant elle Juliette et Ophélie, perpétue le sacrifice sur l’autel éternel des irrépressibles amours contrariées. Sur cette scène-autel conçue comme un espace mental, s’organisera la survie, puis se déploieront les règlements de compte, les rites sacrificiels, le tribunal de la justice immanente et surtout, plus concrètement, leur représentation théâtrale.

Du corridor médiéval au terrain vague