Après Festen de Vintenberg Daniel Benoin a transposé “Faces” de Cassavettes au théâtre en dilatant l’espace et le jeu.

Beaucoup des metteurs en scène apparus dans la turbulence des années 70 ont plus été formés par le cinéma que par le théâtre lui-même. D’où une volonté de faire non pas « du cinéma au théâtre », comme a pu l’exprimer avec une naïveté touchante un Robert Hossein, mais d’apporter par les lumières une sorte de grain d’image filmique et par la souplesse du récit une fluidité de l’action. Ce qu’on peut dire d’un Lassalle, d’un Lavaudant, d’un Gildas Bourdet, peut-on le dire de Daniel Benoin ? Pas exactement puisque, dès ses débuts, le futur directeur de la Comédie de Saint-Etienne, choisit d’affronter prioritairement de grands textes classiques et contemporains. Mais, malgré tout, il a poursuivi, au second plan, une complicité avec le langage du cinéma et de l’image. Il a réalisé même un long métrage, Bal perdu, et des transpositions télévisuelles. Il participe, comme acteur, à certains films. Il signe lui-même les lumières de ses spectacles, pour leur donner sa propre esthétique. Il intègre la vidéo avec plaisir. Il monte des auteurs qui ont écrit pour le septième art (Stephen King revu par Simon Moore, Jerry Sterner) ou bien prend le risque de monter (et de jouer) une pièce qui n’était connue que pour son adaptation à l’écran par Roman Polanski, La Jeune Fille et la Mort d’Ariel Dorfman.

Alors que d’autres n’hésitent pas à transposer des scripts (Jean-Louis Martinelli est l’un des précurseurs du mouvement puisqu’il porte à la scène La Maman et la Putain de Jean Eustache en 1990 et L’Année des treize lunes de Fassbinder en 1995), Benoin a semblé attendre pour franchir le pas véritablement, pour faire d’une matière filmique une matière théâtrale. En 2003, il se décide à cette traversée des frontières et monte Festen de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov, avec une grande distribution qui comprend notamment Frédéric de Goldfiem, Sophie Duez, Jean-Pierre Cassel. Il a fait lui-même la version scénique de la traduction et il change complètement le lieu théâtral. On sait que cette « fête de famille » est une violente tragédie accusatrice où, profitant de la réception donnée pour le soixantième anniversaire de son père, le fils accuse publiquement son géniteur de l’avoir autrefois violé. La fête et la famille explosent, les affrontements se multiplient, jusqu’à l’acceptation douloureuse de la vérité et la progressive mise à l’écart du père criminel.

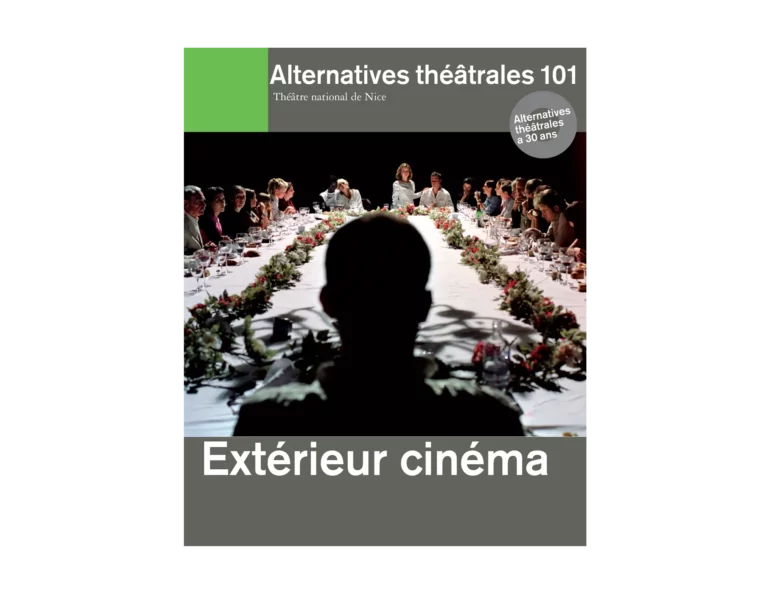

Dans le film danois, tourné en 1998, l’action se déroule dans les divers lieux de la maison. Le réalisateur suit les différents personnages, les couples, les clans, d’un salon à une chambre, d’un couloir au jardin. Ce sont les débuts de la « dogma », cette école scandinave qui revient à une caméra souvent portée à bout de bras et qui, à la manière de la « nouvelle vague » française, casse les codes de tournage et de narration. Benoin reconstruit le drame en fonction d’un lieu unique et noue tous les conflits autour d’une vaste table. Les acteurs y sont assis, mélangés à quelques spectateurs qui ont le privilège d’être impliqués dans une turbulence ininterrompue. Ou bien ils se lèvent et vont les uns vers les autres. C’est, depuis les Atrides, l’un des pires et des plus fascinants repas qui aient jamais été représentés dans un théâtre ! Dans le rôle du fils, Frédéric de Godlfiem – une vraie révélation, cette année-là – assène en combattant inflexible ses terribles vérités. Jean-Pierre Cassel et Sophie Duez, interprètes des parents, se battent et se débattent en cette longue mise à mort sans cadavre.

Le public suit le spectacle depuis des gradins placés en angle autour de la table. On peut voir les acteurs de face ou sur le côté cour. Il n’y a plus de salle de théâtre. Comme la famille Klingenfeldt, elle a explosé ! C’est plutôt un immense espace où il n’y a plus de scène et de salle. Les lumières cernent la table et les protagonistes, le public se retrouve le témoin, le voyeur d’un drame théâtral certes mais qui produit un autre sentiment – celui de l’effraction, l’impression d’être là où on ne devrait pas être et où l’on est malgré tout heureux de participer à un grand moment de furie purificatrice. De même que la caméra de la « dogma » vole la vie, le spectateur vole le spectacle, l’attrape au vol, crée avec la pièce une complexe relation de surprise, de proximité, de plaisir et d’effroi.

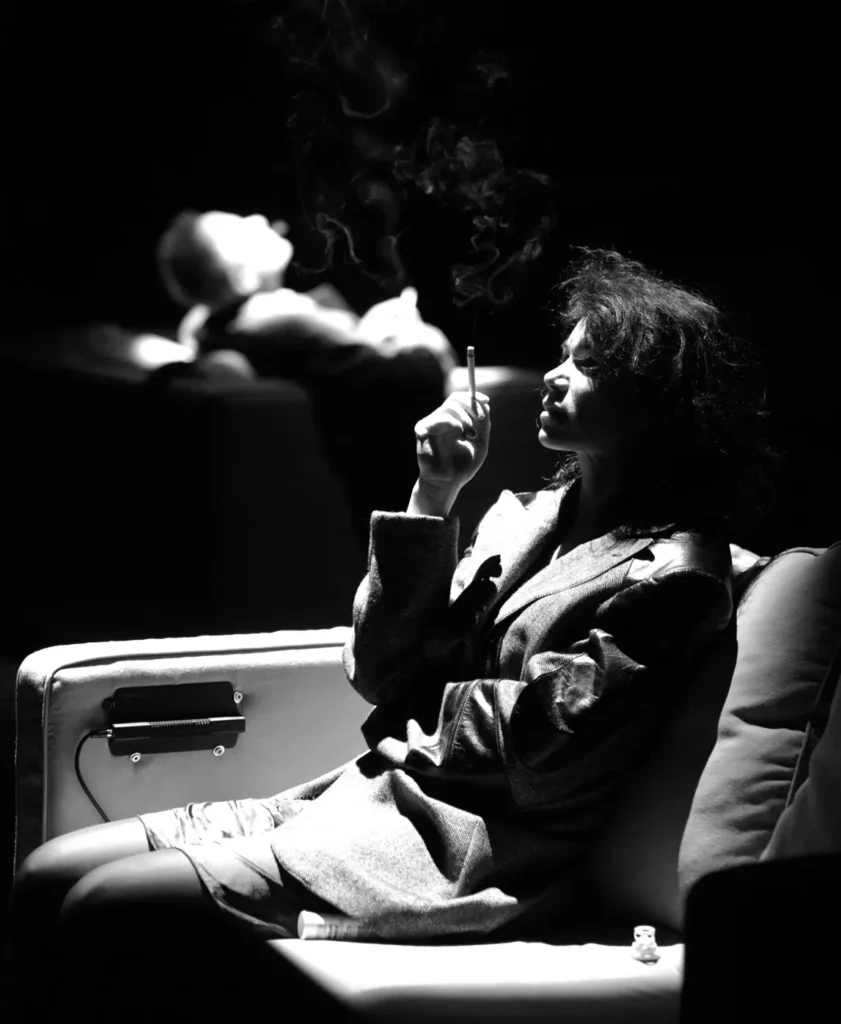

En 2007, Daniel Benoin monte un autre script, Faces de John Cassavettes. Pourquoi ce scénario ? Ce n’est pas parce que sa mise en scène de Festen a été un succès mais, sans doute, parce que, cette fois, le défi, qui paraît être le même (le passage de la séquence filmique à la scène théâtrale), est en réalité différent. Très différent. Il faut inventer autre chose, et c’est ce qui motive et stimule le directeur du Théâtre national de Nice. Dans le film américain de 1968, Benoin voit une parenté avec la manière de Vintenberg. « Comme chez les cinéastes de Dogma vingt-cinq ans plus tard, la caméra de Cassavettes traque chaque visage, chaque émotion comme pour voler aux acteurs ce qui est le plus intime, déclare Benoin. Le réalisateur disait : « c’est un film que j’ai aimé faire parce que j’aime voir les choses se faire… On retrouve dans ce film tout ce qui va marquer les films suivants : le caractère individuel des personnages avec toutes leurs contradictions, la menace que représentent les conventions ainsi que l’expression totale de la personnalité. Retrouver tout cela au théâtre est une perspective passionnante. »