Benoit Vreux : La LETTRE A CELLE QUI ÉCRIT LULU/LOVE/LIFE — CINQ CONDITIONS POUR TRAVAILLER DANS LA VÉRITÉ dont nous proposons ici un court extrait jette les bases d’une nouvelle problématique qui n’était jusqu’ici que sous-jacente au Groupov. On a pu définir la recherche du Groupov durant la décade précédente comme un atelier permanent sur la thématique des Restes. Aujourd’hui l’étape qui s’esquisse pourrait bien prendre pour thème central la question de la Vérité. Le Groupov, après dix ans de pratique théâtrale, aurait-il trouvé quelque chose parmi les restes du monde, une manière de s’y inscrire … ou d’y résister ?

Jacques Delcuvellerie : Tout d’abord, nous n’avons jamais eu la prétention de vouloir énoncer le monde. Au contraire, il faut rappeler que le sentiment qui a présidé à la fondation du Groupov était que nous nous sentions, à l’époque, incapables de le faire. Après cous les discours organisés sur le monde et les formes esthétiques qui s’en étaient déduites ou inspirées, nous avions le sentiment d’encrer dans une époque où il n’y avait pas de place pour nous.

D’une part, globalement toutes les visions du monde qui avaient des prétentions à le comprendre, à l’interpréter et à le changer s’étaient largement effondrées, en tous cas nous précédaient et nous ne pouvions les habiter. De plus, la forme d’expression qui étaie spontanément la nôtre, le théâtre, nous semblait épuisée, sans plus aucune capacité d’intervention sur le monde ou sur la sensibilité. Le théâtre étaie devenu marginal. Après avoir été le seul art de la représentation pendant des siècles, il devenait clair qu’il ne l’était plus et ne le serait plus jamais. Or, nous voulions faire quelque chose avec notre corps et l’histoire qu’il y a dans les muscles et les nerfs de chacun, le dépôt sédimentaire des siècles qu’il y a dans la sensibilité particulière de chaque être. Cette contradiction, plutôt que le désespoir ou l’autisme, provoquait en nous un sentiment violent de déréliction et nous étions, paradoxalement, enivrés, énergétiquement survoltés, des possibilités créatrices que cela nous ouvrait. C’est très curieux.

D’autre part, nous ne pouvions nous dérober à cette exigence fondamentale de la modernité, que l’histoire des formes nous léguait, qui est l’obligation de se confronter avec l’état de l’instrument d’expression dans lequel nous travaillons. C’est comme ça qu’on a commencé, dans le règlement de compte avec ce qui nous structurait, et c’est comme ça que j’ai envie de continuer. Pratique finale ment assez souple, puisque ça nous amène à travailler même, parfois, avec des morceaux de répertoire.

Nous restons fidèles à notre ambition initiale que, dès le mois de mai 1980, Eric Duyckaerrs définissait comme ceci : « Le Groupov est une en treprise expérimentale au sens premier du terme : celui de la traversée d’un territoire inconnu. Par contre, il ne constitue pas un laboratoire ‑lequel, par définition, simule et réduit les terrains de l’expérience pour s’en assurer la maîtrise. » Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons travailler avec ce que nous ne savons pas encore.

C’est dans ce cadre, qui a connu, avec KüNIEC (GENRE THÉÂTRE) une forme relative d’accomplissement, une sorte de « magnification » de ce sur quoi nous travaillions depuis dix années, que la question de la « Vérité » s’est profilée. Notre expérience de la « perte » et des « restes » commençait à devenir confortable. Qu’on ne s’y trompe pas : le Groupov n’est pas à la recherche d’un dogme ou d’une théorie globalisante. Il ne s’agit pas de définir, ni de trouver, ni même de chercher La Vérité. Il s’agit d’aller plus loin que lorsque nous disions : « Jadis la scène était ‘théâtre du monde’. Certains crurent même que l’homme pourrait y figurer l’avenir de l’homme. Quand il n’y a plus de vision du monde, même absurde, même en miettes, qu’en est-il de la scène ‘théâtre du monde’?»

Nous faisions alors un constat et dressions, à notre usage (pas plus), une sorte d’état des lieux. Nous voulons maintenant passer du travail sur la perte et le deuil, du travail sur les restes, à une attitude plus active. Nous disant simplement ceci : si les grandes réponses passées et l’insou ciance présence à la question de la « Vérité » , si même les manières pas sées et présentes d’envisager qu’il y a ou non une question de la « Vérité » nous paraissent inadéquates, obsolètes, voire dangereuses, cela ne sup prime pas le fait qu’il y a bien « une question-de-la-question de la Vérité ».

Ces dix dernières années, portant le deuil de toute représentation ordonnée selon une représentation de la « Vérité » , ou même de sa recherche, nous n’évitions pas cette question, mais nous évitions d’y répondre. Cela nous semble aujourd’hui insuffisant. Notre sentiment de ‘déréliction’, notre ‘perte fondamentale’, etc. , toutes ces notions gui ont ac compagné les déburs du Groupov dans un climat exarcerbé de violences et d’angoisses, tout cela — tel quel — mérite d’être réinterrogé.

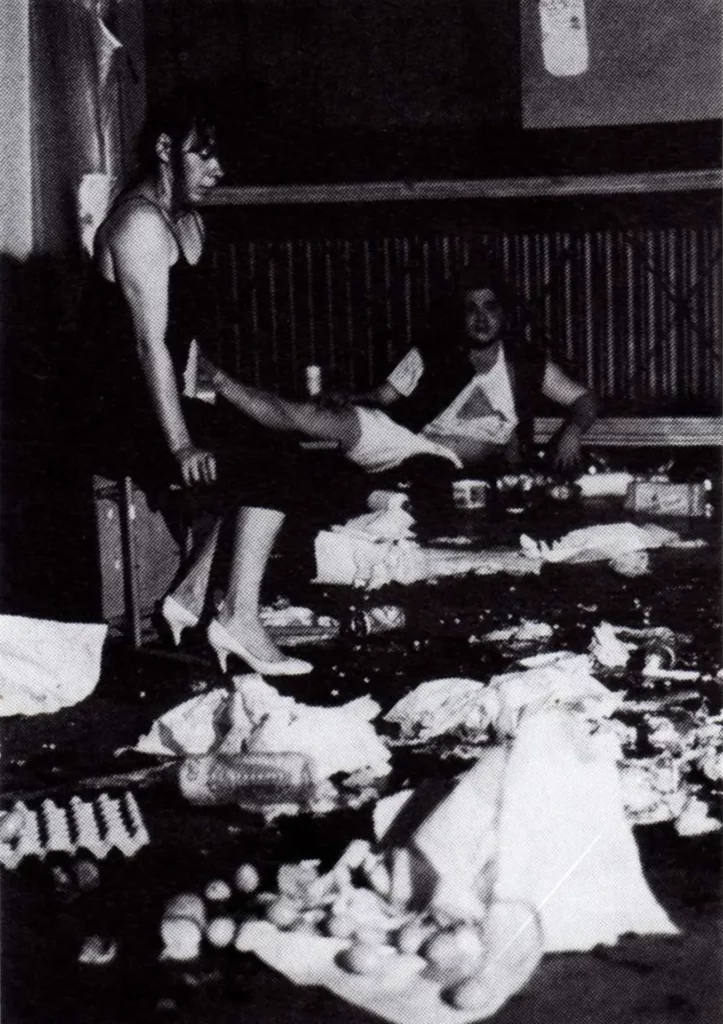

En 1985, Francine Landrain a opéré une première tentative de dé passement en proposant le concept-attitude de ‘nouvelle naïveté’. Elle en donnait la définition suivante : « la nouvelle naïveté est celle de gens guiont parcouru la déconstruction jusqu’aux limites de leurs forces et ré-explorent hardiment le champ de la représentation » , où l’on voit surtout le désir de sortir de notre état précédent, de ne pas y croupir, mais pas d’indication sur ce qui fonderait en vérité cette attitude nouvelle. Le spectacle de cet te époque THE SHOW MUST GO ON a bien traduit ce désir, tout en laissant deviner cette faiblesse. En écrivant depuis LULU/LOVE/LIFE, Francine réinvente hardiment une véritable histoire avec de vrais personnages. Mais si, dans cette nouvelle pièce, le plaisir de la fable est enfin retrouvé, les personnages où elle s’incarne sont, plus que jamais, des êtres en état d’urgence et totalement perdus. L’introduction de la télévision comme acteur du drame traduit même le détournement pervers de l’outil qui nous sert à travailler : la représentation. Non seulement la « Vérité » est perdue mais on prophétise la corruption définitive de notre instrument spécifique de connaissance.

Notre questionnement, exprimé ainsi, a l’air abstrait. Il faudrait parler des méthodes, des batailles, par quels types d’ascèse et quels types d’incompréhension entre les gens qui étaient embarqués dans la même aventure, ou par quelles trahisons, par quels renoncements successifs cela est arrivé. Comment, par exemple, en partant du refus absolu de négocier du texte en scène, les gens ont commencé à écrire. Le texte de Francine Landrain COMMENT ÇA SE PASSE a tenté en son temps et dans une forme particulière, d’en rendre compte. Il y a aujourd’hui, sous forme épistolaire, ces CINQ CONDITIONS POUR TRAVAILLER DANS LA VÉRITÉ que j’ai écrites à Francine. Je ne sais pas ce que je peux ajouter à cela.

Chaque étape du Groupov s’est constituée sur un désir, un défi, comme c’est le cas — espérons-le — pour chacun qui fait du théâtre, donc aussi un refus. Les projets finissaient par se concentrer en fonction de ce qu’on ne pouvait plus supporter de ce qu’on avait fait avant et de ce qui naissait à partir de là. Et pour cela il fallait inventer à chaque fois ses propres méthodes de travail. Je pense qu’on peut juger la rigueur d’un projet créatif aux méthodes qu’il est contraint d’inventer pour se mettre en œuvre.

Qui n’a pas besoin de concevoir, pour sa création, des méthodes qui n’ont jamais existé avant lui, est dans un autre projet que celui qui nous requiert.

Mais aujourd’hui, c’est perçu comme extrêmement infantile de vouloir faire quelque chose de neuf. Ou même de continuer à travailler dans le deuil que ce n’est plus possible, ce qui est plutôt notre situation, car nous n’avons pas la prétention d’inventer une forme nouvelle.