Il a déjà souvent été question dans Alternatives théâtrales de la pièce de Heiner Müller, Ham let-machine. Encore une fois nous avons trouvé qu'il fallait parler de la mise en scène étonnante de Jan Decorte réalisée cet hiver au Beurschouwburg, à l'occasionde l'invitation de ce spectacle au Holland Festival et sa reprise en septembre prochain à Bruxelles.

La pièce de Heiner Müller, Die Hamletmaschine, connaît une bien curieuse destinée. En RDA, son pays d’origine, elle n’est pas encore publiée. La création mondiale à eu lieu à Bruxelles et Paris, en traduction française. La République fédérale connaît déjà, à son sujet, une certaine tradition d’échecs ; qu’ils soient mérités ou non.1 Et voilà qu’après des années de silence, le théâtre néérlandophone témoigne tout à coup d’un singulier intérêt pour l’auteur et son œuvre. Les mises en scène se succèdent à la cadence d’un feu roulant : en octobre, le Trojaanse Paard à Bruxelles, en mars, le Théâtre universitaire d’Amsterdam, en avril, le Globe à Eindhoven. C’est Jan Decorte qui a mis le feu aux poudres. C’est sa mise en scène dans une production conjointe du Trojaanse Paard et du Beursschouwburg que je voudrais évoquer ici.

Heiner Müller est un dramaturge insoumis. Sans souci des modes qui régissent l’expression théâtrale d’aujourd’hui, il pratique, depuis des années déjà, un langage fait de vitalité et d’érotisme, tout imprégné de sueur et de sang. Des textes à l’état brut, faits de fragments, de morceaux et parsemés d’embûches à travers lesquelles le spectateur doit chercher sa route. Un dramaturge politique dont l’action vise à casser l’attitude de consommateur du spectateur, à bousculer les idées reçues et les vérités de principe. « Le théâtre, c’est l’utopie » dit Müller, « Si le théâtre ne propose pas, ne serait-ce qu’à mots couverts, une réalité différente de celle que le spectateur vient de quitter et qu’il retrouvera en sortant, alors, le théâtre ne m’intéresse absolument pas. » (« Wenn im Theater nicht wenigstens andeutungsweise eine andere Wirklichkeit entworfen wird als die, aus der die Zuschauer kommen und in die sie gehen, dann interessiert mich Theater überhaupt nicht. »2

Die Hamletmaschine, vingt-sixième pièce de Müller, occupe une place importante dans son œuvre. Il y exprime, en neuf pages, à peu près tout ce qu’il porte en lui de désirs, d’obsessions, de passé, de langage, le tout rassemblé en une mystérieuse harmonie. On a dit que le mystère, lorsqu’il prend corps, perd sa beauté ; que Müller écrit un « théâtre parlé» ; que seule une extrême concentration de l’attention sur le langage, que l’on pourrait comparer à l’audition d’une pièce radiophonique, peut permettre au texte de donner sa pleine mesure3. On a dit que le langage était trop intimement lié à la pensée ; que si l’on veut faire pénétrer un texte de ce genre jusqu’au subconscient, il faut utiliser des images, tout un flux d’images marquantes4. L’on a dit aussi que Hamlet-machine était la vision d’un marxiste sur l’histoire5. On a dit enfin que le marxisme avait vécu ; que Müller avait enterré la hache de guerre de l’histoire, que seule subsistait encore la folie et on a fait référence à Foucault, Derrida, Deleuze, Baudrillard6. Que de contradictions ! Des contradictions qui ne font qu’étayer la thèse de Müller selon laquelle au théâtre, les textes les moins théâtraux sont en fait, les plus productifs.

Mauser. Die Hamletmaschine. Heiner Müller. Les œuvres de Heiner Müller sont souvent représentées groupées. En une seule soirée ou réparties sur toute une saison théâtrale, comme ce fut le cas à Bochum.

Die Schlacht, Der Auftrag (dans une mise en scène de l’auteur), Quartett, Herzstück. Il ne s’agit pas là d’une simple question d’économie théâtrale (longueur des textes, accroissement de la productivité) mais bien d’une mise en évidence du caractère particulier de l’œuvre de Müller : les pièces s’éclairent mutuellement, se répondent entre elles, avec de nombreux silences, des discordances et des moments de réconciliation :

Mauser :

« je suis un homme. L’homme n’est pas une machine. »

(« Ich bin ein Mensch. Der Mensch ist keine Maschine. »)

Die Hamletmaschin

«Je veux être une machine. »

(« Ich wil1 eine Maschine sein. »)

Der Auftrag :

«Pourquoi ne sommes-nous pas tout simplement nés arbres ? »

(« Warum sind wir nichteinfach aisBaüme geboren ? »)

Quartett :

«Le plus grand bonheur est le bonheur des animaux. »

(« DashôchsteGlückistdasGlückderTiere. »)

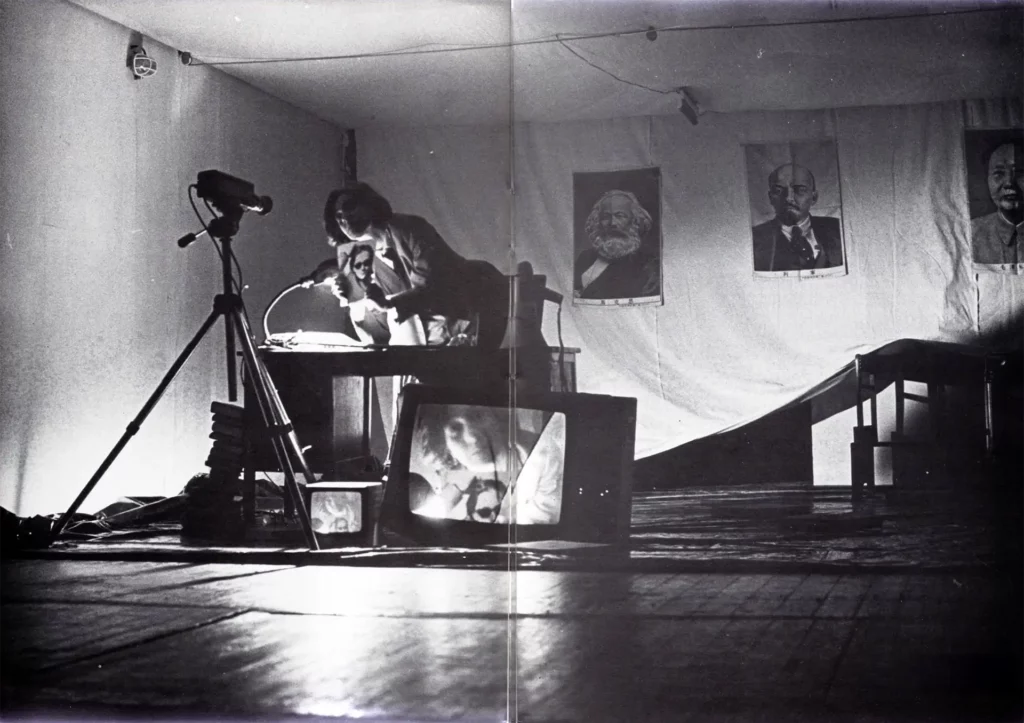

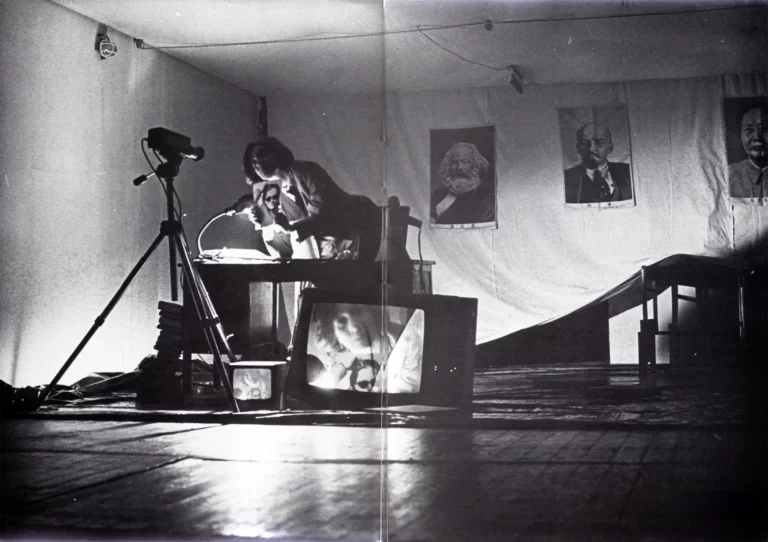

Dans ce dialogue permanent entre les textes, Mauser et Die Hamletmaschine sont devenus des partenaires privilégiés7. Précisément à cause de leurs divergences fondamentales. Mauser est, avant tout, un Lehrstück (pièce didactique) et c’est dans cet esprit que Jan Decorte l’a traité : précision, rigidité, noir et blanc, un portrait de Brecht à l’avant, côté jardin, dans le fond, au centre, une photographie en couleur de Staline souriant ; quatre chaises, personnage A, personnage B. Die Hamletmaschine n’a rien d’un Lehrstück. Il n’y a plus rien à apprendre. L’auteur décline toute responsabilité. Il s’efface. Dans la mise en scène du Trojaanse Paard, cet « effacement » se traduit d’ailleurs dans les faits. Mauser se joue à l’avant-scène, sous le nez du public. Hamletmaschine, par contre, dans l’espace scénique, par delà le rideau de fer. Cette régression sur l’axe spatial, de l’avant vers l’arrière, du haut vers le bas, met en évidence la continuité entre ces deux pièces si différentes. Continuité qui se retrouve au niveau des personnages : la manière qu’a le personnage A, dans Mauser, de se tenir à l’extrême bord de sa chaise rappelle l’attitude d’Hamlet ; l’élocution très « maîtresse d’école » de B, rappelle la voix d’Ophélie. De cette manière, la complexité, déjà déroutante en soi, des personnages de Hamlet-machine, est encore accentuée par le souvenir que le spectateur garde de l’interprétation de Mauser et le dialogue qui s’établit entre les deux pièces n’en devient que plus évident et plus perceptible.