Tu es en Belgique depuis 35 ans, mais tu as toujours gardé le lien avec le Brésil, en faisant des allers et retours depuis l’Europe, des créations ici et là-bas. Comment as-tu perçu l’évolution, au Brésil, ces quinze ou vingt dernières années, des arts vivants, sur les plans artistique, pédagogique, politique ?

Quand j’ai commencé la création en passant par Mudra1 et le concours de Lausanne Chorégraphes-Nouveaux (j’y ai reçu le Prix à 22 ans), j’ai ressenti comme un devoir, une mission de transmettre mes acquis. J’avais vu, pendant ma formation, les premières pièces d’Anne Teresa De Keersmaeker, de toute la nouvelle génération, en Belgique, qui avait éclos et qui a complètement changé mon point de vue sur l’art de la danse. La danse contemporaine explosait en France, Pina Bausch surgissait en Allemagne, c’était une sorte de révolution dans la discipline qui a tout de suite interpellé les autres arts : théâtre, opéra, musique, arts plastiques.

La danse n’est plus une illustration, un divertissement à placer entre deux actes à l’opéra, ni une quête de figures « embellissantes », elle commence à avoir de la rugosité.

À ce moment-là, j’ai fait mon premier duo avec Ida De Vos, Histoire de sel, sur les musiques du film Orfeu negro2 et Bach. Je développais une sorte d’art qui n’était plus du tout celui que je pratiquais quand je suis parti du Brésil. J’ai donc ressenti comme une mission d’y retourner, dans ma région du Nordeste, à Fortaleza, dans l’État du Ceará. La danse n’était enseignée que dans les académies, il n’y avait pas de compagnies, pas de festivals, c’était une sorte de néant. En arrivant là-bas, en 1989, je suis allé dans le très beau théâtre José de Alencar, qui était presque en ruines mais était l’objet d’un beau projet de rénovation. J’ai obtenu qu’on me prête la salle pour présenter un solo, et j’ai souhaité que ce soit gratuit pour le public. J’imaginais que j’allais produire un choc, car ce que je présentais n’était plus inspiré d’un langage classique ou néo-classique. Ma pratique a attiré l’attention du public mais aussi d’une série d’artistes. Pourtant, il s’agissait d’un solo assez complexe, Raptus3.

J’ai aussi fait une adaptation de L’Après-midi d’un faune : il s’agissait d’un faune du Nordeste avec une nymphe qui était une fille qui s’amusait avec des jouets d’enfants brésiliens.

En 1993, une biennale de danse a été créée dans l’État du Ceará par des amis (l’un d’eux avait travaillé avec Frédéric Flamand sur La chute d’Icare). Elle avait un projet politique. Prolongeant la démarche que j’avais initiée, toutes les représentations y étaient gratuites.

Les compagnies invitées venaient de France, de Belgique, de Hollande, d’Allemagne.

Ce festival a pris de l’ampleur et est devenu un des plus grands événements de danse contemporaine du Brésil. J’ai un peu joué le rôle d’ambassadeur pour les compagnies belges. Le directeur de la Biennale, David Linhares, a fait un travail extraordinaire. Plusieurs groupes sont apparus dans l’État du Ceará. Les représentations n’avaient pas lieu seulement à Fortaleza mais dans tout l’État (dont la taille égale celle de la Belgique). Toute une organisation de transports (bus, camions pour les décors) a été mise en place. Les spectacles avaient lieu sur les places publiques, réunissant des enfants et des adultes qui, pour la plupart, n’avaient jamais vu de spectacle de théâtre. Ce fut une explosion extraordinaire ; des écoles sont nées, un peu sur le modèle de Mudra, ce qui a permis un véritable développement de la création chorégraphique.

Un des danseurs qui faisait ses premières pièces, Marcos Fauller Silva de Freitas, a été invité par Rachid Ouramdane4 pour participer à un de ses spectacles à Paris5. Cela lui a permis ensuite de fonder sa compagnie et d’inventer un nouveau langage, fruit de ses multiples expériences, et assez révolutionnaire dans la nudité et l’explosion des sens. En très peu de temps on est passé d’un néant à une explosion d’expériences vraiment nouvelles.

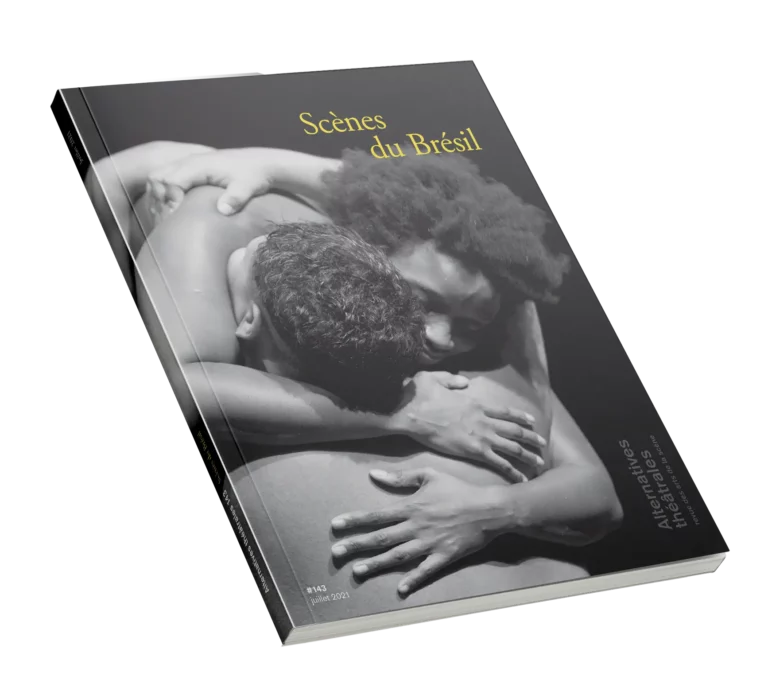

À travers cette biennale, beaucoup de chorégraphes basés comme moi en Europe ont pu participer à ce renouveau. Certains sont même revenus au Brésil, comme Lia Rodrigues et Marcelo Evelin. Leur démarche ne consiste pas à présenter leurs spectacles (ceux qu’ils avaient créés en Europe) : ils se sont insérés dans des milieux sociaux difficiles, comme les favelas, et ont commencé à travailler avec des communautés précaires. Cette démarche est particulièrement subversive, c’est le contraire d’aller à Rio pour travailler avec la haute société et les académies de danse chics : elle permet une explosion à la fois esthétique et politique. Dans la danse de Lia Rodrigues il y a une affirmation de la nudité qui est le signe d’un état d’esprit, d’une révolte interne poussée par la pauvreté, comme l’expression de la situation politique et sociale du Brésil. Il en est de même dans le travail de Marcelo Evelin. La danse « jolie » va disparaître au profit « d’actions » dans des espaces qui ne sont pas nécessairement théâtraux, mais plutôt des espaces industriels ou d’anciens supermarchés au sol en béton. Les corps sont empreints de poussière, de saleté, mais apparaissent comme art et comme revendication. Tout cela ne s’est pas fait sans douleur, sans abandon, sans perte.

Comment ces expériences ont-elles pu être financées ?

Beaucoup de leurs financements viennent du secteur social, pas du secteur culturel. C’est aussi une forme de subversion. On sait que la culture n’est pas aidée : comment faire, alors, pour que dans les favelas, les jeunes puissent bénéficier d’un enseignement de danse après les cours ? Le Kunstenfestivaldesarts a fait venir Lia Rodrigues, Bruno Beltrão et Marcelo Evelin : il était intrigué par ces Brésiliens qui, après avoir travaillé en Europe avec des artistes comme Maguy Marin ou Mathilde Monnier, sont retournés au Brésil et se sont ancrés dans des lieux défavorisés pour développer cette démarche très originale. Dora Andrade, qui a travaillé à l’école de Pina Bausch à Essen, a aussi entamé, en 1991, un tel travail à Fortaleza avec des enfants extrêmement pauvres qui, pour survivre, triaient les déchets dans des décharges publiques. Elle leur a donné des cours de danse. C’était au départ des gestes très simples : prendre soin de son corps, se peigner, avoir un maillot de ballet ; elle a fini par monter une école en obtenant de l’aide du secteur social mais aussi de la fondation Ayrton Senna, et a ainsi pu disposer d’un bâtiment sur trois niveaux comprenant les locaux de la compagnie, les ateliers et l’école pour les enfants et adolescents. Une autre compagnie a vu le jour, créée dans une communauté de pêcheurs par Flávio Sampaio (qui a été danseur au Bolchoï et maître de ballet au Théâtre Municipal de Rio), et aidée par Petrobras. C’est en voyant les enfants de sa région natale qui aimaient beaucoup danser le forró (une danse traditionnelle brésilienne) qu’il a commencé à enseigner la danse – ensuite une compagnie est née. J’ai donné ces exemples pour montrer ce qui est arrivé dans les vingt dernières années : des artistes reconnus à l’étranger sont rentrés au pays, se sont insérés dans un tissu social souvent défavorisé et ont permis la formation et la création.