Quels liens établissez-vous entre le masque, le mime corporel et la marionnette ?

Le masque blanc, ou neutre, renforce ce que l’on peut appeler « la marionnette du corps », et développe, ce faisant, la plasticité corporelle. Ce type de masque m’a intéressé, bien sûr, mais je ne l’ai jamais directement utilisé dans mes spectacles. J’ai dû le porter, peut-être une ou deux fois, afin de vérifier l’effet que cela produisait, ou plutôt la petite différence qu’il y avait dans le mouvement effectué avec ou sans masque.

Dans Woyzeck1, comment définiriez-vous la place occupée par le masque ?

Au cours du spectacle, à un moment donné, j’enlevais le visage d’une sculpture faite d’argile et je faisais bouger ce visage dans l’espace. Ce n’était pas à proprement parler un masque, mais plutôt le visage cru qui se décollait, qui se libérait, qui se manifestait dans l’espace. Chaque visage porté peut devenir un masque et celui-ci, qui appartenait à la sculpture représentant le personnage, une fois mis en mouvement, trouvait un état transitionnel vers le masque, un masque flottant dans l’espace qui était ensuite jeté sur la table et continuait à être présent comme un cri dramatique. Il se transformait dans le jeu, devenait une boule, puis retournait à sa matière première, et dans ce type de transformation, il participait à la ligne dramaturgique du récit.

Que voulez-vous dire par « chaque visage porté peut devenir un masque » ?

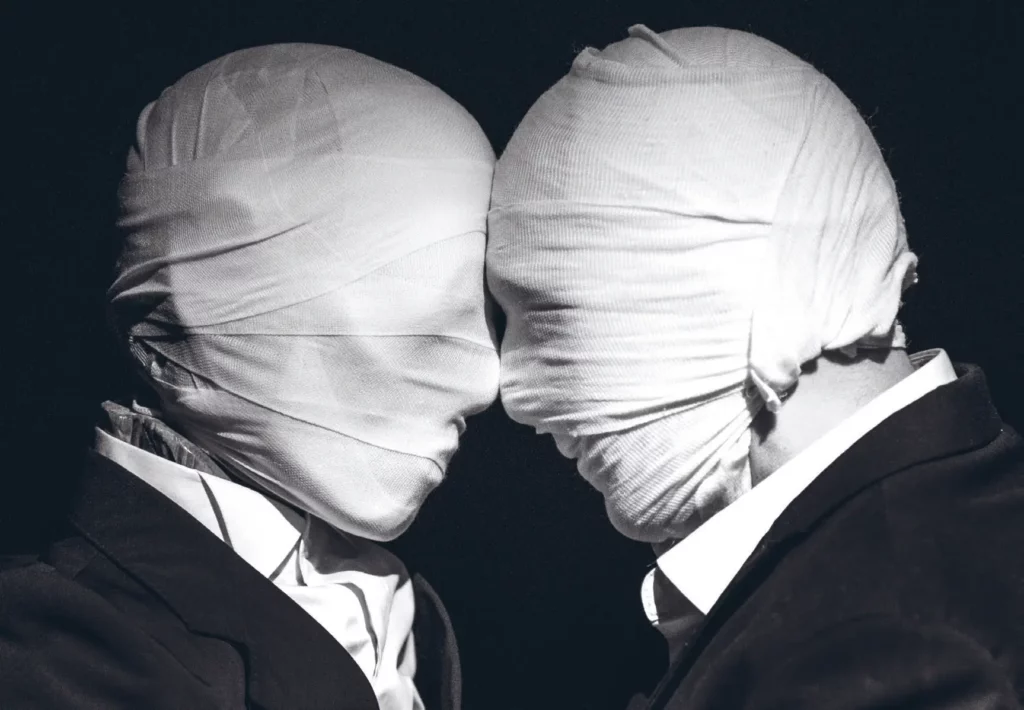

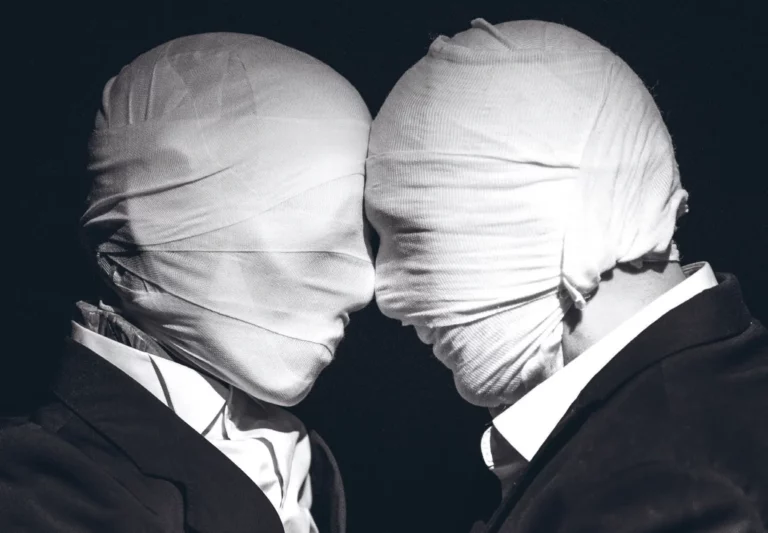

Je réfléchis souvent à ce phénomène qui tend à transformer le visage en masque. Je pense qu’en utilisant le visage d’une certaine manière, aucun effet plastique, sans ajout de matière, celui-ci peut devenir un masque. On peut figer le visage et donner par exemple un rôle plus important aux yeux. Et comme on peut utiliser un « corps-marionnette », on peut utiliser un « visage-marionnette », en lui donnant une stylisation proche de ce que le masque apporte, en décollant des expressions naturelles du jeu, et en « masquifiant » en quelque sorte le visage. Ce type de réflexion me sert parfois de point de départ, ou de référence au cours de mon travail exploratoire. J’ai souvent recours à cette possibilité qu’a le visage de tendre vers le masque, en se rapprochant du mystère propre à la rigidité. J’utilise toujours dans mon travail l’expression de « tendre vers le masque », ou de « masquer » le visage.

Utilisez-vous pour cela le maquillage ?

Non, car je ne recherche pas un maquillage qui tende vers le masque, car cela irait vers la recherche d’un masque souple, vivant… alors que je préfère travailler sur la tension entre rigidité et souplesse, en explorant toute une gamme de possibilités allant du visage au masque, comme par exemple quand la moitié du visage reste animée, tandis que l’autre est rigide. Nous avons fait avec ma compagnie quelques essais avec seulement le bas du visage rigidifié, mâchoire et bouche… et on a réalisé ainsi des demi-masques, un peu à l’inverse de la commedia dell’arte où c’est le haut du visage qui est fixe. Cela donnait une présence étrange et dérangeante.

Il est vrai que dans votre travail chorégraphique, la parole n’est pas au centre de la recherche…

En effet, ce qui m’importait était la qualité particulière du mouvement qui ainsi apparaissait.

Le travail de l’œil était-il différent ?