VOUS AVEZ FONDÉ l’Encyclopédie de la parole aux Laboratoires d’Aubervilliers en 2007 et vous présentez cette saison, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, deux spectacles : un solo, PARLEMENT, et SUITENO1 « ABC » pour vingt-deux interprètes. Ils se caractérisent l’un et l’autre par la restitution scénique d’extraits sonores enregistrés que vous avez collectés, puis juxtaposés et tressés dans une forme de discours composite. Pourriez-vous revenir sur cette pratique de la collecte ou de la collection ?

Joris Lacoste : Elle est au fondement même de notre recherche. À Aubervilliers, j’ai voulu réunir des gens qui s’intéressaient à la parole et aux phénomènes langagiers dans divers domaines, et dont on savait qu’ils possédaient des morceaux de poésie sonore, des interviews, des films, toutes sortes de matériaux. On voulait trouver un moyen de mettre en rapport ces différentes formes de parole sans savoir a priori ce qu’on allait produire, sans se poser la question de la publication. On a donc commencé à collecter des documents, à constituer des collections, en s’attachant chaque mois à un phénomène ou à une entrée.

Les entrées avaient-elles été fixées au préalable ou sont-elles venues progressivement ?

J. L. : Nous avions déterminé dix entrées de manière un peu empirique – « Cadences », « Timbres » ou « Adresses », par exemple – qui ont servi de points de départ à notre travail de collecte. Au fur et à mesure que les collections augmentaient, nous rencontrions de nouveaux phénomènes qui nous faisaient créer de nouvelles entrées. C’est ainsi que l’entrée « Adresses » n’existe plus en tant que telle aujourd’hui. Elle a été divisée en deux catégories : « Projections » (le fait de s’adresser à un interlocuteur absent) et « Focalisations » (le changement d’adresse à l’intérieur d’une même parole). Les entrées se sont donc déplacées et certaines se sont ajoutées au fil de la recherche.

Nicolas Rollet : Autant les catégories orientent nos recherches, autant les nouveaux phénomènes de parole qu’on intègre à la collection redéfinissent les catégories existantes. Notre travail est potentiellement infini dans la recherche des documents, mais aussi dans la classification de la recherche, dans la formulation même de notre collection. Nous avons aujourd’hui dix-huit entrées pour quelque huit cents documents.

Ces documents constituent pour ainsi dire votre banque de données, ou votre répertoire – pour utiliser un terme de théâtre –à partir duquel vous créez vos pièces. Mais pourquoi avoir donné le nom d’Encyclopédie au collectif ? Est-ce avec l’ambition de procéder à une vaste compilation, voire de tenter une totalisation, sinon des savoirs, du moins des phénomènes langagiers ?

J. L. : Ce n’est pas vraiment ainsi que nous l’entendons. Il ne s’agit évidemment pas de collecter systématiquement toutes les paroles ni même tous les types de parole ; en revanche, nous ne nous interdisons aucun champ, aucun genre. Nous allons chercher dans tous les contextes d’énonciation possibles. Par opposition au dictionnaire, qui s’attache à énumérer et à définir un nombre fini d’éléments, une encyclopédie est une entreprise de description qui demeure ouverte. On choisit un champ de recherche et, après avoir fixé quelques principes, on entame une exploration sans en fixer le terme a priori. Par ailleurs, même si notre but n’est pas didactique au sens où pourrait l’être celui d’une encyclopédie « classique », la question qui sous-tend le projet reste d’examiner dans quelle mesure une démarche artistique produit du savoir, et quel type de savoir.

N. R.: Le terme « répertoire » fait écho à notre approche moderne de la langue. Nous nous intéressons plus au répertoire verbal, à la variété langagière aux prises avec des contextes et des activités sociales, qu’aux langues elles-mêmes. C’est cela que nous brassons et traversons : des rencontres, des actions, et pas seulement des langues ou des registres. Au reste, notre filtre de sélection est extrêmement large et notre répertoire comprend aussi bien, pour prendre des exemples qu’on entend dans PARLEMENT, des propos de Julien Lepers sur le plateau de QUESTIONS POUR UN CHAMPION qu’une apostrophe de Dominique de Villepin adressée à François Hollande à l’Assemblée nationale, aussi bien une déclaration de Michel Sardou en faveur de la peine de mort qu’un extrait d’une conférence de Lacan.

Photo Hervé Veronese.

Comment l’Encyclopédie de la parole a‑t-elle proliféré entre 2007 et aujourd’hui ? Comment s’est-elle dépliée ou déployée ? À quelles formes a‑t-elle donné lieu au fil des ans ? Comment ces formes se sont-elles déclinées ?

J. L. : A ssez vite, aux Laboratoires d’Aubervilliers, est venue l’idée d’inviter des artistes sonores, des compositeurs ou des DJ, pour leur demander d’effectuer des montages au sein de notre collection. Autrement dit, il s’agissait de réaliser une pièce sonore dont nous espérions qu’elle révélerait des rapports inattendus, inouïs, entre les documents que nous avions collectés. Peu à peu, nous avons invité un public à partager ces moments d’écoute. Ces rencontres mensuelles ont été la première manifestation publique, ou « publiée », du travail. Nous découvrions la pièce en même temps que le public, puis nous discutions des phénomènes en jeu, et il est arrivé que certains spectateurs-auditeurs nous proposent des documents. Le travail s’est donc construit dans le dialogue.

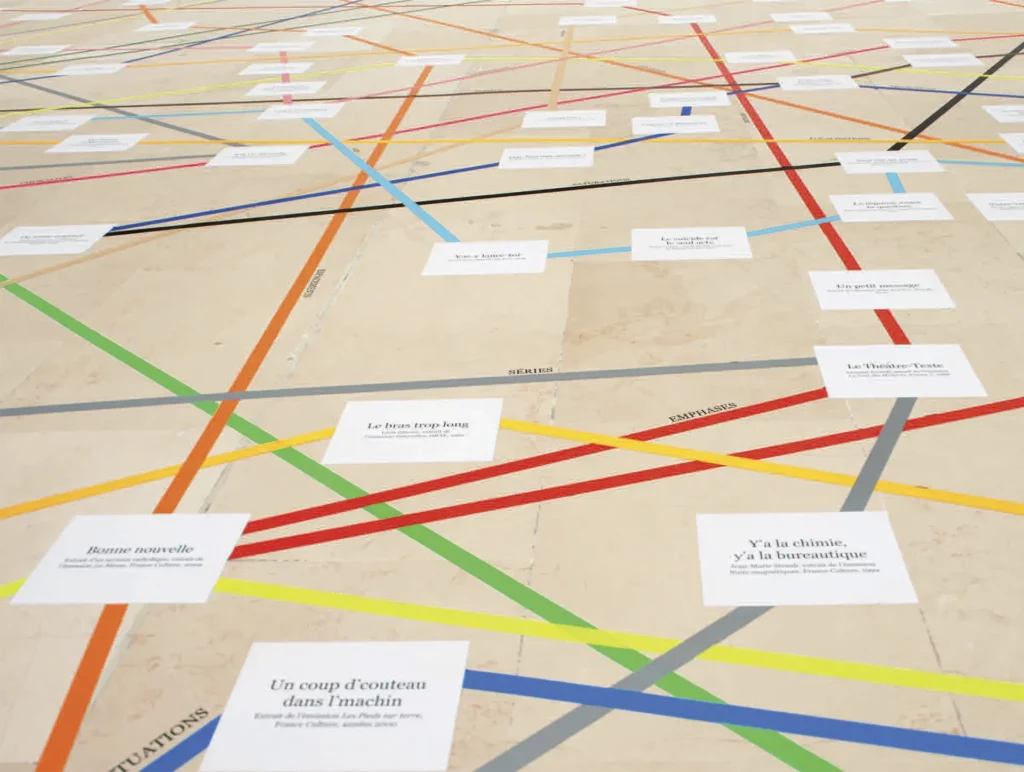

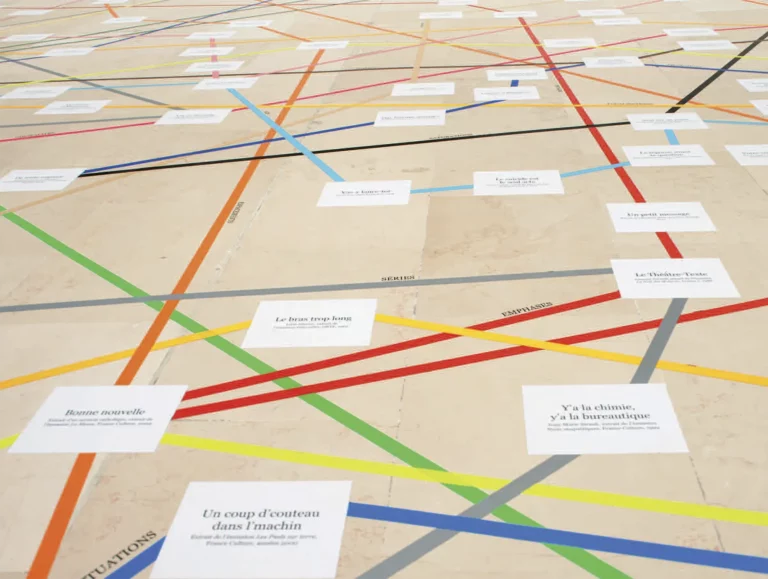

Nous nous sommes demandé très concrètement comment présenter le travail. La plateforme de base est le site Internet, qui propose toute la collection inprogressen accès libre. À la suite des pièces sonores, nous avons imaginé des conférences, des installations, un jeu, puis des performances. Avant d’être un spectacle, PARLEMENT était une petite performance de vingt minutes qu’Emmanuelle Lafon a créée en 2009, dans laquelle elle interprétait un montage sonore réalisé à partir de la collection. Nous avons développé cette activité avec la Chorale de l’Encyclopédie, et nous continuons aujourd’hui avec la série des SUITES CHORALES.