JOSEPH DANAN : Tu citais l’autre jour une phrase de Jean-Marie Patte : « Lutter, lutter contre la pente de la verve. »

Noëlle Renaude : J’ai été longtemps traversée par la tentation de la verve, mais il s’agissait d’une verve contrainte : il ne s’agissait pas de déverser un flot tripal armée de mon crayon. D’ailleurs je n’écris pas au crayon. J’ai toujours écrit avec des instruments : de la petite Underwood au Macintosh d’aujourd’hui en passant par d’autres machines électriques — 1′ instrumentalisation assèche l’écoulement de l’écriture. Elle met : bénéfiquement le mot à

distance de moi-même. S’il y a, au début, matière naissante, le long travail de rédaction tente toujours de réguler le flux du vocabulaire, de le canaliser, de lui donner forme. J’invente la verve. Comme une fiction. Aujourd’hui, mes deux derniers textes parviennent, je crois, je l’espère, à cet état où l’écriture s’est libérée de cette excitation de parole. Le travail d’écriture, c’est peut-être ça : lutter constamment contre ses faiblesses, ses impuissances, contre ce pour quoi on serait doué. Essayer d’aller vers ce gui nous mangue. On a tous des limites infranchissables. Le travail d’écriture est, encore une fois peut-être, le moyen de grignoter un minuscule espace de liberté. Cet écart-là, l’espace du travail, serait pour moi la seule liberté possible par rapport à son oeuvre.

Chez toi, je ne sens pas la verve. Je sens une énorme maîtrise de toutes les modalités de l’écriture. Et ce gui me parait extrêmement sage dans ta manière de travailler, c’est l’étanchéité que tu maintiens dans les genres que tu fréquentes.

J. D.: La verve, j’ai dû en avoir la tentation et je crois que je l’ai assez vite endiguée. Je n’ai plus, depuis longtemps, à me battre contre l’abondance, la prolifération, à raturer énormément. C’est devenu une seconde nature et la régulation du flux se fait, de plus en plus, dès le premier jet. Comme si l’écriture ne pouvait travailler qu’à partir de la raréfaction, voire à partir de sa propre impossibilité. Arracher quelque chose au vide et non sculpter l’abondance de la matière. Je suis allé très loin dans cette voie, et maintenant je me pose le problème d’ « inventer » à nouveau, comme tu le dis, si ce n’est la verve, peut-être du lyrisme, du plein.

Quant à la volonté de maintenir l’étanchéité entre les genres, c’est une constance. J’ai toujours séparé cinéma, théâtre et roman, sans parler de la poésie. À dire vrai le cinéma est plutôt de l’histoire ancienne pour moi mais c’est un peu comme si théâtre et roman

étaient traversés par un rêve de cinéma : les films que je n’ai pas faits, que je ne ferai probablement pas, sont comme là à travers l’écriture romanesque et théâtrale. Il y a séparation mais peut-être pas étanchéité complète.

N.R : La tentation cinématographique est évidente dans ton théatre, et en même temps, il n’y a pas de fabrication d’images. Ton théâtre se situe complètement en dehors de l’image, c’est un théâtre gui naît entre autres du mouvement des corps. C’est ce que j’appellerais une écriture« montée », une écriture de la coïncidence : comme s’il était possible de faire coïncider deux temps hétérogènes, deux ou plusieurs espaces hétérogènes. Or au théâtre, c’est un artifice irréalisable, on est obligé de tenir compte du temps, de l’espace, des corps réels, on ne peut pas les faire disparaître en une fraction de seconde, les acteurs sont bien obligés de prendre le temps de sortir. La tentation du cinéma est extrêmement grande donc parce que c’est une écriture de montage, gui pourrait ne fonctionner que s’il y avait, comme pour l’écriture filmique, montage. Ton écriture pose effectivement au théâtre cette question-là. Il y a un cadre et les mots entrent dans le cadre et en sortent avec une vitesse extraordinaire.

J. D.: L’écriture « montée » est effectivement avant tout ce que je cherche.

N. R.: Elle questionne le théâtre à un endroit où d’ordinaire on ne le questionne pas. Ton écriture, quand elle pose la question de la disparition des corps, de la vitesse d’exécution est spécifiquement cinématographique.

J. D.: Oui, mais j’en cherche une transposition théâtrale. Je ne suis pas sûr non plus qu’il n’y ait à ce point pas d’image, il y a quand même production d’images, mais peut-être que ce n’est pas l’essentiel. Je me reconnais quand eu parles de quelque chose que je mecs en mouvement peut-être de manière plus abstraite gu’imagée ; du reste quand j’ai tenté de faire des films, c’ étaie ne des films assez abstraies en fin de compte, des films dans lesquels il n’y pas beaucoup d’images, si je puis dire, des films plus marqués par la musique — dans une recherche de rythmes et de mouvements — que par une picturalité ou un travail propre sur l’image.

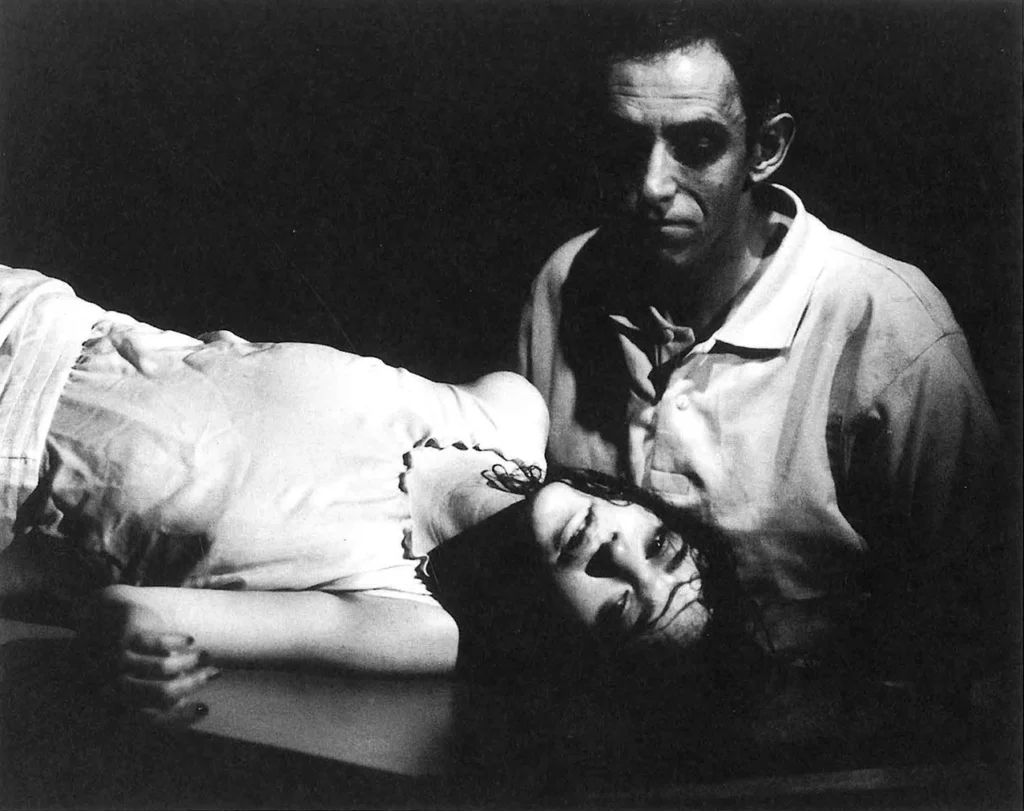

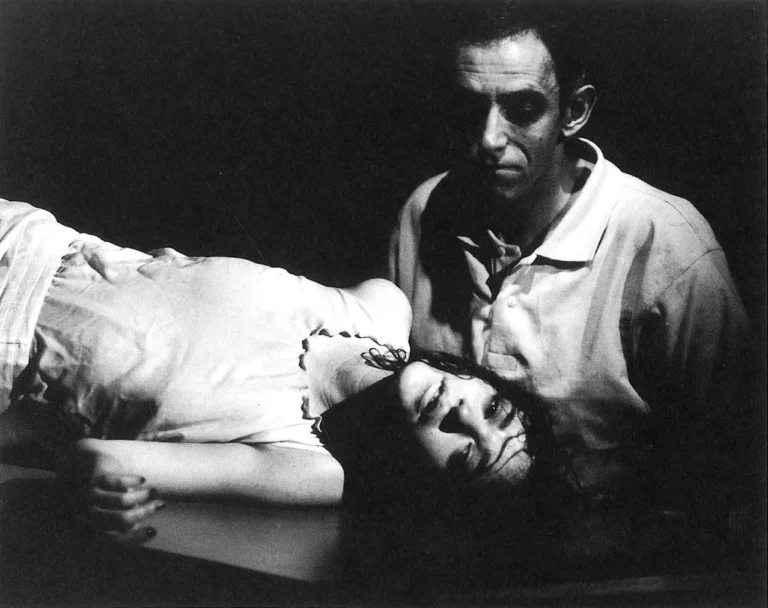

N. R.: C’est vrai que dans les dernières pièces de toi que je connais, dans PASSAGE DES LYS par exemple, l’image se gomme de plus en plus. Dans les pièces qui existait encore : CINÉMA par exemple, débute par une esquisse rapide de mouvements, de dialogues, de croisements, de frottements encre les personnages pour s’achever dans l’ irreprésentable flamboyance de l’image. Il me semble que peu à peu tu as abandonné ce baroque dans ton écriture théâtrale. Tu crées un espace, tu le creuses, le questionnes : qu’est-ce qu’on fait de ces corps-là dans un temps et un espace donnés ?

J. D.: Dans une de mes pièces récentes, RENDEZ-VOUS CHEZ PALLAS, l’image fait retour, entraînant avec elle une dimension baroque, par le biais d’une partition vidéo intégrée à l’écriture.

Ton oeuvre MA SOLANG.E.. m’impressionne par son ampleur, par son audace formelle, parce qu’elle ne ressemble à rien de connu et oblige à se demander si c’est encore du théâtre.

Tu as écrie MA SOLANGE… pour un comédien, Christophe Brault. Aujourd’hui le texte est publié. Le livre était-il l’aboutissement logique de ton travail ?

N. R.: L’aventure a d’abord été une aventure de théâtre. C’est devenu une aventure littéraire quand les crois volumes one été publiés. Le premier et le second volumes ont été publiés alors que je n’avais pas fini d’écrire le texte ; le troisième tome est paru cette année, en 1998, alors que l’aventure théâtrale et l’aventure d’écriture sont terminées depuis plus d’un an. Aujourd’hui je me demande si MA SOLANGE… ne résoudrait pas la question que je me suis toujours posée de la tentation du roman et de mon goût du théâtre (je n’écris, au contraire de toi, que pour le théâtre). MA SOLANGE… est le premier de mes textes qui ait été publié après être passé par la scène, par l’épreuve du plateau.