Alors qu’il avait suivi l’enseignement de Carolyn Carlson, en 1976, tout en travaillant avec les compagnies de Dominique Boivin et de Karine Saporta, Michel Lestréhan fit en 1980 la rencontre, décisive, d’Elsa Woliaston et d’Hideyuki Yano.1 Mais il pratiqua également la danse japonaise Bûto avec Min Tanaka et Sankai Juku, avant de faire un stage de Kathak en 1981 : ce fut son premier contact avec la danse indienne. Quatre ans plus tard, en 1984, il obtint une bourse pour étudier un an le Kathak à Ahmedabad avec Arjun Mishra. C’est alors qu’il découvrit le Kathakali 2 dont il fit, de 1987 à 1993, un apprentissage intensif3, apprit les percussions du Kerala, le kûtiyâttam, mais aussi l’art martial kalaripayatt avec Krishnadas Gurukkal.4

C’est ainsi qu’en 1995, il fonda, avec Brigitte Chataignier, la Compagnie Prana, à Rennes, et se mit à associer dans sa recherche chorégraphique contemporaine un travail sur le rituel, les mémoires antérieures et l’énergie masculine dans un jeu d’hybridations culturelles — notamment dans Le Corps de la Terre et Tukkam, respectivement en 1998 et 2005, LOTUS (du nombril) en 2003, Kalam/Terre en 2008 ou encore Tropisme en 2012.

Pour ce dernier projet, Michel Lestréhan raconte volontiers qu’il avait envie de faire se rencontrer ces deux univers : un rituel indien comme le Tirayattam (une danse de possession), la danse indienne qu’il connaissait bien et la danse africaine qui lui était peu familière, en s’intéressant en particulier à leur relation au rythme, mais aussi aux masques : « Dans le Tirayattam et dans des danses rituelles indiennes, je retrouvais des éléments qui m’évoquait l’Afrique telle que je me la figurais sans la connaître. Les masques et costumes utilisent souvent les mêmes matériaux de base, fibres végétales, feuilles de bananiers, écorces, qu’on retrouve aussi en Océanie et en Papouasie. »5

Il réunit deux danseurs du Kerala et deux danseurs du Sénégal et les fit travailler « sur des propositions chorégraphiques communes, avec toujours l’objectif qu’ils porteraient des masques. »6 Il demanda à une jeune artiste, Anna Hubert, de créer les dits masques à partir des matériaux qu’il ramena du Kerala et « des images puisées dans différents livres comme Maske de Phyllis Galembo7 qui montre des parades contemporaines avec l’utilisation de matériaux naturels et d’autres de récupération, cartons, plastiques, fibres synthétiques. » Il demanda également à Leonor Canales de venir ponctuellement assister aux répétitions. Son expérience du masque lui permettait de « faire travailler les danseurs sur la présence dissimulée » et de retrouver leur « intime profondeur ».8

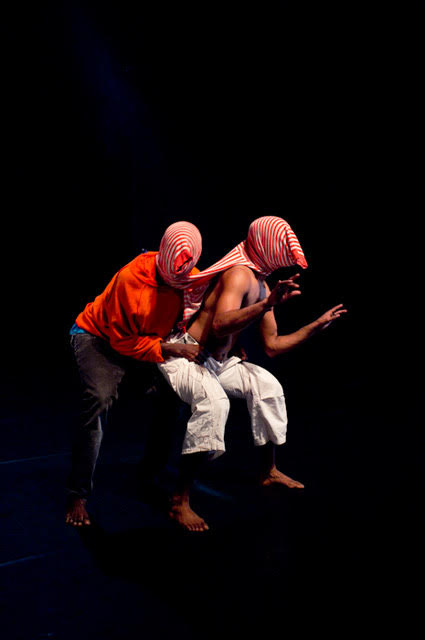

Au début du spectacle, les danseurs « disparaissaient dans un sweet-shirt à capuche pour réapparaître chacun dans la manche d’un tee-shirtrayé, ce qui les reliait l’un l’autre comme des frères siamois. » Ce faisant, ils se déshumanisaient pour évoquer des figures étranges, indéfinissables, à la Mummenschantz… En un autre passage de la chorégraphie, le masque traditionnel du Tirayattam (du moins en partie) fut sollicité pour la création de figures comiques : « Deux danseurs ont porté des yeux “en soucoupes” réalisées à partir d’écorce foliaire (tendre et qui se découpe facilement) qui se fixaient comme des lunettes autour de leur tête recouverte d’un foulard noir. Ensuite, on ajoutait de fausses barbes et fausses moustaches fortement rembourrées et stylisées qui pouvaient évoquer des becs de canards. » L’évocation du Tirayattam sur le mode de la synecdoque relevait d’un détournement ludique de la culture source indienne pour réaliser des personnages comiques au visage étrange, animalisé. Un troisième type de masques apparaissait également dans ce spectacle, fait de fibres végétales — ce qui permettait d’établir un lien avec l’Afrique et l’Inde — et qui se déclinait dans le « masque de l’Insecte » qui « induisait des déplacements en reptation, le corps à l’horizontal sur le sol » et le « masque du vieux sage », « comme une vision léonine » qui « travaillait au contraire sur la verticalité et les sauts. »

En somme dans Tropisme, les masques ont eu une fonction narrative et esthétique, introduisant des micros événements, dissimulant et métamorphosant les corps, mais aussi ontologique, affirmant la nécessaire transcendance des particularismes géographiques et culturels, comme anthropologiques, permettant la révélation d’archaïsmes rêvés — en un singulier dialogue du contemporain et de l’immémorial.

- Ce texte se nourrit à la fois de mon expérience de spectatrice assidue des créations de la Compagnie Prana, d’un entretien réalisé le 29 août 2017 avec Michel Lestréhan pour la venue d’une troupe de Kathakali au TKM –Théâtre Kléber Méleau, à Lausanne en novembre 2017 et de la communication de ce dernier à la journée d’études co-organisée à l’Université Rennes 2 le 23 mai 2019 sur « Le Masque de l’intime au croisement des Arts » — dans le cadre du projet biennal « Fonctions et usages du masque scénique dans les arts de la scène au XXIe siècle » dirigé par Guy Freixe et Giulia Filacanapa avec MSH Paris Nord / Université Paris 8 (ED1573) / Université de Bourgogne Franche-Comté (EA 4661) / MSHE Nicolas Ledoux de Besançon. ↩︎

- En novembre 1985, pour une courte initiation de six mois. ↩︎

- Trois ans au Kalamandalam où il reçut l’enseignement de Vazhenkada Vijayan, M. P. Shankaran Nambudiri, Kavungal Divakaran et Padmanabhan Nâyar, puis trois ans à Irinjalakkuda avec Kalamandalam Kuttan et Sadanam Krishnankutty. ↩︎

- Et depuis 1999 avec P.K. Balan Gurukkal. ↩︎

- Communication de Michel Lestréhan, à l’Université Rennes 2, le 23 mai 2019 . ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- Phyllis Galembo, Maske, Chris Boot, USA, 2010. ↩︎

- Ibidem. ↩︎