Voie lactée ô sœur lumineuse / Des blancs ruisseaux de Chanaan…

Apollinaire

CES DEUX vers de LA CHANSON DU MAL-AIMÉ sont un cadeau posthume d’Apollinaire au spectacle de Jean-François Peyret EN TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE. La voie lactée que montra ce spectacle est notre sœur lumineuse. Et ce spectacle fut un tour de force. Un tour de grâce. Théâtre de sons et de lumières, d’actrice et de personnages, de danses et de musique, de chant et de parole, d’hommes et de bêtes – une truie savante –, de beauté et de drôleries. Théâtre total contemporain où le « total » est technologique : ordinateurs, parole mystérieuse, archi présente et comme caverneuse, des voix portées par de ultra modernes micros ? Pirandellisme new look ou installationnel, d’une pièce en train de se faire ? Ou même grotte du magicien Alcandre de L’ILLUSION COMIQUE et palais des merveilles ? Tout cela ensemble et rien de tout cela. Pensez donc : faire du fondateur de la physique moderne un magicien serait digne de l’inquisition qui les brûlait et n’aurait pas le sens commun. Et d’ailleurs nous tournons autour de Galilée, comme, par le duel entre science et divertissement, nous tournons aussi autour de Brecht. Pourtant, je maintiens merveilles.

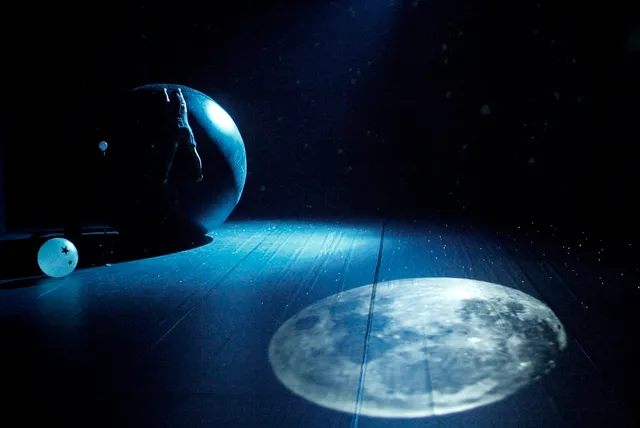

Merveilles donc depuis le premier « plan », par terre, avec, dans un soupirail de lumière, une petite danseuse assise en poupée de chiffons, en train de lire une lettre écrite à Galilée par sa fille sur le citron confit, jusqu’à cette cosmogonie théâtrale et lucrétienne obtenue par les lumières au sol devenu voûte céleste. Richesse de l’espace scénique (espèce d’espace) à la Dario Fo pour un mistero buffo général propre aux transformations, aux hésitations (méditées) et aux surprises. Perspective toscane au bleu lointain d’une CHUTE D’ICARE (par Breughel, quoique : « Pas de Tableau », déclare le metteur en scène par le truchement d’un acteur). Vedettariat du citron, héros de la démonstration d’une fameuse loi galiléenne, pinacle d’une scène de music-hall où deux Fatty Arbuckle et quelques délicieuses deviennent la version drolatique de la découverte des satellites de Jupiter. Fluctuation magnifique sur une scène célèbre– dans le GALILÉE de Brecht — celle, de l’habillage de Barberini‑, où le nouveau pape est joué par un cochon. Tandis que l’habillage se change en serpentement de Jeanne Balibar et des danseuses sous la queue de comète d’un drap découpé, dragon chinois et pénitent à la fois, tout aussi bien que jeu de cache-cache enfantin. Et tout cela culmine dans la monstration à la fois explicative et carrollienne de la loi de la chute des corps, où un citron (ce héros!) et un livre, servent d’exemple à une chute qui n’a plus rien de coupable — Galilée ne le fut-il pas et d’hérésie ? D’où cette extraordinaire innocence, délicieusement ludique, ce formalisme plein de fraîcheur, par lesquels la science moderne marche vers nous. L’avenir du galiléisme est ici le jeu du monde et sa nouvelle beauté. Beauté parfaitement incarnée par Jeanne Balibar, Jeanne au cochon, pas sainte Jeanne des abattoirs, qui, du pagne formé des feuilles de manuscrits galiléens à la robe du soir d’un numéro kurt weilien (O Moon of Alabama) appuyée sur le piano, Jeanne de quat’sous, chante et joue de tout son registre, sans trucage, dans une sorte de puissance mesurée et offerte. Sans oublier d’adorables passages tels ceux où danseuses et actrice danseuse s’exercent à la barre constituée par le bras de traction d’une valise à roulette ou bien couchées en cercle dans un exploit de crécelles, frappent le sol de leurs jambes : tout cela est merveille.

Quoi, un théâtre d’illuminations pour des illuminés et tout cela au sujet de Galilée ? Manière de faire de la science amusante ou de lui donner sur le bec pour qu’elle cesse de nous faire le coup de l’autorité ? Non : tour de force, et saut par-dessus un obstacle. L’obstacle qui a pour nom Brecht. Et sa VIE DE GALILÉE. La première mesure prise pour le franchir sera de ne pas jouer une vie de Galilée, ou centrée sur le procès que lui fit l’Inquisition et la sorte d’apostasie de sa doctrine qu’il choisit de faire pour s’en sortir. Ne pas la rejouer, la contourner, c’est la déplacer en pointant le télescope sur sa fille, acquise à lui et brillante, toute misérable qu’elle soit, puisque par pauvreté du père et absence de dot, elle a dû se faire nonne. Et sœur Marie Céleste.

Ne pas jouer LA VIE DE GALILÉE de Brecht pour jouer la vie de la fille de Galilée ? Pas non plus, ou alors, plutôt que la vie de sa fille, celle de la correspondance qu’elle entretient avec son père. Jeanne Balibar, dans une de ses premières apparitions ne nous fait-elle pas part d’une lettre où apparaît ce citron confit, héros et furet de la pièce : « Je vous envoie ce citron confit… Le citron vert que vous m’avez demandé de confire, il n’en est resté que ces petits morceaux », disait déjà la poupée de chiffons après le noir et le silence de l’espace scénique infini dans la première scène de la pièce. Pourtant ce n’est pas encore ça. La présence du cochon, de la truie Bibi, devrait, d’ailleurs, nous mettre la puce à l’oreille. N’est-elle pas l’empêcheur de tourner en rond avec ses trajets erratiques de comète rose et lente qui traverse la scène en cherchant le chemin des friandises ? Règlement de compte avec un Galilée brechtien, ou brechtoïde. Cochon qui incarnerait aussi un Brecht protocolaire ? Car :

« Pourquoi dans LA VIE DE GALILÉE, sa fille, Brecht en fait-il une idiote ? » dit Olivier Perrier — « Je ne sais pas », répond Jeanne Balibar — « il faut faire un autre spectacle. »

Si cet autre spectacle, son livret, son fil, sa narration étaient bien une vie, celle de la fille de Galilée, remisée dans un couvent, on ne pouvait mieux choisir. Elle est si courte que l’on voit sa mort dans une des premières scènes. Comme aurait dit Giraudoux, aux premières lignes d’un de ses romans LA GRANDE BOURGEOISE, après en avoir dévoilé l’intrigue :