ISABELLE DUMONT : C’est une collaboration de plus de trente ans que vous menez avec Martine Wijckaert …

Valérie Jung : Oui, Martine m’a engagée sur la création de EST-CE QUE TU DORS?, qu’elle réalisait avec cinq étudiants d’une promotion de l’INSAS. C’était en 1984. J’étais en 4e année à la Cambre, en section scénographie, et je venais de travailler sur LA FOSSE, une création d’Alain Populaire, metteur en scène et grand ami de Martine. Il lui a parlé de moi et elle m’a contactée. J’étais très impressionnée parce que je savais quel retentissement avait eu LA PILULE VERTE. Je ne me souviens pas de notre première rencontre, mais Martine m’a dit plus tard qu’elle avait refusé plusieurs fois de me rencontrer parce qu’elle estimait que les gens de la Cambre ne savaient pas planter un clou !

En plus, EST-CE QUE TU DORS ? était un vrai défi : il n’y avait pas beaucoup d’argent, il fallait avoir beaucoup d’idées, s’engager complètement, y compris physiquement parce qu’on fabriquait tout nous-mêmes : je peignais les décors, je faisais sécher des centaines de bandes de papier-journal partout dans la Balsamine pour le faire vieillir… C’était vraiment prendre un décor à bras le corps, et j’aimais ça, parce que j’étais à la fois dans la matière du sujet et dans la matière concrète du plateau. Il fallait se dépasser à tous niveaux, mais c’est ce que j’ai toujours fait avec Martine. Elle m’a toujours poussée au bout de mes retranchements, et de la bonne manière ; c’est le seul metteur en scène avec qui j’ai vécu ça, et je pense que c’est avec elle que j’ai réalisé mes meilleures scénographies. Je revendique pleinement toutes les autres, mais il y a un « plus » avec Martine…

I. D.: Comment définiriez-vous concrètement ce « plus » ?

V. J.: Ça veut dire continuer à penser la matière, même quand les choses sont déjà définies. Martine est visionnaire, mais elle laisse de la place à la personne en face d’elle – un peu moins sur ses dernières créations parce que tout est très écrit et qu’elle est de plus en plus immergée dans les arts plastiques elle-même… quoique si elle avait travaillé avec quelqu’un d’autre sur ces créations-là, le résultat aurait été fort différent. Donc, je sais que j’ai une vraie place… et puis on travaille très bien en tandem parce qu’on se connaît bien.

I. D.: Vous êtes en fait la première interlocutrice de Martine… Est-ce qu’elle dialogue déjà avec vous au stade de la conception de ses créations ?

V. J.: Elle travaille très longtemps seule dans son petit bureau, elle m’appelle de temps en temps, et je suis la première à être au courant de ce qu’elle prépare. Quand son projet est écrit, on le lit ensemble ; des choses peuvent alors changer, surtout au niveau de la faisabilité technique… mais je livre aussi mes sensations au niveau artistique. Elle tient fort à ses idées, ce qui est très bien, mais elle n’est pas fermée, et elle est tout à fait capable de changer d’orientation.

I. D.: Dans la biographie éditée sur son site, Martine écrit que votre collaboration « aura, au fil du vécu, généré un type bien particulier d’écriture scénique quasi commune et où la frontière entre l’écrit et la plastique s’est peu à peu évaporée. »

V. J.: Je pense que ce qu’elle veut dire par là, c’est que je l’ai beaucoup nourrie par rapport à ce que j’aime, à ce qui m’intéresse dans les arts plastiques, surtout contemporains. Je me suis progressivement constituée une banque d’images et d’ambiances (peintures, photos, vidéos, sculptures, installations…) à partir desquelles je travaille. Quand Martine me parle d’une idée scénique, je puise dans ma réserve et je lui envoie des images. Elle a aussi ses images, plutôt liées à la peinture ancienne. C’est ainsi qu’on finit par partager un magasin commun. Mais l’objet scénique que nous créons n’est pas une citation de ces images, elles servent plutôt de source d’inspiration.

I. D.: Revenons aux débuts de votre compagnonnage, qui sont liés à la Balsamine, cette caserne où le théâtre s’est installé dans tous les espaces possibles… Ce lieu a‑til influencé votre travail scénographique ?

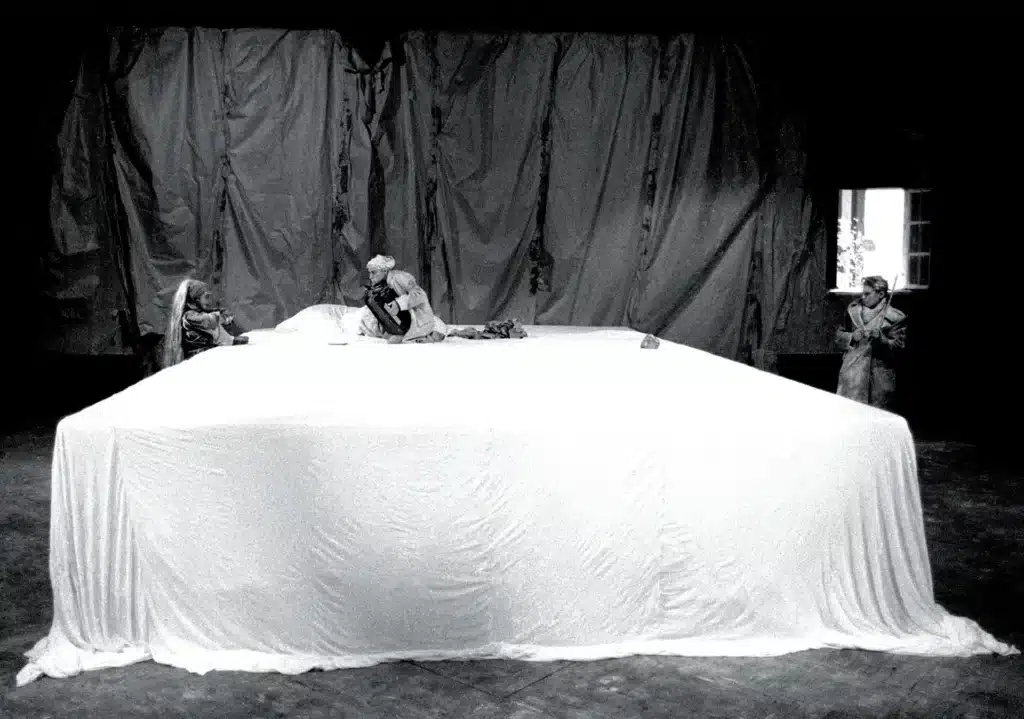

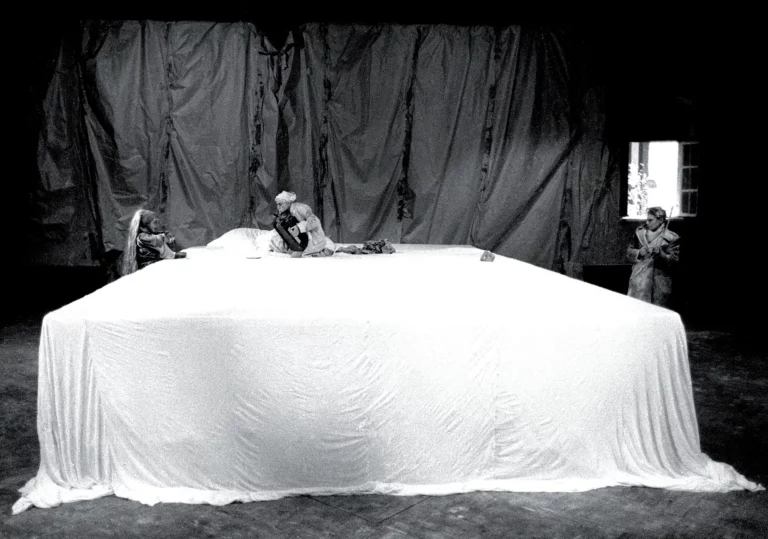

V. J.: Sur EST-CE QUE TU DORS?, pas directement, puisque nous jouions sur la scène de l’ancien amphithéâtre de la caserne. Mais il y avait un effet scénique assez magique, lié à une découverte étonnante que Martine avait faite sous le plancher de l’amphithéâtre : elle y avait trouvé une maquette d’état-major d’une partie de la Belgique, et ça l’avait tellement marquée qu’elle avait voulu reconstituer cette découverte… Le décor, un énorme lit monté sur vérins et recouvert de farine, se soulevait donc à un moment donné et laissait entrevoir une maquette de ville…

Martine ouvre toujours de très beaux chemins poétiques et mentaux, elle a une force imaginaire telle qu’on ne peut pas rester indifférent. On y va ou on n’y va pas, mais si on y va, c’est totalement et jusqu’au bout. On sait à quoi s’en tenir !

I. D.: Pour ROMÉO ET JULIETTE, vous avez par contre pleinement joué du lieu…

V. J.: Oui. Martine voulait travailler sur la solitude de Roméo et Juliette dans le grand monde, et surtout sur la lumière et le lever du soleil réels. Mais aussi sur la verticalité non « trichée », d’où le choix de cet immense départ d’escalier vers une hauteur non visible. On s’est longtemps baladées dans la caserne pour trouver le lieu adéquat du spectacle, puis on l’a aménagé, en n’hésitant pas à casser des bouts de mur (je me souviens d’ailleurs de l’entrepreneur qui n’y allait pas de main morte!). Mais même quand on jouait dans l’amphithéâtre, la caserne et son enceinte avaient leur poids. Dans MADEMOISELLE JULIE par exemple, on ne voyait qu’un bout d’extérieur par la fenêtre ouverte en fond de scène, mais tout l’extérieur rentrait à l’intérieur – en tout cas, je pense que le public devait avoir cette sensation : on entendait les acteurs courir dehors, des effets de lumière sur le plateau étaient assurés depuis l’extérieur…

I. D.: La caserne suscitait une effervescence créatrice à tous niveaux, non ?

V. J.: Oui, on était lessivés après chaque création, mais c’était une époque formidable, d’une liberté sauvage, où l’on avait le droit de se planter, où des choses éclataient de tous côtés dans l’enceinte du lieu : Louise De Neef et ses Lundis de Lucifer Production par exemple, Charlie Degotte dans la « salle des nains », Christine Henkart dans le « salon des maréchaux », Isabelle Pousseur dans les couloirs… C’est sûr qu’il y a un avant et un après dans la caserne Dailly.

I. D.: Vous avez également assuré la conception des costumes sur plusieurs productions, jusqu’à MADEMOISELLE JULIE où vous avez passé le relais à Laurence Villerot.

V. J.: Oui, et c’est une très bonne chose. Quand les corps de métier sont multiples, ça enrichit le spectacle, je trouve, et puis je me sens moins costumière que scénographe. Cela dit, j’ai fait des recherches passionnantes sur les costumes, par exemple pour la petite robe jaune d’Yvette Poirier dans ROMÉOET JULIETTE, ou pour les armures d’Yvette Poirieret de Patrick Descamps dans LA THÉORIE DU MOUCHOIR, qui s’entre-déshabillaient dans un bruit de ferraille, comme un couple avant l’amour !

I. D.: Comment suivez-vous la réalisation des projets, en habitant Paris ?

V. J.: Sur les premiers spectacles, j’habitais Bruxelles et j’étais très présente, je faisais d’ailleurs beaucoup moi-même. Maintenant, je suis toujours les choses de près, je viens pour de longues périodes à chaque fois, et je travaille avec des constructeurs et directeurs techniques que je connais bien, à qui je peux déléguer en confiance. Je ne suis pas une hyper technicienne, donc je m’entoure le mieux possible, de gens non seulement compétents mais aussi aventureux ! Je pense à Nathalie Borlée, qui a assuré la direction technique de plusieurs productions. Sa rigueur, son sérieux et sa franchise d’intervention, même au niveau artistique, ont été très précieux. Je pense aussi bien sûr à Laurence Villerot, qui, en plus de prendre le relais au niveau des costumes, m’a assistée sur MADEMOISELLE JULIE, NATURE MORTE, ET DE TOUTES MES TERRES, et CE QUI EST EN TRAIN DE SE DIRE. Laurence s’y connaît très bien en technique et elle a fait des régies compliquées ; quand elle était avec les équipes de tournée, j’étais tranquille, je savais que tout irait bien…

I. D.: Martine aborde-t-elle la création d’un texte de répertoire, comme Labiche, Ibsen ou Shakespeare, différemment d’une création personnelle ?

V. J.: Je dirais qu’il y a un peu plus d’indéterminé… Sur LE PLUS HEUREUX DES TROIS, elle n’avait pas d’idée précise par rapport à l’espace, elle parlait de murs flottants ou poreux, qui permettent de passer d’un endroit à un autre… On a beaucoup cherché avant d’arriver à ce rideau qui traversait la scène en lacets. Pour MADEMOISELLE JULIE, par contre, c’était très clair, tout s’articulait autour d’une immense table, qu’on a construite en perspective. ET DE TOUTES MES TERRES était aussi plus compliqué : Martine voulait une grande table, là encore, qui serve au Parlement, au champ de bataille, mais on a longtemps discuté ensemble avant d’arriver à définir l’ensemble du dispositif, sans compter le défi technique de cet immense rideau qui avançait, reculait, « agissait » comme un personnage supplémentaire…

I. D.: Et comment s’est construit NATURE MORTE, qui tenait plus de l’installation plastique ?

V. J.: On l’a vraiment élaboré ensemble, ce spectacle. L’idée du cheval qui se démantibule, c’était une vision que Martine avait eue dès le début, mais pour l’atelier du peintre lui-même, le mobilier, le jeu de projection de la fenêtre, c’était beaucoup plus libre. Elle avait un story-board, mais il a été chamboulé – elle ne déteste pas ça, d’ailleurs…

I. D.: Table, rideau, cheval, fenêtre… Martine a des images fétiches, non ?