METTRE LES FOULES en mouvement, faire danser le peuple : c’est là un rêve tenace de la modernité européenne, que l’on retrouve aussi bien dans l’histoire du théâtre que dans celle de la danse du XXe siècle, assorti de toutes les ambiguïtés dont la grande Histoire, cette fois, a coloré ces divers projets au fil des décennies : nostalgiques de Rousseau et des fêtes nationales suisses à caractère d’abord religieux puis patriotique, Adolphe Appia et le rythmicien Émile Jaques-Dalcroze ont œuvré ensemble, à Hellerau, à la création d’un espace unique réunissant acteurs et spectateurs dans la célébration d’un même culte fraternel, citoyen et communautaire, dans l’optique du « socialisme esthétique » dont parle le scénographe dans L’ŒUVRE D’ART VIVANT (1921). À la même époque, en Allemagne, en Autriche et ailleurs, Rudolf Laban et ses disciples ont lancé la mode des chœurs en mouvement (Bewegungschöre), capables de rassembler jusqu’à dix mille participants1 – amateurs et professionnels confondus –, jusqu’à ce que ces manifestations grandioses prennent une tournure résolument fascisante au début des années 1930, avec le triomphe de l’idéologie national-socialiste.

Après la Deuxième Guerre mondiale, il faut attendre le retour des utopies libertaires des années 1960 et 1970 pour voir ressurgir la tentation du grand : non plus, cette fois, comme signe de l’immortalité d’un peuple, mais comme lieu d’une expérience collective destinée à lutter contre l’hydre du capitalisme et l’économie spectaculaire qui le sous-tend. Afin de rendre aux spectateurs un statut de sujets pensants, responsables et actifs face aux œuvres auxquelles ils peuvent être invités à participer, les membres du Judson Group (né en 1962) multiplient happenings, eventset performances insitudans de nouveaux espaces performatifs non conventionnels : musées, gymnases, parkings, rues, parcs, forêts, terrasses, toits ou même parois d’immeubles. Au minimalisme du geste s’oppose le gigantisme du lieu, qui a pour effet le plus immédiat d’absorber la figure dansante et le public qui la regarde dans un environnement social ou un paysage naturel sans commune mesure avec les proportions du corps humain.

C’est un procédé que l’on peut retrouver encore aujourd’hui dans 30 X 30, le solo de trente minutes que Paul-André Fortier a interprété à ciel ouvert, pendant plusieurs années, dans toutes sortes d’espaces urbains sur trois continents, chaque fois trente jours de suite quelle que soit la météo, pour des publics composites formés de spectateurs avertis, de badauds curieux ou de touristes en balade. Son objectif : « s’adresser à tout le monde ; redonner la vue à des gens qui passent là tous les jours sans voir l’endroit ; réveiller aussi l’ouïe car les gens n’entendent plus les bruits de la ville. »2 C’est également l’ambition de la compagnie française Retouramont, dont l’expérience conviviale et ouverte à tous du mouvement aérien dans un environnement citadin permet aux usagers d’un lieu de le redécouvrir depuis un nouveau point de vue – en prenant de la hauteur et des photos ! –, et d’en modifier leur perception habituelle en jouant concrètement sur la perspective et les échelles.

Dans les deux cas, l’élargissement du public de la danse visé par ces artistes du plein air ne se fait plus en termes quantitatifs, mais qualitatifs : s’ils s’adressent au grand public, c’est toujours avant tout aux individus singuliers qui le composent, et non à la masse comme métonymie de communautés nationales, ethniques, corporatistes ou même esthétiques. On reconnaîtra là une tendance plus générale de la danse contemporaine des trente dernières années, qui – à l’exception de projets de commande telle l’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’Albertville par Philippe Decouflé en 1992, ou celle des quatorze défilés de mode chorégraphiés entre 1983 et 1994 par Régine Chopinot pour Jean-Paul Gaultier – a révisé sa conception du grand, à commencer par la taille des publics et, le cas échéant, des salles de spectacle.

Sans fuir par principe les grosses productions (pensons aux soirées-fleuves de Pina Bausch qui ont fait salle comble à Wuppertal, au Théâtre de la Ville et partout dans le monde pendant plus de vingt ans), la jeune danse européenne des années 1980 à aujourd’hui a plutôt privilégié les petits et les moyens formats, souvent liés à des contraintes économiques, mais pas seulement… Ce goût persistant pour le minimalisme, voire le miniaturisme, on le retrouve par exemple dans le fantasme récurrent de Josef Nadj de jouer dans un espace réduit aux dimensions d’une boîte d’allumettes3. Ou encore dans le « pseudo-spectacle » de Boris Charmatz intitulé HÉÂTRE – ÉLÉVISION (2002), auquel ne peut assister qu’une seule personne à la fois, en l’absence de tout interprète vivant : « un énorme spectacle mis en boîte pour un pauvre téléviseur-boîte noire et une pauvre tête de spectateur-boîte noire. »4 Et même lorsqu’il se lance dans une grosse production comme celle de CON FORT FLEUVE, créé en 1999 au Quartz –Centre national dramatique et chorégraphique de Brest, le chorégraphe choisit volontairement de n’utiliser qu’une moitié de la salle et un tiers de la scène, habitué qu’il est aux formats confidentiels adoptés par la plupart des artistes expérimentaux de sa génération (Xavier Le Roy, Vera Mantero, La Ribot, Meg Stuart, etc.).

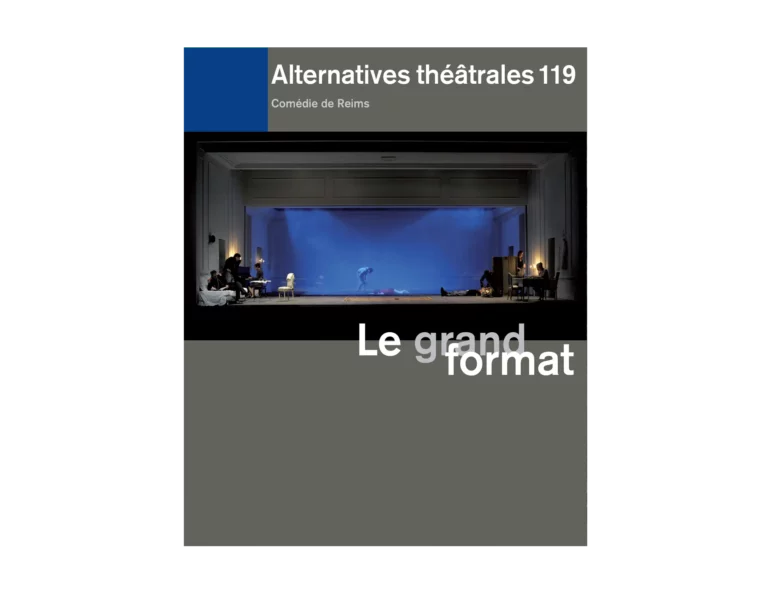

Ce n’est donc pas sans une certaine inquiétude que Boris Charmatz s’est vu proposer par Vincent Baudriller et Hortense Archambault de devenir en 2011 l’artiste associé de la 65e édition du Festival d’Avignon et de créer, à cette occasion, une pièce pour la Cour d’honneur du Palais des papes. Peu coutumier des grandes salles, il s’est demandé comment concilier ces deux données contradictoires que sont, d’une part, le gigantisme spatial et la solennité de l’événement, d’autre part la « petitesse » des interprètes d’ENFANT, pièce qu’il a créée spécifiquement pour ce lieu. Encore tout imprégné de ses propres souvenirs d’enfance et de son expérience de jeune spectateur du grand Festival (il se rappelle notamment un spectacle de Maguy Marin joué en 1989 dans la Cour d’honneur5, où les interprètes, vus de trop loin, avaient beau sauter et traverser le plateau en courant, ils lui semblaient ne pas bouger ou tout au moins se mouvoir au ralenti!), Boris Charmatz a cherché un juste rapport de proportion entre le jeu vulnérable des vingt-six enfants présents sur scène, laissant de surcroît une large part à l’improvisation, et les dimensions imposantes du lieu. Ce qui permet de faire le lien entre ces deux grandeurs hétérogènes et de les rendre commensurables l’une à l’autre, c’est le dispositif scénique imaginé par le chorégraphe qui, dans un ancien spectacle « intime » conçu pour trois interprètes seulement6, RÉGI (2006), avait eu recours à une grue noire. En assistant par hasard à un montage de nuit sur le vaste plateau de la Cour d’honneur, Charmatz, fasciné par le mouvement lent et presque majestueux d’une immense grue « déplaçant des morceaux de la scène », a eu l’idée d’en faire l’élément moteur – à tous les sens du terme – de la scénographie d’ENFANT :

« Lorsque j’ai vu la grue qui installe, de nuit, le plateau de la Cour d’honneur, cela m’a ramené à RÉGI, un spectacle assez intimiste que j’ai fait il y a quelques années et dont j’ai repris certains principes pour la création d’ENFANT. L’un des principes de RÉGI est que des machines prennent en charge des corps inertes. La chorégraphie n’est pas du tout musculaire, volontaire, vivante. Les machines soulèvent les corps, les déplacent, organisent des rencontres. J’ai souhaité débuter ma création pour la Cour par quelque chose de juste par rapport à elle. J’ouvre ainsi RÉGI, qui était fait pour de petites salles, des boîtes noires, fermées, où nous n’étions que trois. Je le fais en amenant des enfants, en transférant la chorégraphie des machines sur des corps d’enfants, en demandant aux adultes de faire danser les enfants, de les porter, de les transporter. »7