FRÉDÉRIC VOSSIER : L’ARGENT est un spectacle créé en 2012 à la Gaité Lyrique. Après Racine et Jelinek, déjà deux gros morceaux de langage. Ensuite, Tarkos, poète contemporain, avec pour thème explicite, l’argent. Un texte non dramatique, mais non moins oral. Union, peut-être, du « théâtre de texte » et de ce que Tackels nomme « les écrivains de plateau ». Dans un premier temps, peux-tu nous confier comment tu choisis les textes que tu montes ?

Anne Théron : Avant tout, il faut que j’entende le texte. C’est le « son » du texte qui est primordial. D’une façon générale, j’entends moins bien le théâtre que la littérature. Je n’aime pas la notion de personnage, le parcours psychologique, ça ne me raconte rien. Je ne sais pas fabriquer une logique émotionnelle avec des personnages. Je cherche des corps, des voix, les instruments justes pour interpréter le son du texte.

Je ne suis pas une metteure en scène qui fait du théâtre de texte, je me range dans les écrivains de plateau. L’ambition n’est pas de mettre en scène un texte, le faire jouer, mais de travailler sur l’imaginaire qu’il déclenche en fouillant dans ses plis et replis pour faire entendre ce qui n’est pas dit. Pour l’énoncer autrement, le texte est pour moi l’endroit du conscient. Je cherche le hors-champ du conscient, qu’on pourrait appeler l’inconscient. Je cherche le bouleversement, le mien, en espérant que mon trouble puisse être partagé par d’autres. Et ce trouble ne peut survenir que si la zone d’ombre, voire interdite, se dévoile. D’une certaine manière, je cherche l’obscénité du texte, au sens de révélation, de la même façon que dans la cure analytique tout à coup la bouche émet des sons qui vont faire sens dans le surgissement d’un autre « moi ».

Mon ambition est donc de mettre en scène l’imaginaire et l’inconscient de la langue. Pour le dire dans ma propre langue, je cherche le hors-champ. ou ce que j’appelle aussi la fiction.

F. V.: Maintenant, pourrais-tu reconstituer la genèse de ton projet sur L’ARGENT ? Projet politique, en somme…

A. T. : À l’origine, je voulais creuser un texte qui explore le marché de l’art. J’aurais désiré faire un montage de textes de Joseph Beuys dont le discours sur l’argent est d’une grande intelligence. J’ai toujours associé Beuys à Thomas Bernhard. Même rébellion, même intelligence féroce, celle qui consiste à aller jusqu’au bout du sens, à jongler avec les associations pour mieux gratter l’image et mettre la viande à nu. J’ai été très impressionnée quand j’ai découvert l’action de Joseph Beuys « I like America and America likes me ». Il s’est fait transporter de Düsseldorf à New-york sur une civière, sous sa fameuse couverture en feutre. Il avait dit qu’il ne mettrait pas un pied aux USA tant que durerait la guerre du Vietnam et effectivement, il n’a pas posé un pied aux états-Unis. Il a été jusqu’au bout de la langue. Sa langue passe par le corps. Elle dit le corps, elle est le corps.

J’ai eu le même choc lorsque j’ai lu PERTURBATION de Thomas Bernhard. Quelque chose de très cru.

Quand la langue coupe dans la viande. Quand l’artiste convoque avant tout la sensation.

Quant au marché de l’art, qui me fascine et me dégoûte, je voulais faire entendre la parole de Beuys. Dans « Qu’est-ce que l’argent ? », il dit que l’argent est malade à cause de son caractère de marchandise. Il aurait aimé que l’argent devienne un régulateur juridique.

Ce terme d’argent malade est celui qui me semble le plus adéquat pour le marché de l’art. La cellule malade, qui corrompt le corps social. Le flux financier confisque l’acte artistique, le seul acte qui fabrique de la mémoire – seule la beauté, qui perdure au-delà du moment, laisse une résonnance. Pur scandale, pas la pierre d’achoppement si on reprend l’étymologie du mot, mais la culbute.

Bien sûr que c’est politique, comme projet. Un acte artistique, même sans discours politique, est un acte politique en soi parce qu’il pose un rapport au monde. Beuys a déclaré ART = CAPITAL !(cf « Par la présente, je n’appartiens plus à l’art »). Je crois que cela a été le début de ma réflexion. L’argent ne laisse pas de traces, seul l’art construit de la mémoire. L’art est le seul capital humain.

Le marché de l’art relève pour moi de la pornographie si on considère que la pornographie, ce serait de passer sur le corps de l’autre. De poser l’autre comme pur objet. Dans le marché de l’art, l’argent passe d’une monnaie d’échange à un acte de confiscation. Il n’achète pas des marchandises, il confisque de la pensée, de l’être, de la beauté. L’art n’existe plus, il est annulé par une valeur financière qui n’a en réalité aucune valeur.

Je n’ai pu avoir les droits des écrits de Beuys et c’est ensuite que j’ai trouvé le texte de Tarkos.

F. V.: Comment découvres-tu le texte de Tarkos ? Il se passe quelque chose quand tu le lis ? Un événement de lecture ?

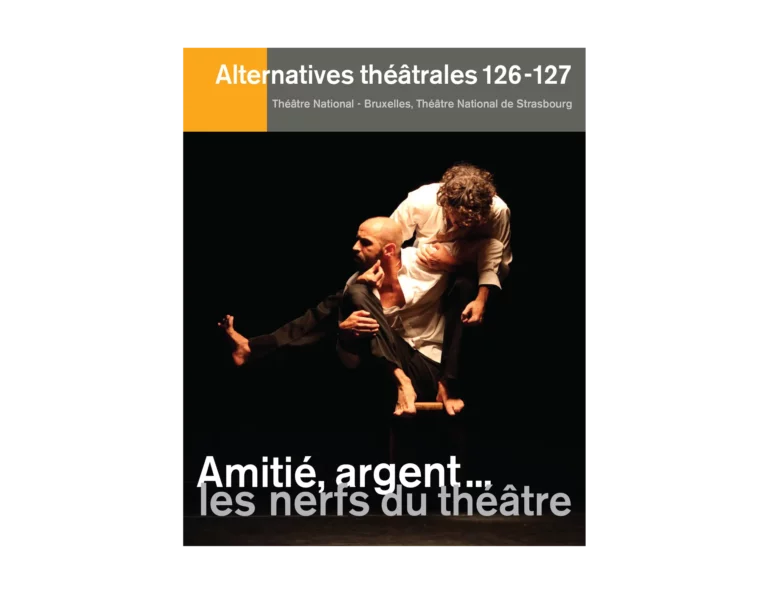

Photo Émeric Adrian / Émilie Leloup.

A. T. : Je me suis souvenue d’une performance de « Ilditelledit », un collectif que j’aime beaucoup. C’était autour de la notion d’argent. J’ai vu que dans les textes sur lesquels ils s’appuyaient, il y avait celui du poète Tarkos que je ne connaissais pas. J’ai adoré ce nom. Il a une sonorité qui m’a frappée : TARKOS. Et cette sonorité me ramenait à un personnage que j’ai écrit, Stakos, qui compte beaucoup pour moi. Bref, j’ai commandé ses ÉCRITS POÉTIQUES où il y avait le texte L’ARGENT. Je l’ai lu et je l’ai tout de suite passé à Christian Van der Borght et à Stanislas Nordey.

Pour L’ARGENT, une fois de plus, c’est le son du texte qui m’a emportée. Texte qui a été une illumination, ou une déflagration. Il sonnait tellement que j’en avais le vertige. C’est un texte incroyable car il n’obéit à aucune logique narrative, poétique, émotionnelle ni même discursive (parfaite métaphore de l’argent qui n’a aucun sens et qui pourtant fait sens, ô combien). Sa syntaxe fonctionne autour d’un motif premier (l’argent est la valeur sublime) qui fabrique ses digressions, un tournoiement qui revient sans cesse au point originel mais en empruntant à chaque fois une logique différente. L’un des régisseurs disait « Il (Tarkos) parle de l’argent comme on parlerait d’amour. L’amour est la valeur sublime…» C’est tellement juste ! Stanislas disait que c’était le texte le plus difficile qu’il ait eu à apprendre.