Publicité et fantasme

LE CAPITAL ET SON SINGE…, si vous ne l’avez pas vu, vous en avez certainement entendu parler ! D’abord parce que c’est un succès – la tournée dure plus d’un an. Et aussi parce qu’il existe une légende autour de sa création : une résidence – longuissime pour l’époque actuelle – à la campagne, qui aurait duré presqu’un an ; des débats dramaturgiques et de grands conflits à l’intérieur du collectif ; l’exclusion de certains membres. Tout cela pour aboutir à un spectacle entièrement improvisé, une écriture de plateau nourrie de sources historiques, philosophiques et littéraires décortiquées ensemble durant un véritable temps de vie en commun. Parmi toutes ces rumeurs, il est bien difficile de savoir laquelle est vraie – Sylvain Creuzevault, le « meneur » de l’aventure, n’accordant guère d’interview. D’ores et déjà, le premier collectif qu’il avait fondé au début des années 2000 avec, notamment, Arthur Igual et Louis Garrel, était déjà coutumier de cette méthode de travail favorisant autonomie, débrouille et indépendance vis-à-vis des institutions et des discours explicatifs « publicitaires » : si LE CAPITAL… est un spectacle produit dans les circuits classiques du théâtre public, le jeune collectif s’enorgueillit de n’avoir en revanche jamais eu à demander de subventions. or, force est de constater que cette opacité, loin de nuire à la reconnaissance du travail de Creuzevault, semble au contraire aujourd’hui en redoubler l’attrait. Si ce contexte de création invite au fantasme, l’objet même du spectacle y participe aussi : combien de mythes Karl Marx et son CAPITAL n’ont-ils pas suscité, depuis bientôt un siècle et demi…! Un tel objet, affiché dès le titre du spectacle, ouvre effectivement d’emblée la question politique, et évoque tout l’imaginaire du militantisme et de l’histoire de l’extrême-gauche. Il en appelle aussi à l’image d’un certain théâtre dit « politique » ou « militant » qui, sous couvert de mission publique du théâtre, se missionnerait surtout lui-même pour donner des leçons au public.

Théâtre didactique, ou d’un singe qui échappe à son dresseur

Comment, en effet, faire du théâtre avec ou à partir d’un immense ouvrage d’économie politique, inachevé, qui suscite néanmoins toujours autant d’intérêt auprès de nos contemporains ? Le choix de Creuzevault – loin de verser dans un didactisme militant ou illustratif –, vise plutôt à ausculter le CAPITAL comme un objet d’imaginaire et de passion, et non comme un recueil de sagesse ou un manuel de combat. Ludique donc, contradictoire éventuellement : théâtral. En somme s’attaquer au Capital par son « singe », cet animal bouffon, malin et savant dont la présence dans l’intitulé du spectacle d’abord étonne, et maintenant nous éclaire.

Singer signifie reproduire, mais mal ; recopier, mais maladroitement ; imiter, mais finalement faire la caricature. Maladresse et volonté de caricature, le ton est donné. Nous n’entrons surtout pas dans une salle de cours, n’arrivons pas face à un objet achevé. La pièce reste toujours sur le feu, en constante évolution – et comme nous l’annonce le programme, les acteurs ont décidé « d’improviser ce qui de l’écriture était restée à l’état de fluidité, à certains endroits à l’état de presque absence. » Un spectacle, dirions-nous donc, d’artisanat, qui se fabri- que directement sous nos yeux. Ce n’est pas une manière de s’excuser, c’est un choix proprement esthétique. C’est d’ailleurs dans cette énergie, plus que dans le rapport direct aux textes de Marx, que peut se découvrir la qualité proprement critique et politique du spectacle.

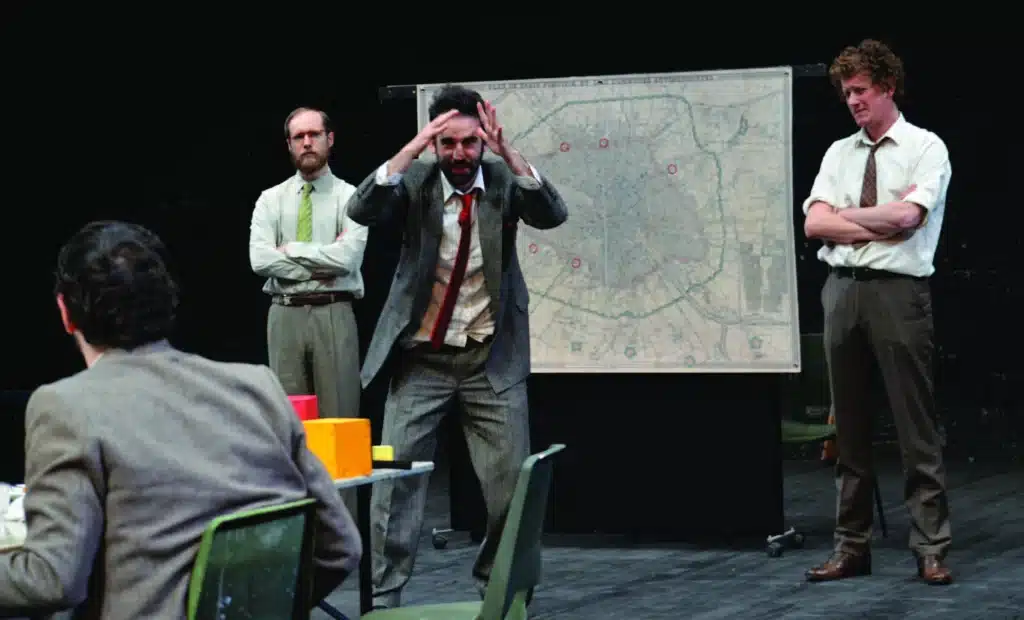

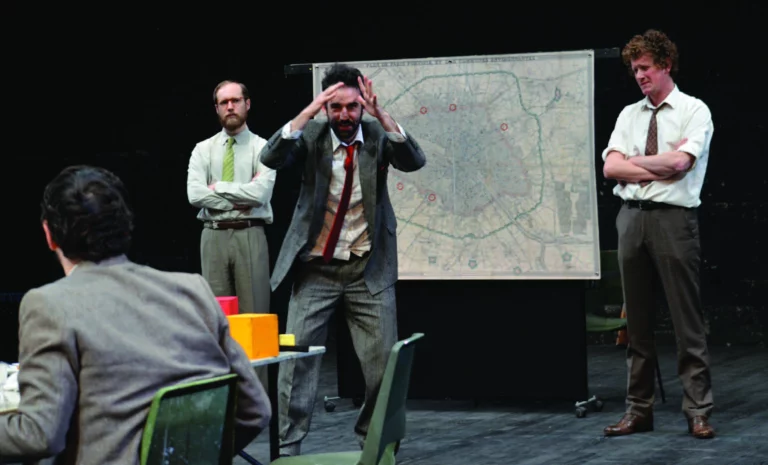

Les spectateurs entrent donc dans la salle de spectacle et se placent. Les lumières sont allumées, certains acteurs sont déjà sur scène. Le dispositif bifrontal crée un long espace rectangulaire comme plateau, occupée par ce qui va se révéler être le lieu de toutes les actions théâtrales : une grande table. Tablée des festins, des banquets républicains, et des grands débats. Non pas une seule table massive d’ailleurs, mais un assemblage hétéroclite de multiples tables qui s’agencent les unes dans les autres. Déjà une métaphore du collectif ? En tout cas, la simplicité – choisie et travaillée – du décor place d’emblée le spectateur face à un objet qui n’est pas parfaitement poli. Sur cette table, on y boit du rouge et on y mange du petit salé aux lentilles – servie d’ailleurs uniquement par les femmes. Sommes-nous face à une subite volonté de représentation réaliste de la place des femmes au XIXe siècle ? Le titre annonçait déjà ce que l’espace cherche donc maintenant à confirmer : ce n’est pas une belle pièce, pensez collectif, pensez artisanat, ne soyez pas respectueux car nous ne le sommes pas.