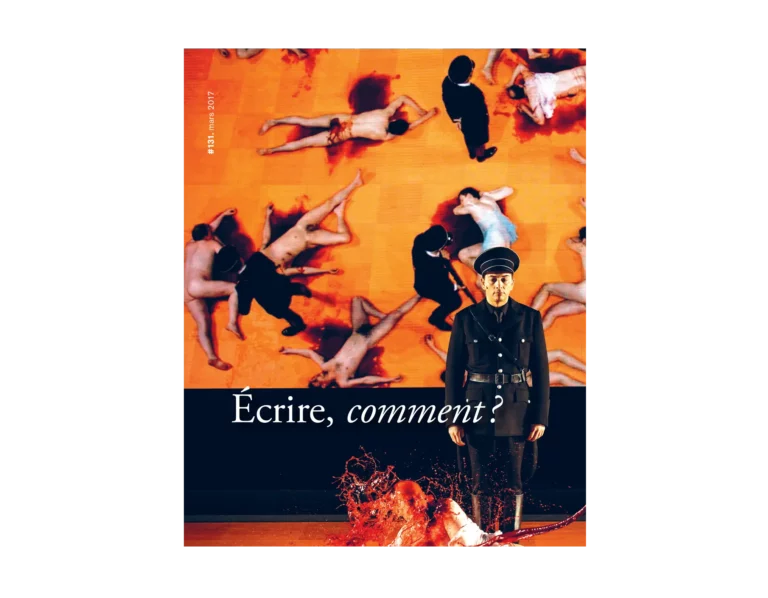

Adapter, c’est réécrire. Et réécrire, c’est se dresser face à l’œuvre originale en un triple défi : maintenir la lisibilité en dépit des coupes et des réécritures ; préserver l’esprit poétique et le mystère de l’œuvre ; et en même temps s’approprier cette poésie pour créer un univers singulier. C’est ce défi qu’a relevé le jeune metteur en scène Julien Gosselin en portant à la scène 2666, le dernier roman du romancier chilien Roberto Bolaño1.

Le choix de cet auteur, et de cette œuvre en particulier (la plus longue, peut-être aussi la plus complexe dans ses articulations, du romancier chilien), signe avec force une approche du théâtre par Gosselin comme lieu de l’expérience littéraire, plus radicalement encore qu’il ne l’avait fait avec l’adaptation des Particules élémentaires en 2013. C’est aussi la marque du refus d’une théâtralité de théâtre, qui prendrait sa source dans un texte écrit pour le théâtre, et donc a priori disponible à l’incarnation, à la mise en scène, à l’interprétation enfin.

Une odyssée théâtrale

Outre que l’on ne peut que se réjouir du fait que l’œuvre de Bolaño, encore trop méconnue2, accède à plus de visibilité grâce au succès de la pièce de Gosselin, la spécificité de cette entreprise tient au fait que le jeune metteur en scène ajoute à la gageure de l’adaptation celle de la durée : le spectacle s’étend en effet sur près de douze heures3. Il traduit ainsi la volonté d’établir une équivalence entre les sensations de durée et d’immersion que provoquent, d’une part une journée entière au théâtre, d’autre part une lecture s’étalant potentiellement sur plusieurs semaines ou mois ; l’intimité profonde que l’on noue avec l’univers mental de l’auteur au cours de la lecture devient accessible au spectateur par l’investissement en temps et en énergie qui lui est demandé. Gosselin fait de cette dimension une intention profonde, voulant pour son spectacle « qu’il soit pour le spectateur ce qu’il est pour le lecteur, énorme, infini, jouissif, pénible parfois »4.

Le défi posé en se confrontant à l’œuvre bolañesque est de taille ; car au-delà de la vastitude du roman 2666 lui-même, il faut du temps pour pénétrer la galaxie Bolaño. Si l’on ne considère que ce qui a été traduit en français, celle-ci se compose de dix romans, six recueils de nouvelles, deux recueils de poèmes et un recueil d’essais et d’entretiens. Roberto Bolaño, oscillant entre humour et sens du tragique, y manie à sa guise les formes, les genres et dissout les frontières entre fiction, pensée, autobiographie et poésie. Exemple remarquable de synthèse entre l’héritage littéraire américain, nord et sud, et européen, il est l’auteur d’un univers tout à fait singulier dont les codes ne se donnent pas forcément dès le premier texte lu. Car tous les livres de Bolaño se répondent, s’éclairent les uns les autres, formant un ensemble complexe. C’est pourquoi il ne reste plus, une fois l’œuvre entièrement lue, qu’à la relire à la lumière de l’ensemble. C’est bien là, dans cette cohérence, ce qui signe Bolaño comme un grand romancier : ses livres sont de ceux qui peuvent se lire et relire toute une vie durant.

Comment restituer cette cohérence au théâtre, en livrer des clés à travers l’adaptation d’un roman qui, par sa dimension testamentaire5, peut en être considéré comme un témoignage privilégié ? Tout d’abord, Julien Gosselin a choisi de respecter la structure globale. Les liens entre les cinq parties autonomes6 sont de thèmes, bien sûr, mais surtout de personnages (faisant de 2666 une forme de microstructure miroir de la macrostructure que serait l’œuvre). Le théâtre, en donnant une forme visuelle à ces répons, entérine le jeu des correspondances cher à Bolaño. Mais dans une œuvre aussi longue7, que conserver pour être fidèle à l’esprit du texte, tout en se reconnaissant, comme le fait Gosselin, coupable d’une « trahison perpétuelle » ? D’autant que l’utilisation intensive de l’image confisque elle-même une grande partie de l’espace disponible pour le matériau verbal… Reste donc une substantifique mœlle de texte, qui se doit d’être représentative de l’ensemble tout en faisant entendre le point de vue du metteur en scène. Celui de Gosselin a consisté à conserver ce qui lui semblait le plus proche de lui-même, ce qu’il y avait à ses yeux de plus « européen » dans le texte (dimension qu’il associe à la tristesse). Se dégage de ces choix une approche résolument sombre du texte, puisque la poésie et l’humour ne sont plus perceptibles qu’au cœur d’une mécanique faite d’ultraviolence et d’excès.

Le secret du mal

L’œuvre de Bolaño passe moins par un récit linéaire, avec des personnages auxquels s’identifier, qu’elle n’incite à se familiariser avec une vision du monde, une appréhension poétique du réel et, surtout, du mal. Thème récurrent dans son travail, généralement associé à la logique à l’œuvre dans le fascisme nazi ou dans les formes dictatoriales diverses qu’il a prises en Amérique du Sud8, la question du mal est au cœur de 2666 – comme en témoigne le titre – et c’est bien dans sa pulsation organique que s’organise la mise en scène de Julien Gosselin.

Au cœur du roman et donc du spectacle, les innombrables crimes de femmes (plusieurs centaines, voire milliers depuis 1993) qui ont eu lieu dans le désert du Sonora, à la frontière du Mexique, informent ici ce thème. En eux « se cache le secret du monde », c’est-à-dire le « secret du mal », pour reprendre le titre d’une nouvelle et d’un recueil éponyme de l’écrivain. Ces disparitions et ces meurtres prennent le visage d’Archimboldi, ancien nazi réfugié en Amérique du Sud. Or, le fait de mettre un visage sur ce mal ne vient rien résoudre puisque, et c’est la leçon de l’œuvre, celui-ci ne saurait être éradiqué et le châtiment individuel est une aporie. Il faut sans doute voir dans le choix que fait Gosselin de ne livrer que le texte nu de Bolaño dans la partie des crimes, longue litanie des meurtres projetée en surtitres – procédé qui renvoie littéralement le spectateur à l’expérience du lecteur, tout en faisant glisser cette expérience de l’individuel au collectif – la conscience de la part nécessaire qui doit être donnée au silence et à l’épure, l’aporie devenant celle de la transposition du matériau romanesque au théâtre.

Langage romanesque et langage théâtral : stratégies d’adaptation

La question du potentiel de théâtralité inscrit au cœur du roman bolañesque mériterait une étude en soi. La manière, notamment, dont il joue avec les différents registres de discours, direct ou indirect libre, dont il se situe toujours à la frontière entre la parole du romancier et celle du personnage, peut être conçue comme une incitation (et, dans le même temps, un obstacle) à la mise en théâtre. L’adaptation constitue une réorganisation sémiotique du texte d’origine et il y a grand risque à forcer ainsi l’inscription d’un langage dans un écrin qui ne lui est pas destiné. Ainsi des effets littéraires qui, très efficaces à la lecture, peuvent être totalement désactivés par la profération, voire créer une impression d’artifice préjudiciable à la bonne intelligibilité du texte. Le fait de transposer au théâtre oblige par exemple à modifier les temps verbaux, les pronoms personnels, ce qui est déjà une réécriture. Par ailleurs le choix que fait Gosselin d’introduire du texte espagnol, anglais ou allemand dans le texte français restitue une part de l’étrangeté qui caractérise le texte, au même titre que s’y emploie la mise en scène. Cette dernière, en faisant appel à d’autres formes de langages que le texte, travaille à restituer une atmosphère davantage qu’un contenu romanesque démesuré, ce qui inscrit ce spectacle dans le registre de la performance plus que du théâtre. La convocation de langages dramaturgiques non verbaux comme la vidéo, la projection de texte et la musique s’apparente davantage à une forme de traduction au sens où l’on transfère une signification, un récit, d’un système de signes à un autre. La musique, live mais invisible (on découvre tardivement la présence des musiciens au-dessus de la scène), transcrit – subjectivement interprétée par le metteur en scène – l’atmosphère générale du livre.

La scénographie elle-même est une traduction : elle concrétise par un langage en trois dimensions l’image mentale que se forme le lecteur. Dans ce système scénographique, l’escalier joue d’ailleurs un rôle prépondérant ; il constitue un accès au labyrinthe de l’imaginaire bolañesque. La projection, qu’elle soit de texte ou d’images, permet de brouiller les espaces, de leur donner plus de profondeur, plus d’amplitude ou au contraire plus d’étroitesse. Plus largement, la scénographie complexe d’Hubert Colas, tout en frontières, en niveaux et en perspectives labyrinthiques, est marquée par la notion de médiateté : le spectateur n’a que très rarement accès aux comédiens, qui sont souvent séparés de sa perception par une vitre, un voile – ou le transfert de l’image par la vidéo, qui ne nous en offre que quelques bribes subjectives, parcellaires. Le caractère non seulement étrange mais étranger, toujours un peu distancié et froid, de la langue bolañesque justifie ce choix. Car bien que traitant du drame, de la violence, de la passion, de l’horreur, il y a une mise à distance permanente par l’auteur de son matériau, que ce soit par la froideur clinique de la description, par l’humour ou par l’érudition.

L’incarnation, révélation ou trahison ?

La question des « espaces » qu’offre le texte de théâtre à l’interprétation, et dont serait a priori dépourvu le matériau romanesque, opère singulièrement en ce qui concerne les personnages. Le personnage de roman est-il disponible à l’interprétation et à l’incarnation ? Le choix de tel ou tel acteur va déterminer l’adhésion du public, qui imaginait son « héros » sous d’autres traits et qui résistera ou non au choix d’incarnation. Ainsi, il n’est pas anodin d’avoir choisi d’introduire un caméo de Vincent Macaigne, qui crée un lien non dénué d’humour entre nos repères contemporains français et l’univers du Chilien.

Par ailleurs, Bolaño cultive l’ambiguïté des personnages qui, se retrouvant d’un texte à l’autre tout en changeant de fonction ou de biographie, peuvent être conçus comme des avatars les uns des autres – voire de Bolaño lui-même – en un système de clés d’identification générateur de complexité et de mystère. Ceci ajoute à la difficulté de l’incarnation, en même temps que le théâtre permet de jouer avec grand intérêt sur ces ambiguïtés, notamment en faisant jouer plusieurs rôles par le même comédien : ici par exemple, le choix de faire jouer les personnages d’Archimboldi et d’Amalfitano par le même comédien (Frédéric Leidgens) est le moyen pour Gosselin de poser une équivalence entre différentes formes du mal, celle de la barbarie nazie et celle, plus ordinaire, de l’homme face à sa vacuité existentielle.

L’expérience titanesque de Julien Gosselin est l’occasion d’une réflexion plus large sur l’adaptation d’une œuvre romanesque à la scène ; elle nous montre comment le roman, voué à l’intériorité affective et intellectuelle du lecteur solitaire, parvient à se faire expérience collective. Mais c’est avant tout une ouverture singulière vers l’une de ces « grandes œuvres imparfaites qui ouvrent des chemins dans l’inconnu »9, et qui aura marqué le tournant du siècle.

- Paru en 2004 ; 2008 pour la traduction française, chez Christian Bourgois, traduction par Robert Amutio. ↩︎

- En France en tout cas, où toute l’œuvre n’a d’ailleurs pas encore été traduite en entier. ↩︎

- 2666 avait déjà été adapté au théâtre en 2007 par l’Espagnol Alex Rigola. Le spectacle durait cinq heures. ↩︎

- J. Gosselin, note d’intention pour 2666. ↩︎

- C’est le dernier texte sur lequel Bolaño a travaillé, avant de mourir de maladie à l’âge de 50 ans. Il est inachevé mais, d’après l’éditeur, dans un état « très proche de celui qu’il considérait comme définitif ». ↩︎

- 2666 fut publié – à titre posthume – en un seul volume contre les intentions du romancier qui comptait faire paraître séparément ses cinq parties, essentiellement pour des raisons pratiques. ↩︎

- Plus de 1300 pages en poche.

↩︎ - Très engagé à gauche, Bolaño qui avait quitté le Chili pour le Mexique à l’âge de quinze ans y est retourné juste avant le coup d’État de Pinochet en 1973. Il y a d’ailleurs fait quelques jours de prison. ↩︎

- Roberto Bolaño, 2666, édition Folio, p. 349. ↩︎