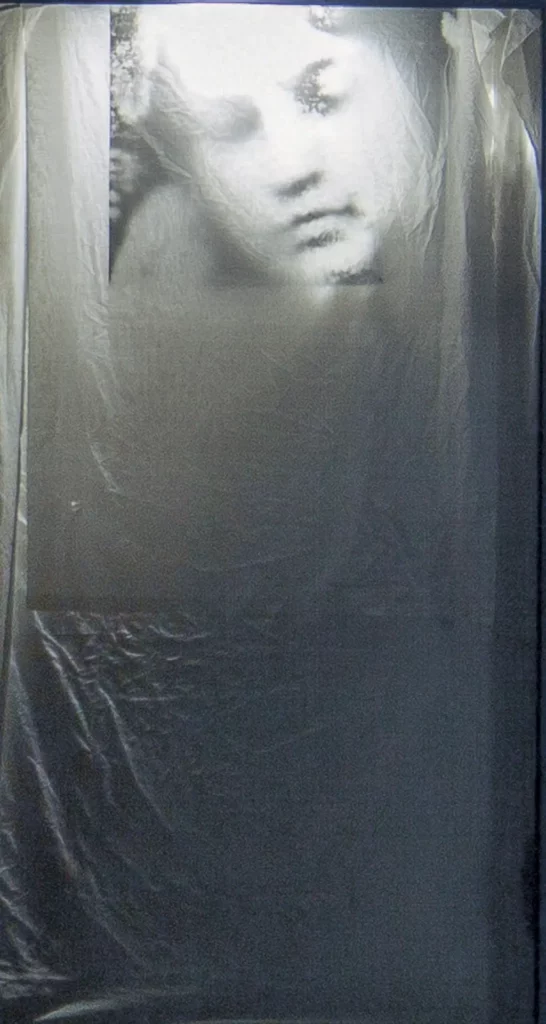

Il y a des années, lorsque j’épiais, dans les musées, la présence des rideaux auxquels je m’apprêtais à consacrer un essai, un tableau séduisit mon regard : il exposait l’image d’un pape au visage à moitié caché par un voile à la transparence étrange. Pas un de ces rideaux de prestige qui exaltent un protagoniste sur la scène du monde ni de ceux qui relativisent sa portée sociale, mais un voile… Plus tard, j’appris qu’il s’agissait d’une modalité couramment adoptée pour indiquer la disparition du personnage, son absence, son décès. Le voile de la mort, mais aussi de la persistance d’un être qui ne s’efface pas tout à fait, qui perdure dans l’interstice entre ici et maintenant. Gué où s’enlacent oubli et mémoire.

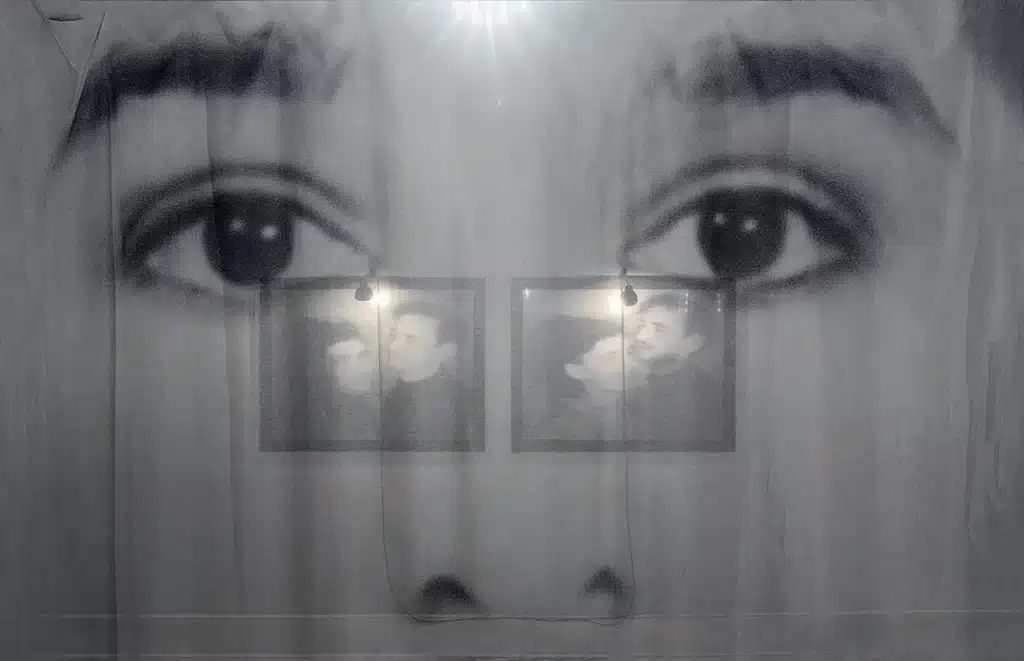

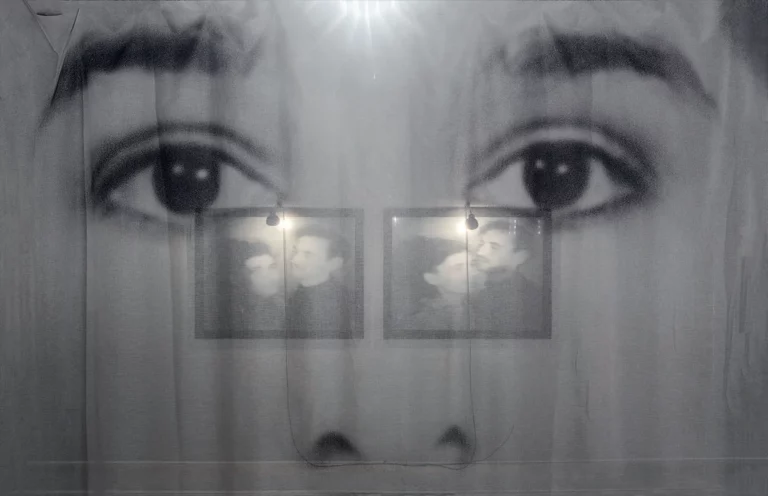

C’est de pareils voiles que dispose Boltanski dans sa récente rétrospective « partielle » intitulée Faire son temps. Ou, autrement dit, conclure, « mettre un terme ». Fin de parcours !

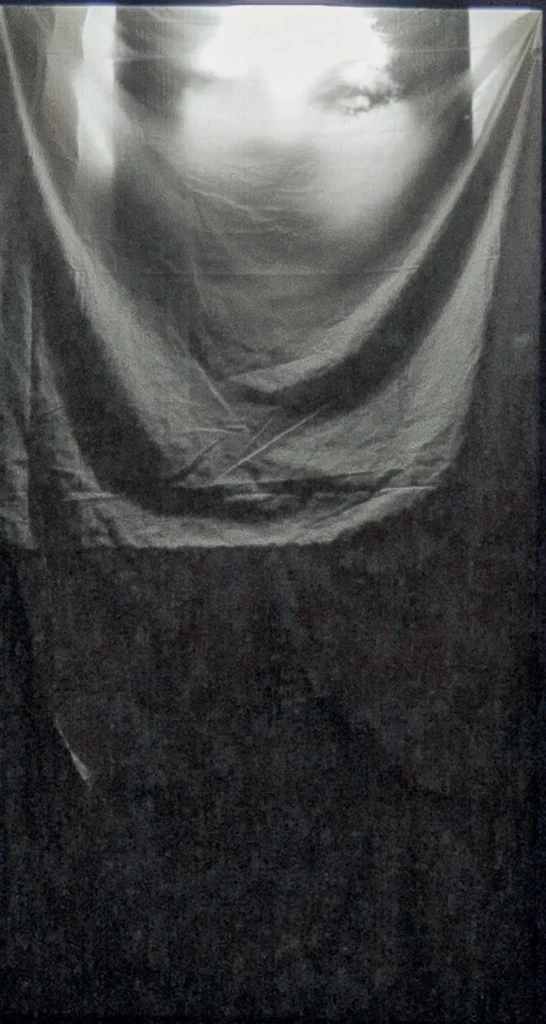

Les voiles se démultiplient pour donner à voir des visages, surtout des femmes, dont les yeux s’ouvrent et regardent paisiblement. Regards sereins, ni inquiets ni anonymes, regards identifiables. Regards vibrant sur les voiles qui instaurent un espace fantomal, organisé telle une scénographie de la mémoire. Mémoire flottante, fragile, mouvante. Voiles du souvenir… Également « voiles de Véronique », précise par ailleurs Boltanski. Voile sur lesquels se distingue non pas une figure mystique, mais bien au contraire un visage féminin, proche et laïc ! Jésus, dont l’empreinte reste immuable à Turin, se trouve ici remplacé par le portrait démultiplié d’une femme déposé sur la matière transparente des tissus qui en conserve l’empreinte. Les voiles de la mémoire et du deuil à jamais résolu. Et, dans l’ombre, les visiteurs errent dans ce royaume des fantômes. Le portrait de Boltanski lui-même paraît aussi sur un de ces rideaux transparents, il est déjà du côté de la mort, de la disparition que brouillent dans leur visite les passants silencieux.