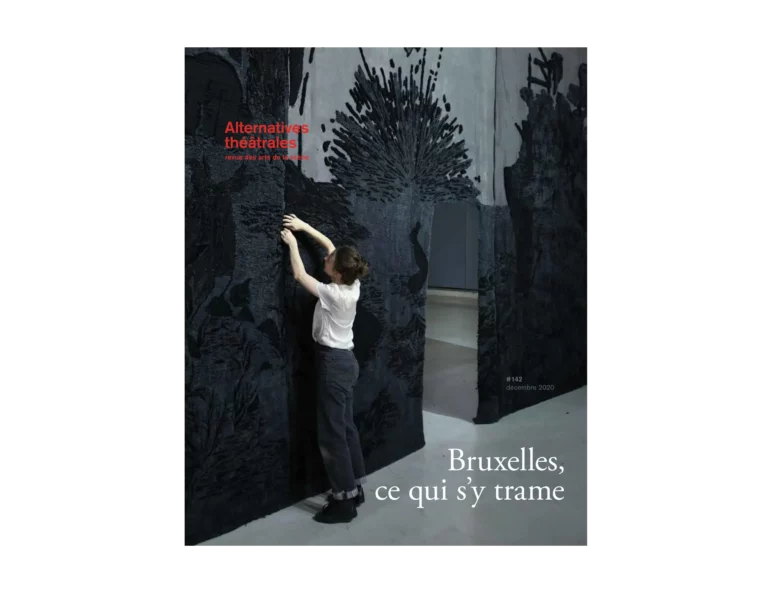

Lara Barsacq a créé deux chorégraphies autour d’Ida Rubinstein, danseuse, mécène. Dans le solo Lost in Ballets russes, elle prend pour point de départ une peinture de Léon Bakst représentant Ida en mouvement. Lara Barsacq commence le spectacle en imprimant en sérigraphie cette image avec pour fond musical Léonard Bernstein commentant Le prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy. Le spectacle se déploie au fil de la construction d’un autel pour un rite d’adieu. La seconde création, dansée en trio, parcourt l’oeuvre d’Ida Rubinstein et le deuil y apparaît en filigrane. Les deux s’articulent autour d’éléments communs : l’archive, la parole, la danse, le rituel.

L’archive : Dans Lost in Ballets russes, elle est image, reproduction d’une peinture. Elle n’est pas pas là pour remonter le fil de l’histoire de la danse au XXème siècle. L’indice est dans le titre avec le mot “lost” : perdu, disparu. Un choix a été opéré dans les archives disponibles, elle est la somme de deux liens : l’un généalogique : le peintre est le grand-oncle du père de la danseuse, le deuxième tient à l’imaginaire, au désir. A six ans, Lara Barsacq voulait devenir Ida dont elle voyait le poster affiché dans la cuisine familiale. D’autres images peintes par Léon Bakst seront déposées sur la scène, elles représentent toutes une chorégraphie des Ballets russes. Lara Barsacq va reprendre le mouvement peint sur chacune d’elle en citant le titre de la chorégraphie à laquelle chacune se rapporte.

D’autres archives sont des objets transmis de génération en génération : une parure et une tenture (issues de décors des ballets russes), objets sur lesquels la chorégraphe pourrait prendre appui pour raconter une histoire. Mais rien ne sera dit de leur usage passé, ils sont là pour témoigner, participer à ce parcours avec les morts (Ida, Léon, le père).

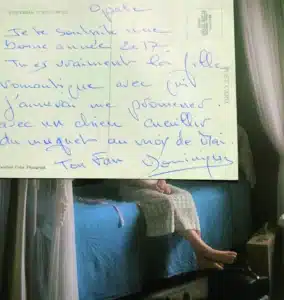

Ce sont des écrits qui nourrissent, principalement, Ida don’t cry me love. Ainsi la chorégraphe citera ce que Bronislava Nijinska disait d’Ida Rubinstein et de son corps, situera les particularités de l’art de cette danseuse, synthétisant les critiques de l’époque. Des musiques comme Narcisse et Echo de Tcherepnine, une évocation de La Nave, film court réalisé en 1921 d’après les écrits de Gabriele D’Annunzio, seul témoignage filmé du corps d’Ida Rubinstein en mouvement et qui est repris par une des danseuses. Ceci permettra d’évoquer plus précisément quelle danseuse fut Ida, sa pratique du mime, ses sources d’inspiration puisées dans ses voyages en Grèce autour des figures mythologiques féminines. Une lettre à Léon Bakst est citée, une anecdote sur la rencontre entre le bébé léopard d’Ida et Diaghilev est contée…

Images, écrits… ces archives sont là pour le souvenir, pour un “re-member”, pour redonner corps, pour créer.

La parole/le texte : dans Lost in Ballets russes, la chorégraphe décrit les actes qu’elle va poser. Notamment au début où d’un sac elle va tirer les premiers éléments d’une installation : une boite avec des photos de son père, une parure et une tenture provenant d’un décor des Ballets russes. Lara Barsacq utilise aussi la voix off pour s’interroger sur l’influence de l’espace et de lieux sur les corps. Elle ne se place pas dans une perspective historique mais se demande comment certains éléments agissent sur les corps pour les mettre en mouvement et les déployer. Elle s’interroge également sur les traces, sur les forces invisibles qui traversent les corps, sur la mémoire cellulaire, en quelque sorte sur la métamorphose. En off toujours, elle nous parle des Hopis qui pensent que dans chaque objet, il y a une âme ; au public d’en attribuer une à l’installation aménagée sur le plateau.