Peu de travaux existent vraiment sur les formes scéniques qui prennent place dans la rue, sauf à prendre en compte ceux qui décrivent des processus artistiques en les évaluant au regard des critères des études théâtrales qui concernent majoritairement le « théâtre en salle ». Or, selon nous, certaines pratiques brésiliennes de rue de la dernière décennie1 peuvent nous conduire à questionner autrement notre rapport au théâtre, et peut-être à considérer les expériences en milieu urbain comme une pratique sous le principe du (dés)ordre créateur. C’est-à-dire, et ce sera l’objet de cet article, la mise en place d’un ensemble de conditions pour un usage spatial différent de la ville, peut-être plus sauvage, plus nomade, plus ouvert à l’inattendu.

Un enjeu d’abord spatial.

L’espace urbain contemporain est l’endroit de rencontre de plusieurs références : du passé, de la mémoire, du présent, du mouvement, du devenir et de l’avenir. C’est-à-dire que l’espace urbain contient un ensemble des temporalités recensées2. Ces signes parlent de la vie pratique et du quotidien (affiches, journaux, panneaux publicitaires, système signalétique qui signale un musée, un théâtre, etc.). Et au cœur de cette ville, il y a le passant, incertain, être en mouvement, être en déplacement. D’après la pensée de G. Deleuze et F. Guattari3, la rue est un lieu soumis à des glissements, des renversements ou, pour le dire de manière moins métaphorique, soumis à un jeu dialectique entre virtualisation et concrétisation, entre ouverture vers un champ de possibilités et clôture, arraisonnement, fermeture, interdits. De notre point de vue, il est clair que l’espace urbain est virtuellement un espace susceptible d’être transformé, voire d’être un espace qui appelle la transgression et l’instabilité. Certaines pratiques artistiques brésiliennes de rue semblent ainsi user de cette configuration.

Les exemples : Falos & Stercus et Ói Nóis Aqui Traveiz.

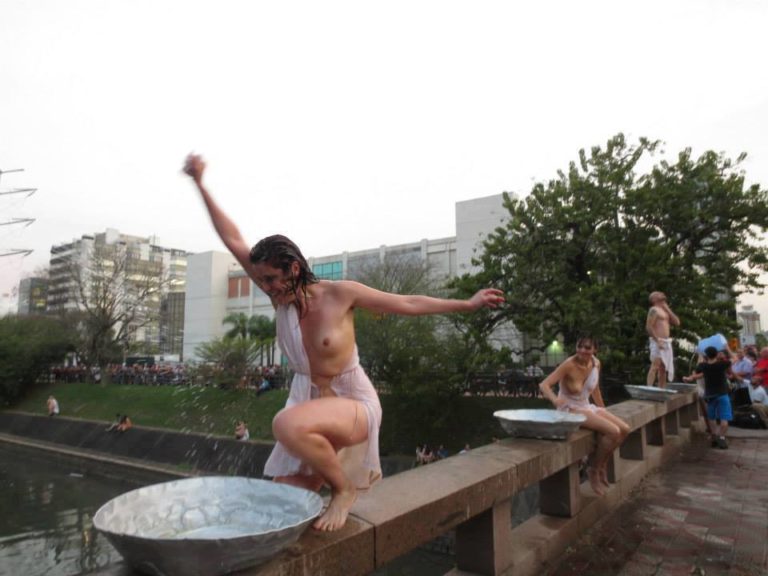

Le Falos4 a été fondé en 1991 à Porto Alegre, grande ville située à l’extrême sud du pays. Lors du 22ème anniversaire du collectif, il a créé la proposition Ilha dos Amores — Um diálogo sensual com a cidade (Île des Amours — Un dialogue sensuel avec la ville)5 en septembre 2013. Le thème ainsi que le titre Île des Amours se réfèrent à un passage de l’œuvre Os Lusíadas (Les Lusiades)du poète portugais Luís Vaz de Camões, notamment les chants IX et X6 où les navigateurs reviennent dans leur patrie. « L’île » mise en place par le Falos correspond alors à une résidence artistique ouverte à d’autres artistes de la scène. 25 participants, dans des séquences de 50 minutes, interviennent alors dans un processus qui consiste à mobiliser les passants et à perturber le trafic automobile de Porto Alegre autour du canal pollué Arroio Diluvio, près du centre-ville. Le point de départ pour les artistes était de quitter tous ensemble le « camp de base » avant d’entreprendre, chacun à leur manière, l’assaut de la ville. Ils arrivaient alors simultanément de tous côtés et leurs présences soudaines produisaient une multiplicité de situations, d’images, de partitions chorégraphiques et d’espaces inattendus.

Le groupe (auto-nommé tribu) Ói Nóis Aqui Traveiz a été créé le 31 mars 19787 à Porto Alegre lorsque le pays se trouvait encore sous le régime de la dictature militaire. Dans une organisation qu’ils revendiquent collective, ilest un des plus importants collectifs scéniques d’Amérique latine.

La proposition Onde ? Ação nº 2 (Où ? Action n° 2) est issue d’une mise en scène réalisée antérieurement par le groupe qui s’appelait Viúvas – Performance sobre a Ausência (Des Veuves – Performance sur l’Absence)en 2011. Celle-ci a été jouée dans une île au large du lac Guaíba, dans la banlieue de Porto Alegre, populairement connue sous le nom de « île de la prison ». Exposé en tant que pratique urbaine8, Onde ?… est présenté depuis 2011 dans un format court (environ 40 minutes) autour du sujet proche de Viúvas. Ce motif est connu au Brésil puisqu’il s’agit des veuves des disparus politiques, des femmes anonymes qui luttent pour avoir des précisions sur ce qui s’est réellement passé avec les corps de leurs maris, leurs enfants, leurs petits-fils, leurs frères, leurs amis. Ainsi voit-on défiler une sorte de cortège de veuves dans les rues du centre-ville de Porto Alegre, parfois en silence, parfois en criant les noms de quelques disparus politiques.

Le principe du (dés)ordre créateur.

Dès lors, et songeant aux deux exemples qui soutiennent cette analyse qui tend à interroger le geste artistique au sein du quotidien et de la rue, il nous semble évident que ce principe du contact entre geste esthétique et vie quotidienne est le creuset de l’expérience transgressive. C’est pour cela qu’on évoque le (dés)ordre créateur9. Et si nous mettons une parenthèse au préfixe « des », c’est parce que, comme le rappelle G. Balandier, « ordre et désordre ne se séparent pas »10. Ils ne désignent pas seulement un « état », mais forment un processus complémentaire. Parce que « l’ordre » ne peut être compris sans faire référence au « désordre », et qu’il s’agit d’un processus indissociable et simultané. Or, comme le rappelle le sociologue, la nature n’est pas si ordonnée ; elle n’est pas une entité linéaire, mais tout au contraire n’obéit qu’à la règle de l’aléatoire. En cela, ce qui caractérise le monde, c’est un processus chaotique ; et c’est la raison pour laquelle G. Balandier envisage le mécanisme du désordre et du chaos comme un principe créateur, fécond. En définitive, à travers ce couple indissociable « ordre/désordre », toujours présent dans la société, il nous semble que nous retrouvons le rapport dialectique que G. Deleuze et F. Guattari questionnent à travers le rapport actualisation-concrétisation. Et pour clore sur notre ajout de la parenthèse « (des) » à « ordre », disons que nous voulons souligner ici qu’il y a un amalgame soudé, quelque chose de l’ordre de la fusion qui n’est pas séparable.

Aussi, quand les artistes du Falos bloquent la circulation des voitures, marchent à contre-sens du flux des automobiles, escaladent les équipements urbains ; quand la tribu Ói Nóis perturbe le trafic du métro, après avoir perturbé la rue en parlant aux passants des disparus politiques, en rappelant les noms des disparus à l’oreille de ces derniers qui brouillent la frontière entre jeu et actualité ; quand tous les deux groupes n’induisent pas de gigantesques structures de décor, à l’exception de quelques accessoires et objets déplaçables ; quand, grâce au caractère nomade du déplacement dans l’espace, ils peuvent improviser plus librement face aux situations inattendues, ils s’infiltrent dans la ville, ils ne font pas que déclencher un désordre. En fait, selon nous, ils viennent contrarier l’organisation de la ville urbaine. Ils viennent percuter cette ville en introduisant du « dés-ordre » ou en mettant en place une dynamique à même de construire un autre ordre. Et s’il est bien question à travers ces pratiques d’un enjeu esthétique, alors celui-ci passe par une poétique du contact qui ne peut prendre place que dans le milieu urbain. Parce que l’enjeu du « (dés)ordre » ne peut s’accomplir qu’à l’endroit de la figure centrale qu’est le passant : ce cœur de la ville. « Dans chaque utopie, il n’y a pas que des songes : il y a aussi une protestation. »11

- On parle de pratiques scéniques de la dernière décennie, surtout jusqu’à 2016 (année de la destitution de la présidente Dilma Rousseff). Depuis 2016, le pays connaît une instabilité politique et économique majeure, ce qui met encore plus en péril le travail des groupes et compagnies des arts vivants. ↩︎

- Milton Santos, La Nature de l’Espace. Technique et Temps. Raison et Émotion, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 44, trad. du portugais par Tiercelin M.-H. ↩︎

- Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux : Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Minuit, 1980. ↩︎

- Voir Falos & Stercus (org.), Falos & Stercus, Ação et obra – Trajétória marcada por inconformismo e prazer, Porto Alegre, Bestiário, 2009. La recherche artistique du groupe repose sur trois axes principaux : l’hybridation de références esthétiques ; la mise en place d’une ambiance souvent érotique, avec l’emploi de la nudité totale ou semi-totale des comédiens ; la recherche d’espaces alternatifs pour les créations, y compris les façades et murs des bâtiments, les rues et les parcs. ↩︎

- La captation vidéo de cette proposition artistique est disponible in www.youtube.com/watch?v=FAqCXNXG-JM, lien consulté le 25 avril 2018. Sa présentation a eu lieu le 13 septembre 2013 à Porto Alegre. ↩︎

- Passages qui mettent l’accent sur les « compensations » qu’ont les héros récompensés de leur effort et de leur courage en partageant les plaisirs divins. Vénus entreprend donc de les conduire vers une île paradisiaque, généreuse en toute chose (arbres, fruits, musique, vin, nymphes…) afin d’aiguiser et de provoquer leurs cinq sens. ↩︎

- Voir Sandra Alencar, Atuadores da Paixão, Porto Alegre, Secretaria Municipal de Cultura/ Fumproarte, 1997. La recherche artistique du groupe, à la fois poétique et politique, repose sur un principe essentiel : celui de mettre en dialogue les idées d’Artaud (pour son rapport au caractère rituel) avec celles de Brecht (pour son rapport à la dialectique). ↩︎

- Sa captation est disponible in www.youtube.com/watch?v=4bSTdZPrrYY, lien consulté le 25 avril 2018. La première a eu lieu le 31 mars 2011. ↩︎

- Georges Balandier, Le Désordre, éloge du mouvement, Paris, Fayard, 1988. ↩︎

- Ibid., p. 12. ↩︎

- Oswald de Andrade, Do Pau-Brasil à Antropofagia e às Utopias : Obras Completas, v. 6, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, p. 194. C’est nous qui traduisons. ↩︎