Voilà plus de dix ans qu’est toujours jouée Invisibles, la pièce écrite et portée à la scène par Nasser Djemaï. Il l’a mise à l’affiche, en inaugurant son entrée en fonction à la tête du Théâtre des Quartiers d’Ivry (Centre dramatique national). Quels qu’aient été les succès et récompenses récoltés avec ses autres réalisations, Invisibles demeure son drapeau.

Dans cette œuvre, s’allient avec bonheur la justesse sociologique et un lyrisme pudique. L’auteur y révèle les conditions de survie, dans un foyer pour « chibanis » (« cheveux blancs », en arabe). Ce sont des travailleurs immigrés que la loi oblige à résider en France, au moins six mois par an, sous peine de perdre leurs droits à une maigre retraite. Vif hommage au père, la pièce, lourde d’un passé d’exploitation et d’effacement, effleure, au passage, mine de rien, un grand pan d’histoire franco-algérienne ; depuis les retombées de la guerre d’indépendance jusqu’à la machine économique des « Trente Glorieuses », dont ces hommes furent le combustible d’élection, dans le bâtiment et les travaux publics, dans les mines ou l’industrie automobile.

Après une année de nombreux entretiens, assortis d’un travail vidéo, audio et photographique assidu, le tout mené dans des cafés sociaux, des foyers, à la porte des mosquées ou devant les montées d’immeubles, auprès d’une foule d’interlocuteurs plus ou moins diserts, il a fallu trouver la trame propre à une fable, étape conduite en collaboration avec Natacha Diet, dont Nasser Djemaï tient à dire que, depuis 2005, elle joue un rôle central dans la dramaturgie et la structure de ces récits.

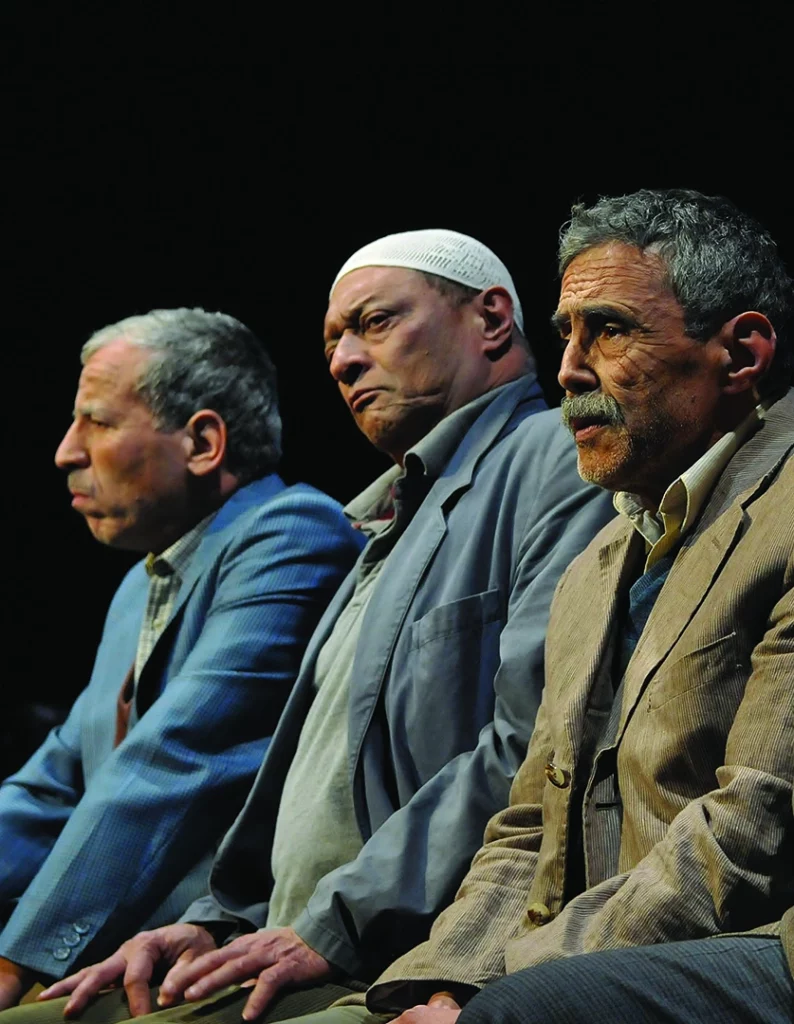

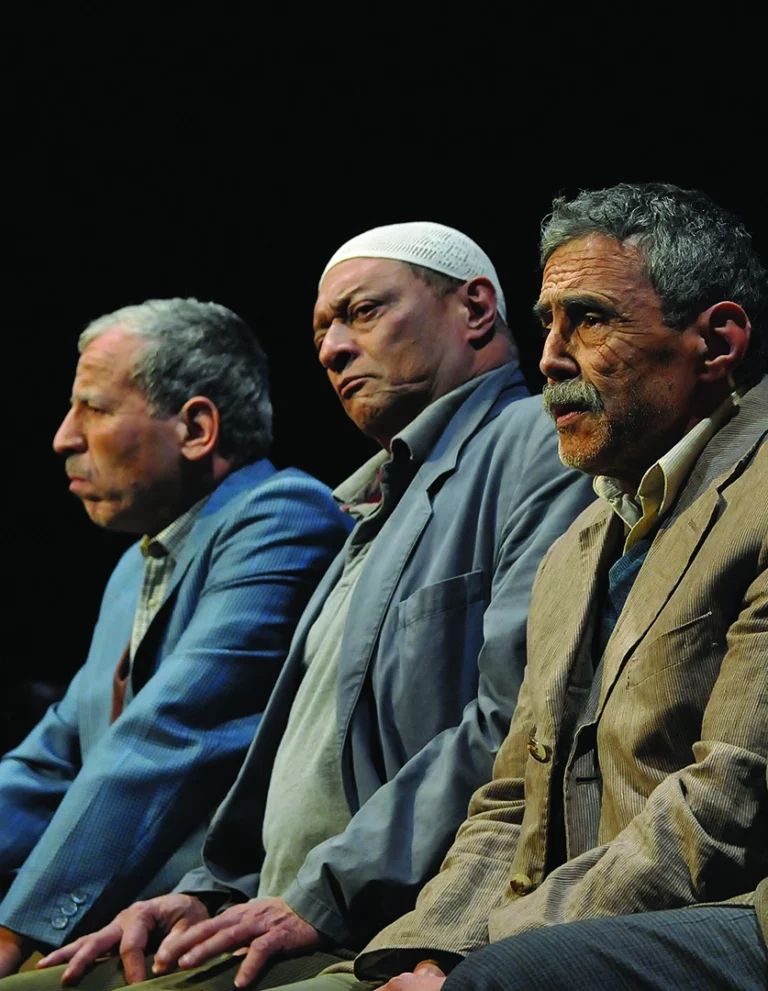

Cela s’ouvre sur l’entrée en scène d’un jeune homme nommé Martin Lorient (David Arribe). Il a souffert chez le dentiste et s’est fait casser la gueule à la sortie du métro. On apprend que sa mère, Louise, vient de mourir du cancer. Pour tout viatique, elle lui a laissé un coffret, ainsi que quelques mots chuchotés à l’infirmière : « Mon fils, il faut qu’il sache… Il faut qu’il retrouve son père… El Hadj… Docteur Raphaël… ». La quête du jeune homme le conduit auprès de Majib (Angelo Aybar), Shériff (Kader Kada), Hamid (Azize Kabouche, qui a repris ce rôle initialement créé par Mostéfa Stiti), Driss (Lounès Tazaïrt). Tous veillent sur El Hadj (Azzedine Bouayad), immobile, muet, mourant, en qui Martin finira par découvrir son géniteur.

De parties de cartes ou de dominos en souvenirs ressassés, passant du français à l’arabe dans la même phrase, de zizanies bourrues en éclats de rire, l’existence de ces hommes, qui rêvent de retourner au bled, prend subtilement corps sous nos yeux et dans nos oreilles, car « l’œil écoute », n’est-ce pas ? La mise en relief de personnalités distinctes abolit d’un coup l’hypocrite anonymat que recouvre, en effet, la si vague notion de « travailleurs immigrés ». Voilà des hommes dignes, lucides, en aucun cas dupes de leur condition, enfin inscrits dans la lumière de leurs singularités respectives.

Sur l’écran en fond de scène (création vidéo de Quentin de Courtis), défilent à point nommé des images de femmes : mères, épouses ou filles, en qualité de fantasmes ou de réminiscences, tandis que des musiques de là-bas (création sonore de Frédéric Minière et Alexandre Meyer) escortent ce voyage sur place, accompli avec tact par des comédiens qui évitent à tout prix le pathos.

Avec la réalisation de ce récit initiatique mené sur un mode poétique indéniable, sous lequel se faufile une réflexion d’ordre socio-politique irréfutable, Nasser Djemaï – dont on n’ignore pas qu’il est aussi un acteur de valeur – effectue un pas au-delà, bénéfique, dans un univers dramaturgique rigoureux, d’où résulte un objet théâtral qui émeut sans faiblesse, en levant le voile sur une part maudite de la société française.

Pour finir, laissons-lui la parole, car dans les attendus du spectacle, il signifie précisément de quoi il retourne :

« Tout le monde a entendu parler, de près ou de loin, de cette génération qui a dû baisser la tête pour survivre, intériorisant ainsi la honte, l’humiliation et la haine. Comment rire et s’amuser de ça ? Comment briser ce cliché ?

J’ai vu mon père joyeux, ayant des fous-rires incroyables avec ses amis. Ils se charriaient les uns les autres et tous finissaient la soirée en parlant du bled, de la famille, de leurs projets futurs.

Tout le monde ne connaît pas les joies, les petits bonheurs du quotidien, les amitiés tissées au fil du temps, l’attachement viscéral à la terre d’accueil et toutes ces aventures humaines positives, qui ont transformé et modelé ces hommes. Dans ces paradoxes du quotidien, et sans complaisance, la parole de ces invisibles doit surgir. Une parole audible, sans concession, avec des corps, des visages, des voix, que nous n’avons pas l’habitude de voir, ni d’entendre.

La nécessité du projet se trouve là où je pourrais être un petit enfant assis sur les genoux d’un de ces « chibanis » qui me raconte des histoires et qu’on puisse rire ensemble. »