L’autrice et metteuse en scène d’origine irakienne Tamara Al Saadi, passionnée par les interactions entre sciences sociales et théâtre, crée Istiqlal (Indépendance, en arabe). Après Place (2019) qui abordait la difficulté de vivre avec des origines multiples à travers un questionnement, empreint de sociologie, sur l’assimilation, elle signe ce spectacle poétique et politique, en français et en arabe. Une fable sur les traces du colonialisme en Irak et ses morsures dans l’âme et le corps des femmes.

Comment convoquer un passé familial inconnu et enveloppé de silence, qui conditionne le présent et dont le corps, inconsciemment, porte les stigmates ? Que peut-on apprendre de soi en découvrant son histoire familiale ? C’est la quête de Leïla, personnage central d’Istiqlal. La jeune femme vit en France, à notre époque. Une jeunesse somme toute banale si ce n’est qu’on découvre qu’elle est entourée par les fantômes de ses aïeules irakiennes, dont sa mère (bien vivante et proche de sa fille) ne lui a jamais parlé. Mais les « silences hurlent », et Leïla cherche à connaître son passé. C’est ainsi que la jeune femme commence par apprendre l’arabe grâce à Julien, son amoureux, un photographe de guerre avide de reconnaissance, qui parle libanais. Un intérêt pour la langue arabe que la mère de Leïla ne voit pas d’un très bon œil. « Quand tu t’appelles Julien, tu peux apprendre l’arabe, c’est exotique. Quand tu t’appelles Leïla, c’est dangereux », explique-t-elle ainsi. Qu’importe ce que peut lui dire cette belle femme, plantureuse et fantasque, qui adore se déguiser, le plus naturellement du monde, en souris géante ou en danseuse orientale – la pétulante Lula Hugot – pour amuser sa fille, Leïla poursuivra sa quête. À partir de cinq générations de femmes (Leïla, sa mère et quelques-unes de leurs ancêtres), Tamara Al Saadi fait s’exprimer les mortes, les fantômes et les photographies – grâce à un travail corporel habile sur les comédiens de la chorégraphe Sonia Al Khadir. On découvre un fantastique amené avec subtilité, un « jeu de rêve1 » qui permet, par un détour ingénieux, à ces femmes, victimes de violences, de raconter leurs drames. Et, ce faisant, de permettre peut-être à Leïla de mieux comprendre qui elle est.

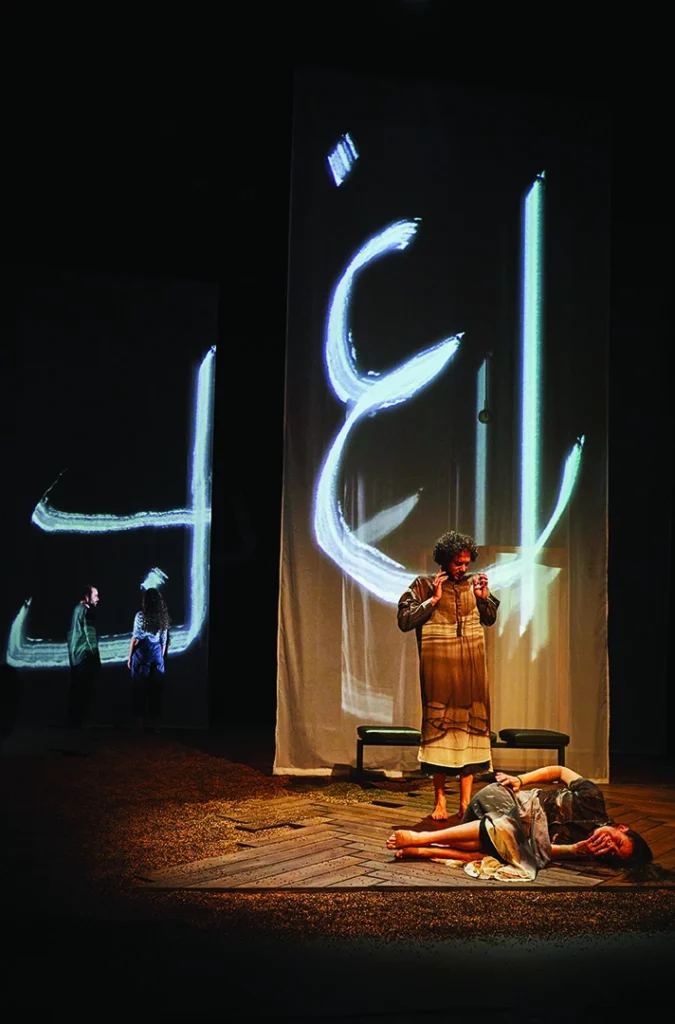

Il y a aussi dans Istiqlal des gestes esthétiques et un sens de la fable qui rappellent le théâtre de Wajdi Mouawad. Dans cette façon, à la fois délicate et réaliste, qu’a Tamara Al Saadi de raconter par-delà le temps des histoires longtemps tues et de les dessiner dans l’espace avec élégance et sobriété. Les voix des aïeules, liées à leur petite-fille malgré la mort, rappellent ainsi le récit des femmes de Forêts dans laquelle une jeune québécoise partait à la recherche de son passé familial à la mort de sa mère… La scénographie propose cette capacité miraculeuse à entraîner loin l’imagination du spectateur avec peu. Du sable figurant ici la campagne irakienne, ou là quelques meubles, un appartement parisien. Le tout s’appuyant sur des lumières intelligentes et subtiles.

Istiqlal a pourtant été écrite en partie à partir d’enquêtes et de témoignages. Une démarche d’autant plus intelligente que l’on comprend que le propos est de montrer l’impact brûlant, aujourd’hui encore, de la colonisation sur la culture. Et donc aussi le corps et l’esprit des femmes. Qu’il s’agisse de l’aïeule qui meurt d’avoir voulu apprendre à écrire ou de sa petite fille qui cherche à comprendre d’où elle vient, Tamara Al Saadi raconte une histoire, inspirée de son passé familial, qui conjugue les époques et les langues, y compris visuellement, grâce à une écriture scénique passionnante, qui fait entendre et voir la langue arabe sur le plateau – calligraphiée en direct, sur de grands voiles blancs). Tamara Al Saadi, comme dans Place, traduit sur scène ses questionnements intérieurs, sans jamais tomber dans un réquisitoire stérile ni faire sombrer sa pièce dans le carcan du mélodrame. Istiqlal est émouvant bien sûr : les drames des aïeules et les difficultés de Leïla à vivre son histoire d’amour nous touchent. Mais Tamara Al Saadi ne s’enferme pas dans ce registre : la pièce est aussi pleine de drôlerie, notamment lorsque l’autrice croque, non sans tendresse, les bourdes et les hésitations de la jeunesse. Ou lorsque des ruptures de ton exaltantes pour le spectateur nous font par exemple passer d’une reprise a capella de Lena Chamamyan sur fond de nuit étoilée dans le désert, à Daddy Cool de Boney M lors d’une fête parisienne.

Mais la force du spectacle est d’avoir convoqué des fantômes et d’avoir eu la finesse de les mêler aux vivants. Car le fantôme est le « théâtre qui doute », porteur potentiel d’une révélation ou tout au moins d’une rencontre, comme l’écrit Monique Borie2. À travers ces Irakiennes, dont la voix semble venir de si loin, Tamara Al Saadi invite en effet à écouter ou à imaginer la voix des mortes. Les siennes mais aussi les nôtres. À travers les revenantes de Leïla, Istiqlal esquisse la possibilité d’une consolation au présent, par la connaissance de son histoire.