MIKE SENS : De quand date ta première rencontre avec l’œuvre de Werner Schwab ?

Stanislas Nordey : C’était au Kunsten Festival des Arts. J’ai vu le spectacle du Trust Theater. Il présentait entre autres deux pièces de Schwab que j’ai mises en scène au Théâtre Gérard Philipe. Je m’étais procuré les surtitres d’EXTERMINATION DU PEUPLE et j’en ai aimé la langue. Comme la première fois que j’ai lu le théâtre de Pasolini, j’ai été saisi par le mélange de la poésie, de l’obscène et de la violence, par cette écriture à sang chaud. À l’époque on disait « de coure façon Schwab, c’est intraduisible ». J en ai fait le deuil, sans pour autant l’effacer de mon cerveau. Quand Michel Dezoteux a mis en scène LES PRÉSIDENTES, le désir de monter Schwab a recommencé à me travailler. Mais ce qui me plaisait à l’époque était avant tout l’aspect ludique de sa langue : je n’avais pas encore pris conscience de la dimension philosophique de l’œuvre.

M. S. : Comment relies-tu Schwab à la réalité contemporaine ?

S. N. : L’écriture de Schwab est pour moi vraiment d’aujourd’hui. J’ai rarement eu cette sensation-là vis-à-vis des auteurs que j’ai montés. C’est une écriture européenne qui a des résonances très fortes avec tout ce qui fait notre monde actuel, non pas tant au travers

des thèmes qu’il aborde que dans le geste même de l’écriture. C’est comme si cette langue avait avalé toutes les écritures du vingtième siècle et les recrachait comme du vomi, en les mélangeant toutes. C’est à mon avis une des caractéristiques du temps : on a accès à tellement de savoirs qu’on est forcément des espèces de recycleurs. Schwab échappe au positionnement par rapport aux grands auteurs allemands, à la lignée Büchner, Brecht, Müller. .., peut-être parce qu’il n’a pas eu de formation classique, qu’il est imprégné de culture rock. Mais en même temps, il apparaît avec évidence, notamment dans une pièce comme ENFIN MORT, ENFIN PLUS DE SOUFFLE, qu’il connaît le théâtre sur le bout des doigts. Sa position est intenable : à la fois hors du système théâtral et totalement imprégné de ses auteurs. Je ne crois pas du tout à l’hypothèse de l’artiste génial qui s’est enfermé pendant trois ans pour écrire ses pièces sans jamais être allé au théâtre auparavant. Pour moi, il n’y a pas d’innocence dans sa démarche. Il triche et sa tricherie me plaît.

M. S. : Est-ce qu’on peut faire un lien entre Schwab et les préoccupations des jeunes auteurs « Du monde entier » que tu as fait découvrir l’année dernière ?

S. N. : L’écriture de Schwab n’est pas universelle. Il écrit de l’Autriche en Autriche. Il écrit violemment de l’endroit où il est. Je ne crois pas à une Communauté d’Europe ; il n’y a que des particularismes, des quartiers. Les auteurs parlent chacun de l’endroit où ils vivent, de l’endroit qu’ils connaissent. Je pourrais donc difficilement les mettre en relation les uns avec les autres. Chacun des trente-deux auteurs que nous avons rassemblés dans « Du Monde entier » parle depuis des endroits très différents. J’aurais beaucoup de mal à dégager une ligne. J’ai senti au contraire des particularismes très forts. Entre la pièce danoise (Peter Asmussen) et la pièce espagnole (Rodrigo Garcia), il y a, d’une certaine manière, plus qu’un continent. Le seul lien que je trouve entre ces auteurs, c’est peut-être leur intérêt commun pour des formes autres que théâtrales, comme les arts plastiques. Et cet intérêt induit peut-être une façon de sculpter la langue différemment, comme un objet plastique, comme de la pâte, comme une matière à ciseler. Pour moi la force de Schwab c’est qu’il a une identité très force qui se suffit à elle-même. C’est même sans doute sa principale qualité. Ce n’est pas seulement un « Thomas Bernhard trash ». Je trouve intéressants les liens qu’il tisse avec la « subculture », représentée par des artistes comme le cinéaste John Waters. Il donne un aspect peu fréquentable à la langue. Encore que, à force de le travailler, il m’apparaît relativement sage. Il ne provoque pas. Par exemple, son aspect scatologique reste en fin de compte très métaphorique ; il ne montre pas un personnage en train de manger des crottes de chien dans la rue, comme le fait Divine dans un film de John Waters. C’est le propos plus que le vocabulaire que je trouve fondamentalement dérangeant. Il y a un malentendu autour de Schwab : il n’est pas l’auteur scandaleux que l’on proclame, mais un auteur beaucoup plus profond que ce que l’on voudrait nous faire croire. Schwab a écrit de grandes pièces, EXCÉDENT DE POIDS…, ENFIN MORT…, ANTICLIMAX… Schwab utilise des formes classiques, mais en les distordant comme dans la troisième scène des PRÉSIDENTES, dans le troisième acte d’EXCÉDENT DE POIDS… Ce travail en constant décalage me paraît tout à fait propre à l’art contemporain. Schwab a su se créer une liberté rare vis- à‑vis de la forme. Je ne sais pas comment il envisageait la représentation, quand il écrivait. Pasolini, par exemple, écrivait du théâtre parce qu’il ne pouvait plus écrire autre chose. Mais je ne pense pas qu’il avait dans la tête le souci de la représentation ; ce gui lui a permis d’être si libre vis-à-vis de la forme habituelle. La plupart des pièces que je lis sont, au contraire, écrites dans l’obsession de la représentation. Jaime les objets passionnels qui ne répondent pas aux canons habituels, qui sont des matières- théâtre à partir desquelles on peut travailler comme la pièce d’Hervé Guibert VOLE MON DRAGON, par exemple, ou celle d’Eugène Saviczkaya LA FOLIE ORIGINELLE. Je ne fais pas de travail de dramaturgie avant de travailler un texte sur le plateau. Un texte me plaît, je me lance : j’aime me fier à mes intuitions. Si j’avais fait un tel travail dramaturgique avant de monter ESCALADE ORDINAIRE, je crois que je n’aurais pas mis en scène la pièce. Parce que j’aurais vu qu’il était impossible de comprendre comment Helmut Combustion bascule entre le cinquième et le sixième affect, que le texte ne délivre pas toutes les clés de l’histoire, qu’il y a donc un défaut dans sa structure … Jaime me mettre face à une matière dont je n’ai pas la solution. Le jeu des répétitions est d’arriver à résoudre l’énigme. Et pour ESCALADE ORDINAIRE, dans le travail avec les comédiens, tout d’un coup des passages obscurs sont devenus lumineux. Mon intuition s’est trouvée vérifiée par le travail sur le plateau.

M. S. : J’ai beaucoup d’admiration pour ta façon de traiter l’espace. Comment passes-tu du travail de la langue à celui de la scénographie ?

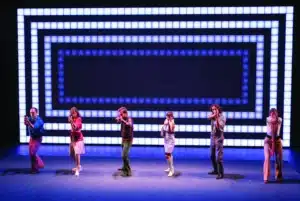

S. N. : J’arrive à J’espace très tard. C’est ma compréhension de la langue avec les comédiens qui doit aboutir à l’invention d’un espace. Quand je démarre les répétitions je ne dois pas savoir vers où je vais tirer la pièce. J’ai besoin de laisser vivre la langue dans les corps des comédiens pendant les répétitions, de la regarder résonner dans l’espace, avant d’avoir une idée de la scénographie. C’est pourquoi on travaille beaucoup plus avec Emmanuel Clolus sur des espaces que sur des décors, proprement parlé. On cherche toujours un espace ou un rapport au public. Pour LES PRÉSIDENTES, on a choisi un rapport frontal : il nous a semblé que c’était presqu’une pièce radiophonique, peut-être la plus conventionnelle des quarre que nous présentons. Nous voulions créer un rapport avec le public qui soit à la fois conventionnel et qui permette aussi de faire ressentir une étrangeté, une monstruosité. On a donc travaillé sur la disproportion : l’espace des PRÉSIDENTES est gigantesque, alors que c’est sans doute, des quatre, la pièce la plus fermée. ENFIN MORTE, ENFIN PLUS DE SOUFFLE, est la pièce la plus difficile à faire entendre ; on a voulu créer un rapport de connivence avec le public, imaginer une proximité avec lui. De là est née l’idée de faire asseoir comédiens et spectateurs autour de mêmes tables. Pour EXCÉDENT DE POIDS… l’espace a été trouvé très tard. On voulait que les acteurs apparaissent comme des petites marionnettes, que leurs corps soient comme des objets — vecteurs de parole — vus de loin et de haut. ESCALADE ORDINAIRE a un côté épique, elle raconte une histoire. C’est cette fois le sous-titre de la pièce qui nous a guidé : « Farce l’asphyxie ». On a pensé à la farce du Moyen-âge, aux Mystères, donc aux tréteaux et c’est comme ça que sont nés les sept petites scènes. Les spectateurs sont assis au centre du plateau, sur des tabourets, et l’on joue les sept affects de la pièce sur chacune des sept petites scènes disposées autour d’eux.

M. S. : Combien de temps consacres- tu au travail du texte en proportion de celui que tu consacres au reste ?

S. N. : Pour être précis je dirais que 90 pour cent du temps est donné au travail du texte. Il ne se fait pas forcé- ment à la table : on essaye différentes configurations spatiales pour voir comment la langue y résonne. Il ne reste que dix pour cent du temps pour tout le reste : les costumes, par exemple, nous les trouvons peu de temps avant le début des représentations.

M.S. : Tu as choisi de ne pas présenter tout de suite les deux Molière programmés, et de monter à la place deux autres Schwab …

S. N. : Travailler Molière en même temps que Schwab a permis de dédramatiser les deux langues. On s’est rendu compte qu’on avait affaire à deux langues différentes, et que c’était bien sur la langue que portait notre travail. Après avoir travaillé trois mois sur ces deux auteurs, il me semble que leur point commun est une haine profonde pour leurs personnages en même temps qu’une tendresse extraordinaire. Mon intuition de départ de les faire se côtoyer, s’est trouvée être juste sur ce point-là. Le plus passionnant, c’était de travailler à la fois sur la langue de Schwab qui n’avait jamais été une langue parlée, et sur la langue de Molière qui ne serait plus jamais parlée. On avait l’impression de travailler sur deux langues mortes — mais d’autant plus vivantes au théâtre. J’aime travailler sur des langues qu’on ne parle pas dans la vie. C’est sans doute pourquoi je ne fais pas de cinéma. On y parle le plus souvent comme dans la vie. Sauf chez Straub ou chez Godard. L’enjeu de ce travail sur Schwab et Molière, c’était de faire du bouche à bouche à deux langues mortes, pour que tout à coup, elles se raniment dans les corps des acteurs. Mêler les deux produisait inconsciemment des choses chez les acteurs. Au début des répétitions, ils avaient une nausée de Molière, parce que la langue de Schwab les avait séduits, et petit à petit la chose s’est inversée : à un moment, ils ont perdu le plaisir dans la langue de Schwab, et quand on a abandonné Molière, ils ont retrouvé du plaisir dans la langue de Schwab : il y avait un constant mouvement de va-et-vient entre les deux. Mais au bout d’un moment, un mois avant les représentations, on s’est aperçu qu’on ne réussissait pas à concentrer le plaisir sur deux écritures en même temps. On a pris conscience qu’on allait présenter deux recherches à mi-chemin, et de façon très volontaire, on a décidé de présenter uniquement du Schwab. Mais ce faisant on s’est aussi rendu compte qu’on tenait à Molière. Et non seulement on présentera TARTUFFE et LE MISANTHROPE, mais encore deux autres pièces de Molière. Le projet est devenu : première partie Schwab, deuxième partie Molière.

M. S. : Tu avais déjà mêlé une langue contemporaine à une langue classique : Gabily et Marivaux.

S. N. : Pour ce spectacle Gabily- Marivaux, je n’avais pas marié intuitivement deux langues : Gabily avait écrit un BAISSER DE RIDEAU POUR LA DISPUTE, donc une suite à LA DISPUTE de Marivaux. La raison d’associer les deux était « feuilletonesque ». Gabily était parti de l’écriture de Marivaux pour la transformer, c’était un exercice de style qu’il avait fait consciemment. Le projet était différent. Mais il est vrai qu’il me plaît de faire cohabiter deux écritures dans un même spectacle : quand j’avais monté PYLADE de Pasolini, il y avait un prologue de Yannis Ricsos qui durait quand même quarante-cinq minutes. J’avais aussi le projet, que je n’ai pas réussi à mener à bien pour des raisons de droits, de monter dans la même soirée LES CHIENS d’Hervé Guibert et L’EXCÈS L’USINE de Leslie Kaplan.

M. S. : La primauté du travail sur la langue, ne t’empêche-t-elle pas

de donner coute leur importance aux personnages des pièces de Schwab ?

S. N. : « Les personnages sont parlés » die Schwab. En écrivant cela, il me fournie une réponse coure faite. Puisqu’ils sont parlés, il n’y a pas besoin de faire autre chose que de leur donner une enveloppe de chair. Mais il est vrai que je n’aurais pas forcément monté ces pièces ainsi, si je ne connaissais pas l’histoire des représentations de Schwab dans le monde. J’ai trouvé intéressant de travailler sur la langue tout en sachant très bien que j’aurais pu insister sur autre chose. On ne peut pas tout montrer d’un auteur. Prenons l’exemple de la pièce de Gabily CONTENTION : c’est une pièce très drôle. On a travaillé sur cet aspect-là pendant les répétitions, jusqu’à ce que les acteurs ressentent la nécessité d’en raconter plutôt la noirceur. J’aimerais qu’un autre metteur en scène monte aujourd’hui CONTENTION en montrant à quel point cette pièce est burlesque. Il y a plusieurs encrées pour chaque auteur, et ce qui m’a intéressé pour les Schwab c’était de mettre en avant l’enjeu de la langue. En France et en Europe, on ne privilégie pas toujours la langue : la plupart des metteurs en scène cherchent à donner une lecture, une interprétation, à transmettre une esthétique. Je pense que le théâtre doit aussi être un lieu où simplement la parole du poète se fait entendre. En ce qui concerne Schwab, j’ai la sensation que la piste majeure jusqu’à présent était celle du misérabilisme des personnages, le grotesque, le clown, le grossier. J’ai eu envie d’ouvrir une autre piste. Et encre ces deux pistes opposées, la place est faite à mille autres nouvelles pistes. Par exemple, je suis toujours très en colère quand des metteurs en scène bloquent les droits : ça a été le cas pour Gregory Motton, ça l’est en ce moment pour Daniel Danis, pour David Harrower. Ce qui m’intéresse c’est au contraire que les pièces puissent circuler. C’est ce qui nous a guidés pour « Du monde entier ». Je trouve important qu’un théâtre commande des textes, des traductions, et les fasse circuler.

M. S. : Tu travailles énormément, sans t’arrêter. Comment cela a‑t-il commencé ?

S. N. : Mon père est cinéaste. Il tourne énormément : un ou deux films par an. Il lui faut s’adresser au monde, de façon presque boulimique. Quitte

à montrer des brouillons, des inachevés avec quelques fulgurances. En dix ans, j’ai monté presque trente pièces. J’ai sans douce hérité de lui cette attitude boulimique. Quand j’ai commencé à faire du théâtre, j’ai travaillé pendant trois ans dans l’atelier pour les jeunes acteurs que dirigeait ma mère ; j’avais une faim de textes considérable qui m’a poussé à traverser en tant qu’acteur environ crois cents écritures différences. C’est vraiment là que s’est construite ma curiosité pour les langues ; le fait d’en avoir mâché, et appris beaucoup, m’a forgé un goût

physique pour elles. Au départ de mon travail de metteur en scène, il y a le désir de partager quelque chose avec une équipe. Mais ce n’est que plus tard que j’ai pu définir ce « quelque chose » : la langue, l’écriture. Les premiers textes sur lesquels j’ai travaillé étaient LA PRINCESSE BLANCHE de Rilke, DU SANG SUR LE COU DU CHAT de Fassbinder, LA DIFFICULTÉ DE S’EXPRIMER de Copi et LA DISPUTE de Marivaux. La langue n’était pas encore mon enjeu. J’étais fasciné par la structure des pièces. La rencontre de l’écriture de Pasolini a été décisive : je me rendais compte qu’il était possible que la poésie ait un propos. Avant, je pensais que le théâtre ne disait rien, que c’était une espèce de luxe. Bien sûr j’avais lu Anouilh, Sartre, Camus, mais la prise de conscience que le théâtre pouvait être beau et pertinent politiquement parlant, je la dois à Pasolini. C’est à ce moment-là que j’ai trouvé mon indépendance par rapport au milieu familial. C’est avec Stuart Seide que j’ai la première fois porté mon attention sur la langue. Il m’a ouvert une porte en soulignant la dimension à la fois politique et poétique de l’œuvre de Shakespeare.

M. S. : De quelle façon Pasolini et Schwab sont-ils politiques ?

S. N. : Ils sont politiques parce qu’ils sont dans le monde. Même s’il écrivait dans sa cabane, Schwab n’était pas coupé de la société. Ce n’est pas Thomas Bernhard. Pasolini était présent partout, il étaie terriblement là, c’était une profession de foi. Schwab prenait une distance par rapport au monde. Pasolini subissait le monde, il essayait de le changer même. Schwab n’était pas du tout dans cette dynamique-là, c’était un entomologiste plus qu’un acteur. Là où ils se rejoignent le plus, c’est peut- être sur leur façon de regarder le corps : ils considèrent que nous sommes aussi des boucs de viande, et leur réflexion sur le cannibalisme est assez proche.

M. S. : Tu apprécies des auteurs ambigus, difficiles. Et en même temps tu prônes un théâtre citoyen, dans la lignée de Jean Vilar, avec un tarif unique à cinquante francs, des journées portes ouvertes … Où ces deux tendances se rejoignent-elles ?

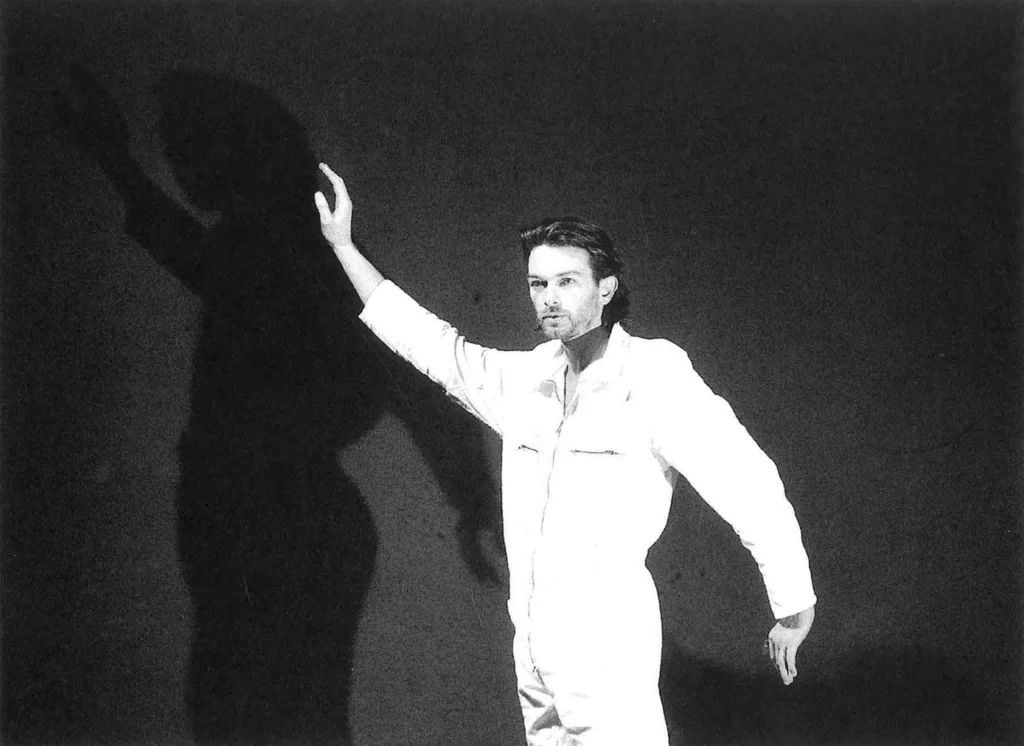

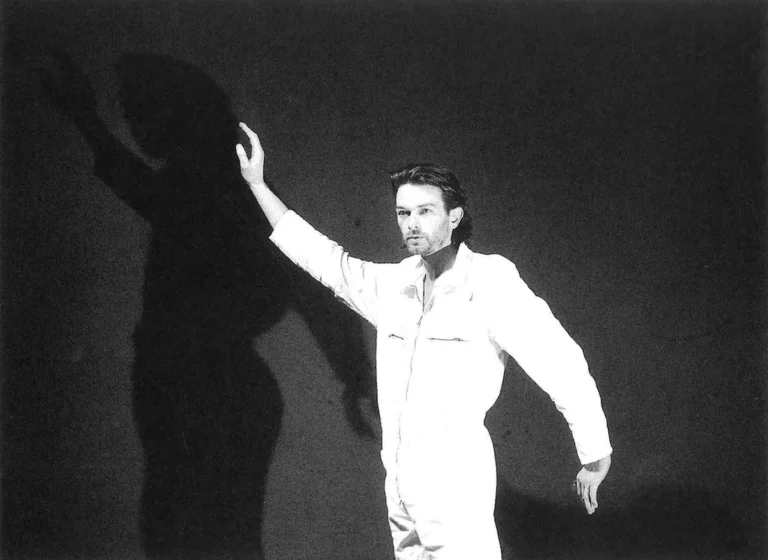

S. N. : Ce que je fais à Saine-Denis, je le fais en réaction. Je préférerais ne pas avoir à le faire. Je préférerais qu’il y ait du théâtre citoyen partout. Si je trouvais belle la façon donc se faisait le théâtre en France, je ne serais pas directeur du Théâtre de Saine-Denis. Si je suis ici, c’est d’abord par un mouvement de colère. Et ce que je trouve dans la langue de ces auteurs-là, c’est un geste semblable : un geste de colère, de rage, une espèce d’incandescence, d’inflammation intérieure face au monde. La place que j’occupe dans le théâtre résulte de l’inflammation que je ressens face au monde théâtral. Et je trouve intéressant pour des auteurs comme Pasolini ou Schwab d’avoir face à eux quelqu’un comme moi qui a plutôt des colères froides. Sinon je ne ferais que faire résonner une complicité avec ces univers-là, ça ferait pléonasme. Quand on monte Witkiewicz en hurlant avec de la musique crash derrière, ça fait pléonasme. Ce que je trouve intéressant est de faire résonner une ombre portée.

Propos recueillis à Paris le 20 novembre 1998 par Mike Sens, retranscrits par Julie Birmant.