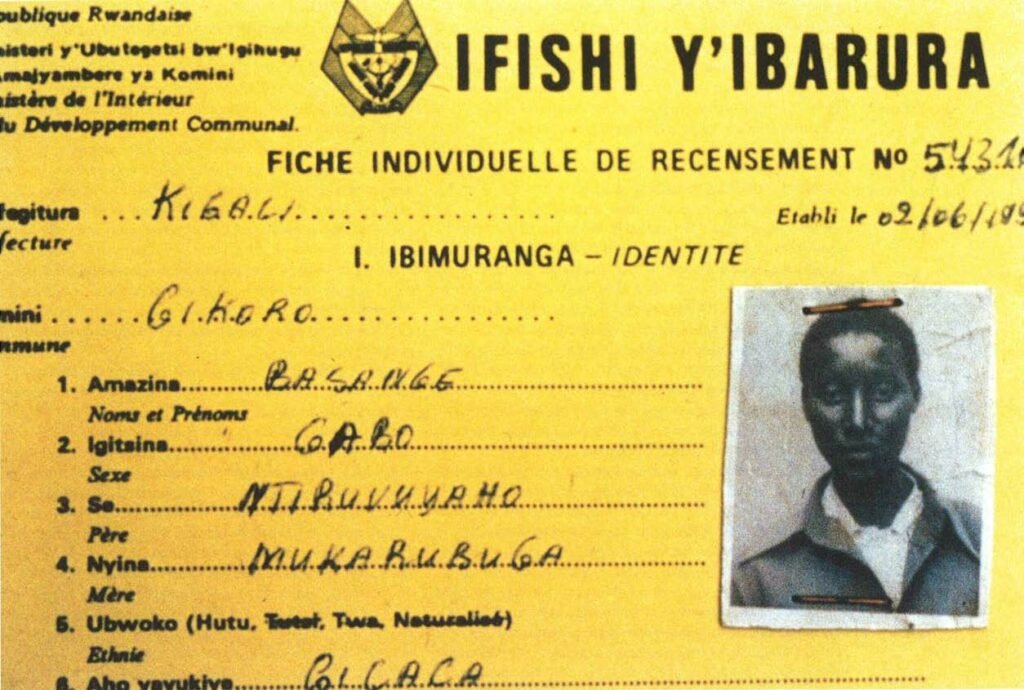

LE RWANDA a longtemps été, avec l’Afrique du Sud, le seul pays à mentionner l’ethnie dans tous les documents officiels et pièces d’identité que pouvait avoir tout citoyen.

La photo de couverture montre une fiche nationale de recensement sur laquelle les Rwandais sont classés en quatre catégories : les Bahutu, les Batutsi, les Batwa, les naturalisés. Outre cette fiche qui se trouvait dans les archives de chaque commune, l’ethnie est spécifiée sur la carte d’identité, sur l’attestation de naissance, sur tous les documents officiels, c’est-à-dire les documents de candidature à présenter dans tous les domaines (pour une entrée à l’école secondaire, à l’université, dans l’armée…), sur tous les documents à présenter quand il fallait postuler pour une bourse, un crédit à la banque, un travail, un poste, une promotion…

Sur les fiches électorales la mention hutu, tutsi ou twa suivait chaque Rwandais depuis sa naissance et réglait sa vie sociale et professionnelle ; elle pouvait être un tremplin (si c’était la bonne) ou alors un frein et souvent un obstacle infranchissable.

Cette classification des Rwandais qui date de l’époque coloniale a développé un système de ségrégation diaboliquement efficace, permettant de sélectionner entre Rwandais ceux qui avaient droit au chapitre et les parias. Dans un régime à parti unique où le pouvoir central contrôlait tout, ce système a fait des Batutsi, des citoyens de seconde zone ; quant aux Batwa, le pouvoir ne les considérait presque pas. Cela a contribué à gonfler le flot des réfugiés tutsi à l’extérieur du Rwanda, les plus jeunes n’ayant le choix pour étudier ou travailler que de s’exiler dans les pays limitrophes. Les chances étaient si minimes pour ceux qui restaient que pour certains, la seule issue pour percer était de trafiquer les papiers d’identité où, de Batutsi ils devenaient Bahutu sur les documents officiels. Il y eut même des gens qui revendiquèrent leur « hutuité » jusque dans les tribunaux et qui parfois obtenaient gain de cause. On peut se demander ce qu’ils pouvaient faire valoir comme argument. Leur basse condition d’antan ?

Leur généalogie ? Pour trouver quoi !

Ici se pose la fameuse question de Bee Bee Bee :

« hutu c’est quoi, et tutsi c’est quoi ? »

Certainement pas des ethnies. Une ethnie selon le Petit Robert est un « ensemble d’individus que rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la communauté de langue et de culture ».

Les Bahutu, les Batutsi et les Batwa parlent la même langue (le kinyarwanda), partagent la même culture (l’ikinyarwanda), ont les mêmes croyances (imana) et habitent le même territoire. Il n’y a donc au Rwanda qu’une seule ethnie : les Banyarwanda.

Hutu et tutsi ne sont pas des races non plus car il est impossible de changer de race. Un homme de race noire ne devient pas blanc ; or des Batutsi devenant Bahutu ou des Bahutu devenus Batutsi, cela ne date pas de la colonisation. Tout porte à penser que hutu et tutsi étaient des termes qui qualifiaient des gens de conditions sociales différentes. Dans l’ancien Rwanda, un terme qualifiait le fait de quitter la classe hutu pour la classe tutsi. Kwihutura : se déhutuiser, suis-je tenté de traduire.

Mais que signifie alors le mot « ubwoko » utilisé par l’administration coloniale et les deux républiques qui l’ont suivie après l’indépendance pour décrire les Bahutu, les Batwa et les Batutsi ?

Ubwoko signifie ce qu’il est convenu d’appeler clan et qui n’a rien à voir avec le terme ethnie.

Il y a au Rwanda plus ou moins dix-sept amoko (ubwoko au pluriel). Chaque Rwandais est issu d’un ubwoko spécifique. De naissance, un Rwandais est un umunyiginya, umwega, umusinga, umuha, umuzigaba, umucyaba, umugesera, umukono, umutsobe…

Selon la mythologie rwandaise, le Rwanda était peuplé au départ de trois clans terrestres (abasangwabutaka : ceux qui sont tombés du ciel).

Les basangwabutaka sont les abasinga, les bagesera, les bazigaba.

Les ibimanuka sont les abanyiginya, les abega, les abakono et les abaha.

Et c’est Gihanga, un umunyiginya, qui aurait fondé la nation rwandaise et la dynastie des banyiginya.

Tous ces clans avaient des caractéristiques, leur totem, toujours un animal (par exemple le crapaud pour les abega). Les clans avaient des fonctions bien spécifiques au sein des institutions du Rwanda pré-colonial.

Le roi était un umunyiginya mais il était toujours intronisé et régnait avec une reine-mère issue d’un des quatre clans appelés ibibanda (abega, abaha, abakono, abagesera). Le roi et la reine-mère régnaient sous l’observation du Conseil des abiru (les ritualistes) ; ces derniers provenaient principalement des clans de basangwabutaka ( abasinga, abazigaba…) ; le chef des ritualistes était un umutsobe.

Certains clans sont beaucoup plus importants en nombre que d’autres et comportent souvent des sous-clans. Le clan des abanyiginya, par exemple comprend des abahindiro, abaryinyonza, abajiji, abanana, abanama, ibigina, abakobwa, abaturagara, abunga…

Bref la réalité des amoko au Rwanda est beaucoup plus complexe que ne le laisse suposer l’usage courant des trois qualificatifs hutu, twa et tutsi puisqu’il y a dans tous les amoko ou « clans » des batutsi, des batwa et des bahutu.

Cette réalité n’était ignorée de personne. Dans sa lettre à l’administrateur Voisin, Monseigneur Léon Classe recommande de ne pas supprimer la classe mututsi.

Il est clair qu’il parlait à cette époque d’une aristocratie et non d’une ethnie ou d’une race. Cela n’a pas empêché des colons, et plus tard des Rwandais, de coller des étiquettes à leurs compatriotes pour mieux les exclure et les exterminer le moment venu.

Mention ethnique, étoile de David, triangle rose…

Comme toujours avant que la bête ne se réveille vraiment, on commence par étiqueter les gens.

UN ÉVÉNEMENT comme le génocide au Rwanda offre évidemment un champ exploratoire infini. Chacun des éléments qui le composent ouvre…