DANS ÉCORCES, Georges Didi-Huberman s’interroge sur la transmission de la mémoire à partir des quatre photographies prises en août 1944 à Auschwitz- Birkenau, par un membre du Sonderkommando qui, au péril de sa vie, a témoigné de l’irreprésentable. Ces quatre clichés sont nos seules images d’une opération de gazage. En guise de témoignage toujours, trois d’entre elles ont été reproduites sur des stèles plantées sur les lieux du génocide, entre une forêt de bouleaux romantiques et les ruines de ce qui fut le crématoire. Mais ces reproductions ont été retouchées, « recadrées » pour accentuer la lisibilité du geste barbare et rendre le sujet représenté absolument littéral : la pénombre et l’angle mort y ont disparu. L’image modifiée ignore le regard fugitif du photographe et le fait essentiel qu’il a fallu se cacher pour une capture à la volée ; elle nous impose l’évidence d’un fait accompli et nie le danger d’un geste voyeuriste mal cadré. Ce « témoignage désespéré » d’une réalité historique simplifiée voire « enjolivée » serait donc une trahison de la mémoire.

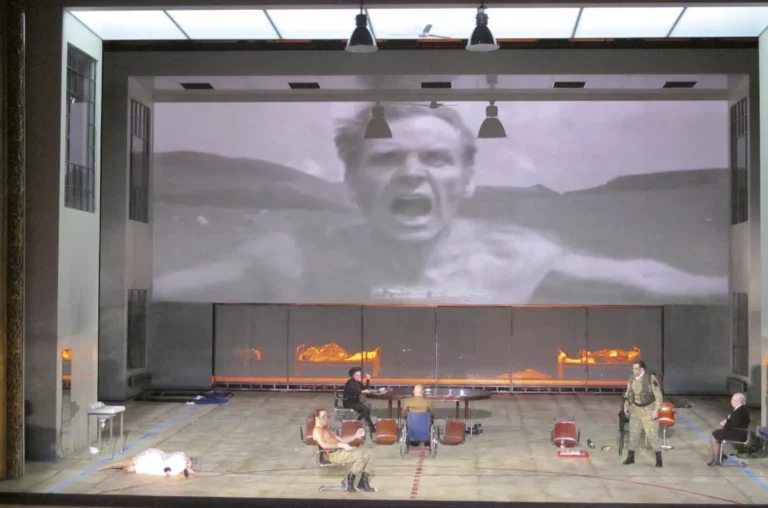

L’Histoire dans le théâtre de Warlikowski est celle, mal cadrée, des pénombres et des angles morts. L’acuité de son regard perçant – sur la question juive et la dénégation de l’Holocauste en Pologne ; la religion et l’éclatement des idéologies ; les enjeux de pouvoir, les guerres sanglantes et les tragédies familiales ; les tabous, la morale, et l’identité sexuelle – n’épargne personne, ni le(s) texte(s), ni les personnages, ni le public. S’il se défend d’enjoliver les images de l’Histoire, il les distille dans la psyché exaltée des hommes. Dans son esthétique romantique ancrée dans une solitude postmoderne, l’Histoire dévaste la subjectivité d’un individu en rupture avec le monde. À la mémoire collective se substitue celle, intime, d’une conscience isolée. Ce passé singularisé, cette chimère effrayante qui poursuit les anges d’un ciel déserté par les dieux, provoquent l’éclatement de la pensée et une mélancolie nauséeuse. Le héros warlikowskien, anonyme effondré sur la faïence blanche, ne peut se libérer qu’en affrontant les vérités « pixellisées » dans sa conscience. Mémoire collective, familiale, personnelle ; rêve et fantasmes, cauchemars et traumatismes – Warlikowski puise dans ce chaos d’images délirantes un matériau visionnaire pour son écriture théâtrale.

Il n’y a plus de texte pré-établi dans son théâtre. L’écriture du plateau est basée sur un libre

assemblage d’adaptations de pièces, de romans et de textes improvisés ; le montage complexe crée une pièce originale et fragmentée qui trouve sa forme et son sens dans un long processus de réflexion collective et de répétitions. Mais comment les choses se passent-elles à l’opéra ? Si le travail sur la mémoire et le conflit est engagé dans une totale liberté au théâtre, quelle écriture concevoir pour un genre dont le sujet, la temporalité, les chanteurs lui sont imposés ?

Face à l’horizontalité de son écriture théâtrale, il conçoit pour l’opéra une écriture verticale qui, superposée à l’œuvre lyrique, se présente comme un kaléidoscope de réalités simultanées. Cette stratégie narrative existe aussi dans son théâtre mais l’écriture musicale – enchevêtrement de voix, de situations et de temporalités différentes – lui facilite l’usage d’une stratification dramaturgique.

La dramaturgie, écriture conceptuelle polyphonique d’une œuvre devenue pré-texte, se présente souvent sous la forme narrative du flash-back ; le récit (dans l’aria notamment) devient le point de vue d’un personnage qui se livre à une introspection autocritique dans une simultanéité temporelle – dans PARSIFAL, la coexistence des trois vies de Parsifal : l’enfant chétif omniprésent, le chaste fol chantant, et un vieillard hantant le plateau ; dans IPHIGÉNIE EN TAURIDE, une Iphigénie âgée, perdue dans une maison de retraite, regarde défiler des scènes de sa jeunesse à Mycènes et en Tauride – tantôt l’une tantôt l’autre, son dédoublement renvoie à la solitude d’une vieillesse abandonnée, à sa mémoire négligée, jamais écoutée. Cette simultanéité existentielle superpose aussi les visions post-traumatiques du Roi Thoas ; le cauchemar obsessionnel d’Oreste, scène de matricide où des Clytemnestre clonées meurent indéfiniment sous le geste fatal.

Ces dramaturgies de la mémoire engagent une multitude de figures silencieuses qui rôdent sur le plateau – les pensionnaires de la maison de retraite, femmes âgées mastiquant un gâteau fade face au public ; les enfants dans MACBETH, deuil fantasmé d’un couple stérile qui compense l’absence d’héritier par le pouvoir ; les Mickey Mouse dans LE ROI ROGER, expressions de la vision hallucinée du roi ; le personnage de Dave Bowman dans PARSIFAL, personnage extra-opératique dont l’énigme finit par déplacer le sens même de l’œuvre.

Le théâtre à l’italienne dans les maisons d’opéras est un théâtre d’angles morts et de pénombres. Warlikowski exploite toute la scène et se défend d’une vision perspectiviste. L’espace de la scène de l’Opéra Garnier, les côtés cour et jardin, est exploité de façon maximale dans IPHIGÉNIE EN TAURIDE. La mémoire déborde aussi du cadre rigide du genre et se loge dans tous les recoins du cadre temporel. Avec des scènes silencieuses avant l’ouverture, entre les scènes et les actes, durant l’entracte et à la fin même de l’œuvre, tout devient matière à ronger le temps musical au profit d’une temporalité plastique, celle dans laquelle une kitsch Mnémosyne (déesse de la mémoire) encombrante et voyeuriste habite tous les espaces et tous les instants.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)