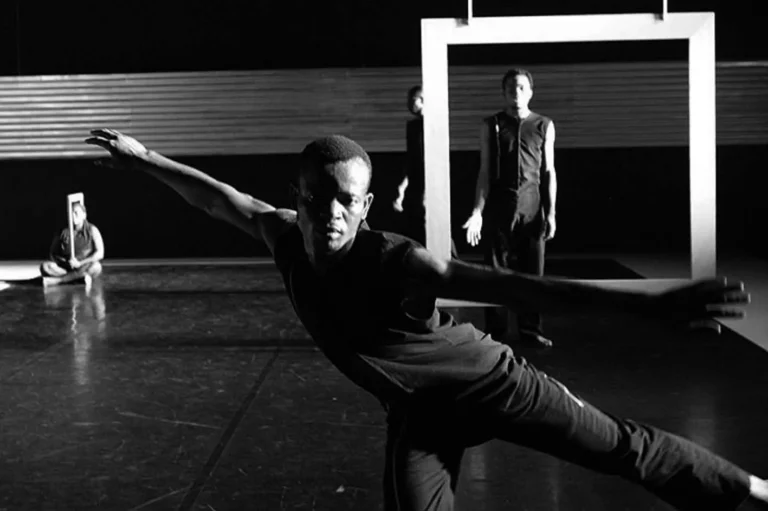

« Terre d’exil ou pays natal. Peut-être que partout n’est qu’exil, peut-être ma seule patrie vraie n’est que mon corps. J’essaierai donc de survivre comme une musique encore à écrire. » (Faustin Linyekula)

DANSER pour retrouver son nom sous l’amoncellement de ruines et de mensonges laissés en héritage, tel est l’enjeu de la pratique chorégraphique de Faustin Linyekula. Il fait partie de cette génération d’artistes d’Afrique francophone qui, au détour des années 90, s’engagent dans une démarche artistique en butte avec l’esthétique africaine soi-disant héritée de la tradition ancestrale, et tourne le dos à toute quête d’authenticité. C’est une génération révoltée qui a le sentiment d’avoir été grugée par les Anciens, par ceux-là mêmes qui, à leur tour, après la colonisation, ont édifié de nouveaux mensonges. Les années 90 sont le temps des électrochocs. La guerre civile au Congo, après le génocide rwandais, est un détonateur pour ceux qui ont oublié leur nom, tel que Faustin se définit lui-même, car il appartient à cette génération qui a conscience de devoir construire son identité sur du vide. Pour le Togolais Kossi Efoui, « ce n’est plus le temps des formules-hamac du style “en Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle”». Ces formules séduisantes selon lui servent de « reposoir » à la conscience et empêchent surtout de s’interroger sur la valeur de ces bibliothèques qui ne recèlent peut-être que des livres en carton-pâte1. L’Ivoirien Koffi Kwahulé affirme, de son côté, combien sa conscience africaine est devenue une conscience diasporique, autrement dit une conscience marquée par une béance qui la sous-tend et la structure en même temps. Pour lui, il faut pouvoir à présent penser le monde et écrire avec « cette faille entre ce que l’on est devenu et là d’où l’on vient : on n’est plus d’où l’on vient et on n’est pas ce que l’on devient. »2 Cet « entre » doit pouvoir devenir un absolu, un absolu paradoxal fait de vide et d’absence, de doute et de perte. Il y a la nécessité d’accepter de se perdre pour mieux se retrouver, autrement dit la nécessité de construire un devenir sur la disparition même.

Quand l’identi-terre se dérobe sous les pas…

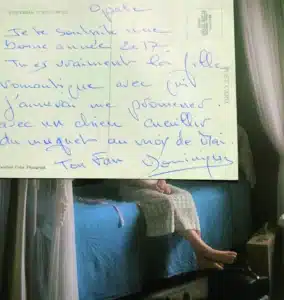

Faustin raconte s’être réveillé un matin avec le sentiment que tout n’avait été que mensonges autour de lui, jusqu’à sa propre identité qui n’était que trucage : « Je dis souvent que je danse pour retrouver mon nom. Ce qui suppose que je dois l’avoir oublié », confie-t-il à Bibish Mumbu avec qui il signe aujourd’hui la mise en espace de LA FRATRIE ERRANTE, un spectacle présenté en mai au Vieux Colombier sous l’égide de CulturesFrance. Il raconte comment c’est avec la chute de Mobutu qu’il s’est découvert un prénom, comment du jour au lendemain le Zaïre est devenu République démocratique du Congo et Kabila a remplacé Mobutu, comment on a effacé les anciens héros pour en mettre de nouveaux, comment le lion de l’un a remplacé le léopard de l’autre. Sous Mobutu, une loi instaurée en 1971 qui répondait à sa politique de retour à l’authenticité interdisait, sous peine de prison, de porter un prénom étranger, autrement dit un nom qui ne soit pas issu de la tradition. On portait un nom et un post-nom qui pour lui était Ngoy, le nom de son père. Aussi, jusqu’en 1999, son prénom Faustin ne pouvait figurer sur ses pièces d’identité. Mais il a découvert aussi que la pratique du nom de famille n’était apparue au Congo que dans les années 1930 avec la colonisation… Avant, dans sa communauté d’origine, on portait un nom lié à son histoire et aux circonstances de sa naissance. Quel paradoxe identitaire : Linyekula, le nom africain, était un héritage colonial, tandis que Faustin, le nom occidental, devenait une reconquête de liberté contre la dictature. Ce sentiment brutal de manipulation identitaire qui conduit à l’amnésie volontaire d’un pan de ses origines selon le sens du vent politique qui souffle a été déterminant dans l’histoire de son engagement artistique : « Un jour de mai 1997, j’ai appris à la radio que Mobutu était chassé du pouvoir, que mon pays se nommait désormais République démocratique du Congo et que mon nom de baptême, Faustin, pouvait figurer sur mon passeport. On m’avait donc menti ? Le même sentiment m’a saisi en 2001, après huit ans à l’extérieur du pays, lorsque je me suis installé dans Kinshasa en ruines, suite au conflit né peu après le génocide rwandais ( 1994 ). Des ruines matérielles, mais aussi dans l’esprit des gens. C’était là mon héritage : des décennies de mensonges et un tas de ruines parmi lesquels je devais me retrouver un pays, un nom…»3

Ruine de la guerre, dans les rues et dans les têtes, ruines de la colonisation, mensonges et manipulations identitaires héritées des dictatures, c’est un paysage dévasté qui s’offre à la jeunesse africaine, un paysage où tout est à rebâtir. Dans ces conditions, l’identité à reconstruire ne peut qu’être une identité faite de bric et de broc, une identité mutante, une identité hybride, une identité qui n’a pas peur de la souillure. « Et si je suis dans un tas de ruines, tout ce sur quoi je tombe est bon à prendre pour me reconstruire un abri : un rituel qui me vient de ma grand-mère, un poème de Rimbaud ou le souvenir de mes cours de latin… Je ne me pose pas la question de savoir si c’est africain ou pas, « pur » ou pas, « orthodoxe » ou pas. Avec toujours ce sentiment qu’il faut me méfier de tout ce que m’ont dit les Anciens. » 4

Détours et pérégrinations